Auf den Bericht vom Martha-Leitz-Haus hin (BuG v. 6.5.88) erhielt ich einen Anruf von Herrn Heinz Rodeck, — er sei gerne bereit, da hier offenbar eine Lücke bestehe, uns zu berichten, wie das mit dem Martha-Leitz-Haus nach 1945 weitergegangen sei.

Nun ist dies eine Zeit, aus der noch heute die wildesten Gerüchte kursieren — von »Schlachten« zwischen Zeisslern und »Altoberkochenern«, von in den Kocher geschobenen Mistkarren und von als Gegenleistung auf Dächern festgezurrten CZ-Fahrrädern .… — so konnte nichts Besseres ins Haus flattern als dieses freundliche Angebot.

»Wir hatten es nicht einfach damals«, — das war der erste Satz eines längeren Gesprächs. — Ich kam 1947, 24-jährig, nach Oberkochen. Sie müssen sich vorstellen: Jena hatte 1945 ca. 60−70.000 Einwohner, und Tausende arbeiteten beim Zeiss, — und nun ins Dorf. Übrigens ganz nebenbei: die Zeissler in Jena gingen nicht arbeiten, sondern sie gingen »ins Geschäft«, — sauber gerichtet, querdurch, — der Chef war kaum vom Putzer zu unterscheiden. Weißer Kittel und vor allem Krawatte waren zunächst auch in Oberkochen die belächelten Reste dieses Markenzeichens der »Zeissler«.

Mir war es so gegangen wie vielen damals bei Zeiss/Jena: Ich wurde animiert von welchen, die schon früher, teils schon 1946, nach Oberkochen gekommen waren, — z.B. Fritz Hartmann und Heinz Fröhlich, — auch dorthin zu kommen; dort gebe es gute Arbeit.

Wir fuhren bis Probstzella mit der Bahn, gelangten unter Schwierigkeiten, — im Gegensatz zu meinen beiden Kumpeln, die mich abgeholt hatten, hatte ich ja noch keine Papiere, die zum Grenzübergang berechtigten, — schwarz über die Grenze nach Ludwigsstadt und fuhren dann mit der Bahn weiter nach Oberkochen. Man hatte uns einiges von Oberkochen erzählt, — aber die Wirklichkeit übertraf doch das Erwartete, als wir vom Bahnhof kommend im Ort über die Misthaufen stolperten, müde, hungrig, auf dem Buckel einen Rucksack mit nix drin, — es regnete, und rechts und links im Rinnstein (Kandel) floß die Gülle. Dieses Bild, den ersten Eindruck, werde ich nie vergessen. Ich hatte mich beim Personalchef Schäffauer zu melden mit meinen CZ-Jena-Papieren. Die Anstellung geschah ziemlich formlos und war absolut kein Problem, — man war froh für jeden, der kam. Ich erhielt die Ausweisnummer 415.

Untergebracht wurden wir im Martha-Leitz-Haus, welches »knallvoll« war. Wir schliefen, 7 bis 8 Mann auf engstem Raum, auf amerikanischen Feldbetten im Vorraum des Badetrakts. Das Bad war für damalige Verhältnisse absolut hochmodern ausgeführt, bis oben hin ausgekachelt, — moderne Armaturen. (An Wochenenden hatten dort früher die Oberkochener die Wannenbäder benutzen können.) Irgendwann interessierte uns, wie es nun eigentlich drinnen im Bad aussieht: dort saßen die Ratten in den Kloschüsseln; manchmal besuchten sie uns auch in den Schlafräumen, — wir konnten uns nicht wehren.

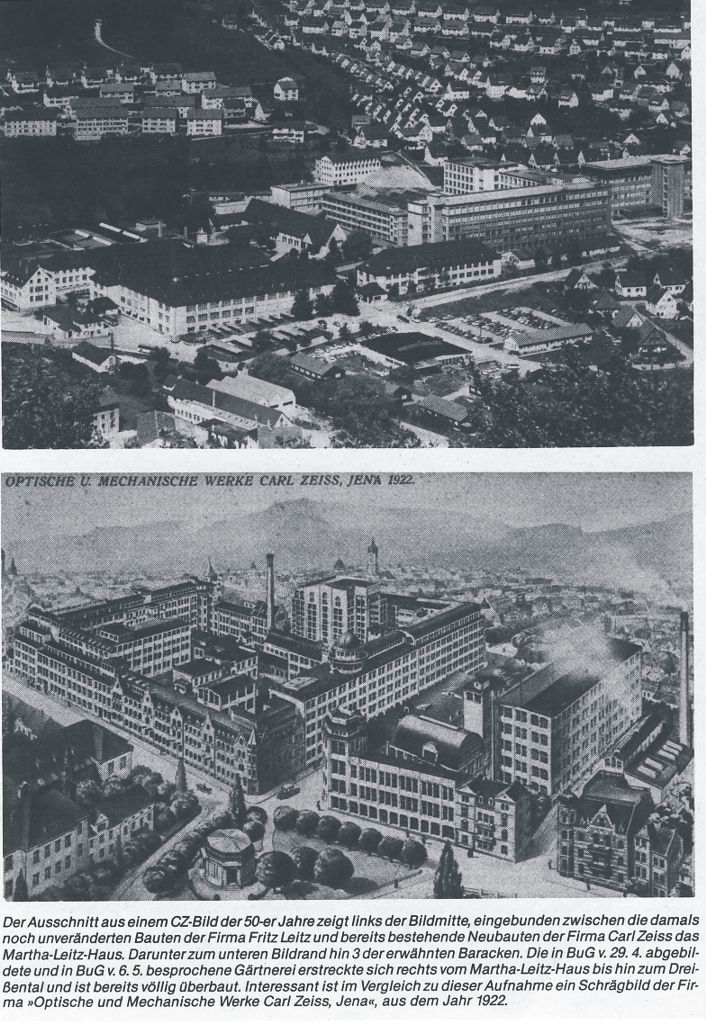

Es gab außer dem Martha-Leitz-Haus noch einige (5 — 6) Baracken auf dem Werksgelände der ehemaligen Firma Fritz Leitz, in denen zuvor Kriegsgefangene untergebracht gewesen waren; auch diese dienten zur ersten Unterbringung von Zeisslern. Auf unserem CZ-Foto aus den 50er Jahren sind entlang der Wacholdersteige noch 3 dieser Baracken zu erkennen. Ein letzter provisorischer Bau aus dieser CZ-Frühzeit (Verkauf — rechter unterer Bildrand) wurde in diesem Jahr (1988) abgebrochen.

Herr Rodeck fuhr dann fort: Wir hatten Hunger, daß uns der Magen knurrte, und — ich gebe zu, das war nicht gerade vornehm von uns, und hat sicher dazu beigetragen, daß uns die Oberkochener nicht gerade gern gesehen haben: wir gingen auf Feldbeutezüge und klauten Kartoffeln, Rote Rüben und so, — auch Apfel natürlich. Einige übertrieben dies ehrlich gesagt, und handelten mit dem Diebesgut .… der Rest ist Schweigen. Einmal, — ich war mit dem Fahrrad unterwegs, — zogen wir Richtung Königsbronn und wurden erwischt; meine Kumpels entwischten, ich wollte aber mein Fahrrad nicht im Stich lassen, wurde gefaßt und zum Rathaus abgeführt, wo ich die ganze Beute ausleeren mußte. Könnten Blicke töten, so hätte ich damals den Blicken meiner Oberkochener »Richter« zum Opfer fallen müssen, — es geschah aber nichts. Am schwarzen Brett allerdings bei Zeiss hing ich dann anderntags zur Abschreckung ausgezettelt wegen »Felddiebstahl«.

Wir kochten uns auf kleinen Kochern aller Art im Martha-Leitz-Haus Mehlbrei und Milchbrei, — einer hatte gute Beziehungen zur Mühle gehabt … .

Im großen Raum des Martha-Leitz-Hauses entstand etwas wie eine Kantine. Aber wir wurden nie richtig satt.

Dies bestätigte in höchst illustrativer Weise Frau Hermime Blume, die, von Albert Leitz kommend, wo sie schon von der Revolverdrehbank zur Küche übergewechselt hatte, von Anfang an in der Carl-Zeiss-Küche im Martha-Leitz-Haus arbeitete. Ihr erster Kommentar: »Schön isch des damals gwesa«. Sie schilderte, wie »die ausgehungerten Burschen« (»die hen schier da Kessel wegguckt vor lautr Hongr«) ankamen, und sie ihnen aus Mitleid den Suppenteller immer zweimal gefüllt hat, — wodurch dann meist für die höheren Herren, die etwas später zum Essen kamen, nichts mehr übrig war, — ein Grund für ihren Vorgesetzten Chefkoch Vogel, der zusammen mit Frl. Lohrer, später verh. Prümmer als Wirtschafterin für die Küche zuständig war, ihr immer wieder die Leviten zu verlesen.

Frau Blume wußte zu berichten, daß auch die ganz hohen Herren, unter ihnen Prof. Walter Bauersfeld, (1879 — 1957 — Entwickler des Planetariums) oben im Martha-Leitz-Haus gewohnt haben. Letzerem habe sie so ab und zu »a Blümle ins Zimmer reingestellt«, und sei dadurch zu seinem erklärten Liebling geworden. (Prof. Bauersfeld über Hermine Blume: Ja, so ein netter Kerl, — wenn sie nur ein bißchen anders sprechen würde).

Zurück zum Bericht von Heinz Rodeck:

Viele von uns begannen dann ein Bratkartoffelverhältnis, zu Einheimischen und versuchten mit der Zeit, ein Zimmer zu bekommen. Es wäre sicher falsch, zu behaupten, daß sich die Oberkochener uns Thüringern gegenüber ganz verschlossen hätten. Sicher, wir waren die Eindringlinge, und die Oberkochener wehrten sich instinktiv dagegen, daß etwas Fremdes in den Ort rein komme; mit offenen Armen hat man uns nicht aufgenommen, — dies geht bis zu einem eigentlich grundlosen und unverschuldeten Verhaßtsein. Einige, die es betraf, haben gemerkt, daß man auf die Dauer nicht den »großen Max« spielen konnte. Die überwiegende Mehrzahl aber hatte ein gutes Verhältnis zu den Oberkochenern. Ich zum Beispiel, — und so erging es anderen in anderer Weise, — habe den Kontakt über den Sport, und zwar den Handball (Turnverein) gefunden. Da waren auch andere. Dort waren wir voll akzeptiert; man ist mit Kind und Kegel wandern gegangen, — man konnte Landsmann sein, woher man wollte, — es war eine Gemeinschaft, wie ich sie seit dieser Zeit eigentlich nie wieder erlebt habe.

Viel Gutes zum gegenseitigen Verstehen habe auch die Rössleswirtin Maier beigesteuert; rauh aber herzlich sei sie gewesen, und schimpfen habe sie können wie ein Rohrspatz, — aber Herz habe sie gehabt, — und immer was zum Essen. — Auch in der »Schell« hat man sich getroffen, — sie war so eine Art Vergnügungszentrum im guten Sinn.

Zur Unterhaltung sind im Martha-Leitz-Haus übrigens auch weiterhin immer noch Filme im Kino gezeigt wor den. Herr Rodeck erinnert sich an den 1955 gedrehten Film »Des Teufels General« mit Curd Jürgens, der nach dem 1946 in New York uraufgeführten gleichnamigen Drama von Zuckmayer gedreht wurde.

Wenn sich, — und nach meinen Eindruck trifft dies zu, — dieses hier geschilderte Bild als Fazit aus den gewißlich schwierigen ersten beiden »gemeinsamen« Jahren, 1946 und 1947, den Jahren des »Aufeinandertreffens« der Jenenser aus Thüringen und der Ostalbschwaben aus Oberkochen, herauskristallisiert hat, im Laufe von nun mehr über 40 Jahren, dann ist dies ein schöner Beweis dafür, daß die alten Lebensweisheiten: daß die Zeit Wunden heilt, und, daß aus Vielem die schönen Erinnerungen übrigbleiben, wirklich zutreffen.

Herzlichen Dank den beiden Oberkochenern für ihre interessanten Beiträge. Zu vermerken wäre abschließend, daß es, allen Gerüchten zum Trotz, unzählige gute und fröhliche landsmännische »Mischehen« gegeben hat in Oberkochen, — die bis heute halten.

Dietrich Bantel