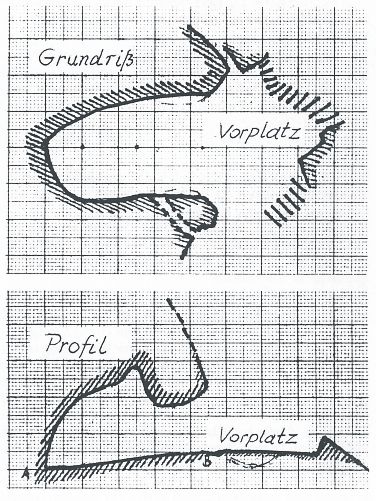

Seit der letzten Veröffentlichung über die Höhle im Schmiedestein sind nahezu 14 Jahre vergangen. (BuG v. 22.8.1980). Damals, genau am 5.7.1980, ist die Höhle von Mitgliedern der Höhleninteressengemeinschaft Oberkochen (Höhlen-InGO) in Grundriß und Profil aufgenommen worden (Peter Heinzelmann, Archäologe, Hajo Bajer, Diplomgeologe, und Katrin Böhning, Schülerin am Gymnasium Oberkochen). Eine Karolänge auf der heute abgebildeten Karte entspricht 1 Meter in der Natur. Norden liegt diagonal zu den Karos nach rechts oben.

Eine Höhle muß, um speleologisch eine solche zu sein, eine Mindestlänge von 5 Metern haben. Diese Voraussetzung erfüllt die kleine Höhle im Schmiedestein knapp. Auf dem Kartenblatt 7226/11 kommt sie auf den Koordinaten 80820–04450 zu liegen, die Meereshöhe ist 620 m üNN. Für Höhlenforscher ist sie natürlich nicht weiter interessant, wenn man davon absieht, daß sie mit Sicherheit über die Jahrtausende, da in steilem Gelände gelegen, von beiden Seiten her stark eingeschwemmt und damit kleiner als in vorgeschichtlicher Zeit ist.

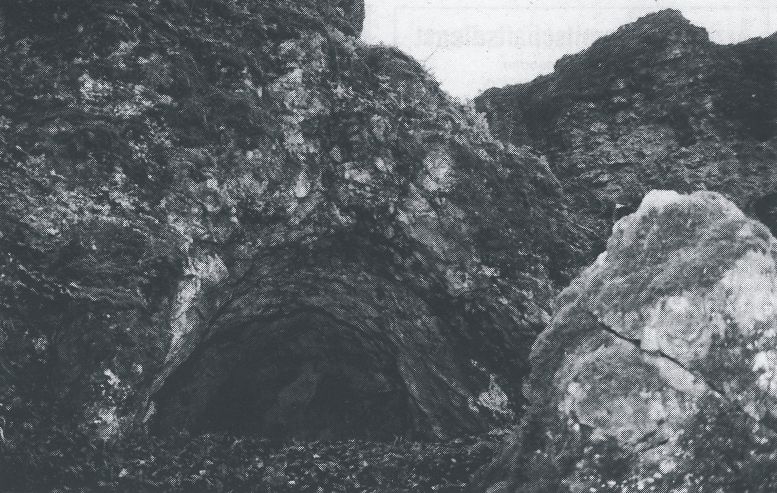

In den Achtzigerjahren lag der Schmiedestein in lichtem Hochwald. Dieser ist inzwischen durch forstwirtschaftlich bedingte Rodungsarbeiten abgeholzt worden; es bietet sich heute ein völlig verändertes Bild, wie das am 24.10.1993 aufgenommene Foto (D.B.) zeigt.

Diese kleine Höhle ist, wie mehrfach berichtet, nicht vom Höhlenkundlichen, sondern vom Geschichtlichen her von Interesse. Aus diesem Grund steht sie seit Jahren unter Schutz; sie ist als Kulturdenkmal ausgewiesen — das heißt, daß jegliche eigenmächtigen Veränderungen, sei es aus höhlenkundlichem (speleologischem) oder aus geschichtlichem Interesse, bei hoher Strafe untersagt sind; das Denkmalschutzgesetz aus den frühen Siebzigerjahren hat hier unbefugten Aktionen einen Riegel vorgeschoben.

Im folgenden soll eine aktuelle Auflistung der geschichtlichen Erkenntnisse über die Höhle am Schmiedestein aufgewiesen werden.

Zum ersten Mal ist die Höhle von Alfons Mager, zusammen mit Anton Mahler, Urahn der Oberkochener Heimatforschung, in den Blättern des Schwäbischen Albvereins im Jahre 1929 behandelt. (41. Jahrgang, Nr. 2, Geschichten und Sagen vom Volkmarsberg und seiner Umgebung).

Höhlenforscher Janschke (Kirchheim) berichtet, daß am 6.5.1948 ein R. Müller und ein W. Schreiber die Höhle besucht haben. W. Schreiber taucht bereits in den Dreißigerjahren in Oberkochen auf, und zwar im Zusammenhang mit einer Befahrung des Wollenlochs. Dr. H. Zürn vom Landesdenkmalamt Stuttgart erwähnt den Besuch von W. Schreiber, einem Heidenheimer Höhlenforscher, in einer archäologischen Berichterstattung ebenfalls. In diesen aus den Jahren 1951 und 1953 stammenden Unterlagen berichtet Dr. H. Zürn mit Datum vom 30.4.1951: »1,5 km SSW vom Ort befindet sich oberhalb des Kocherursprungs im Schmiedefelsen eine Höhle. Darin wurde durch Schreiber-Heidenheim nach dem Kriege gegraben, der darin eine Anzahl vorgeschichtlicher Scherben (angeblich Hallstatt) fand …« Die Hallstattkultur ist nach einem Fundort am Hallstätter See in Oberösterreich benannt. Sie wird ungefähr auf die Zeit vom 8. bis 5. vorchristlichen Jahrhundert angegeben.

Am 18.5.1953 suchte Dr. Zürn vom LDA die Höhle persönlich auf. Hier sein Bericht vom 21.5.53:

»Am 18.5.53 wurde die Höhle durch Zürn aufgesucht. Sie liegt in einem der Felsen der Schmiedefelsengruppe. Der Höhleneingang ist 2,5 m breit und 1,7 m hoch. Die Höhle reicht 4,5 m in den Felsen hinein. Unter dem Eingang ist ein Schnitt von 1,5 m Länge und 0,4 m Tiefe gemacht (Grabung Schreiber). Bei einer oberflächlichen Schürfung fanden sich noch einige vorgeschichtliche Scherben, anscheinend Hallstatt. An anderen Felsen dieser Gruppe sind Dachsbauten zu beobachten, es scheinen auch noch verstürzte Höhlen vorzuliegen. Unter den Scherben ist ein stichverziertes Stück und eine mittelalterliche Randscherbe.

Die beiden hier zitierten Berichte sind 1961 in Band 17 Reihe B der Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg von O. Paret in »Württemberg in vor und frühgeschichtlicher Zeit« auf Seite 304 unter dem Stichwort »Laténezeit« veröffentlicht worden, was immerhin für einen gewissen frühgeschichtlichen Rang der Höhle spricht.

Die Laténekultur (La Téne = die Untiefe) ist nach einem bedeutenden Fundort am NO-Ende des Neuenburger Sees in der Schweiz benannt; sie ist im wesentlichen von keltischen Stämmen getragen und wird historisch auf die unmittelbar vorrömische Eisenzeit, ungefähr 5. Jahrhundert vor Christus bis Christi Geburt, angewandt.

Das Stichwort »Laténe« taucht auch in einem Schreiben von Dr. Planck vom LDA auf, das dieser mir mit Datum vom 6.12.72 sandte. Es lautet:

»… Außerdem legen wir Ihnen eine Kopie der Aktennotiz über die Funde in der Höhle im Schmiedefels bei. Wie Sie dem Bericht — vergl. Fundber. Schwaben H.F. 12,37 und 14,194 — entnehmen können, sind also hier schon La Téne-zeitliche Scherben bekannt. Ihre dort gemachten Funde geben also wieder neue Aufschlüsse .« Die erwähnten »Funde« wurden zusammen mit Herrn Kreisarchivar Hildebrand, der die Höhle zusammen mit mir am 3.11.1971 besucht hatte, getätigt. Eine Scherbe hatte sich als römische »terra-sigillate«-Scherbe erwiesen.

Da sich unter den von Dr. Zürn im Jahre 1953 gefundenen Scherben, wie bereits erwähnt, auch eine mittelalterliche Scherbe befunden hatte, ist eine mehr oder weniger »lückenlose« Nutzungsspur von der Hallstattzeit bis ins Mittelalter nachzuweisen. Neuzeitliche Funde wurden ebenfalls getätigt, aber nirgends besonders erwähnt.

Nun darf man sich natürlich nicht vorstellen, daß die Höhle durchgehend als Wohnplatz benutzt wurde, aber immerhin läßt sich mit Sicherheit feststellen, daß sie sich über eine Zeit von mindestens zweieinhalb Jahrtausenden immer wieder als ein solcher anbot, was bei der geschützten Lage und der relativen Nähe der Kocherquelle nicht überrascht.

Immer wieder wird fälschlicherweise angenommen, die »Höhlenmenschen« hätten sich in den Höhlen aufgehalten. Tatsächlich haben sie sich vor den Höhlen aufgehalten, und natürlich, bei entsprechender Witterung im unmittelbaren Eingangsbereich der Höhlen. Deshalb sind diese Bereiche die denkmalmäßig besonders interessanten. Für die Schwäbische Alb gilt, daß grundsätzlich sämtliche Höhlen, auch wenn sie noch so klein sind, und sämtliche Abris (schützende Felsvorsprünge, die sich als Wohnplatz anbieten) unter Schutz stehen. Aus diesem Grund hat sich auch bei den Grabungen am Griebigen Stein vor 15 Jahren zurecht das Denkmalamt eingeschaltet und festgestellt, daß in den für uns interessanten Tiefen, wo wir später eine Höhlenfortsetzung fanden, nicht die Gefahr bestand, daß wir ein archäologisches Terrain berührten.

Am 16.3.1980 besuchte Dr. Wagner von der vorgeschichtlichen Abteilung des Landesdenkmalamts Baden-Württemberg, Stuttgart, zusammen mit Mitgliedern der Höhlen-InGO die Höhlen im Schmiedestein. Ihm verdanken wir eine Reihe der hier veröffentlichten Informationen.

Wenig später besuchte der Höhlenforscher H. Jantschke (Kirchheim) die Höhle. Er beschreibt sie folgendermaßen: »Es handelt sich um einen einzigen, sackartigen Raum (Maße), der auf einer bergwärts streichenden Kluft entwickelt ist. Rechts und links schimmert jeweils durch ein winziges Röhrchen Tageslicht durch. der Boden besteht aus Laub und Humus und ist durch viele Feuerstellen geschwärzt. Die Wände sind durch den Angriff der Außenwitterung geprägt.«

In keiner der Beschreibungen ist bis jetzt der zwar kleine aber, in dem Steilhang dennoch überraschend »bequeme« Vorplatz erwähnt. Auf ihm konnten sich, Talwärts durch einen abschließenden länglichen Felsklotz (Foto) geschützt, eine ganze Reihe von Personen aufhalten, während dies in der steilen Halde sonst nirgendwo möglich ist. Unser Foto läßt dies gut erkennen.

Da die kulturgeschichtliche Seite der Höhle im Schmiedestein ausreichend erforscht ist, sind weitere Aktionen, auch wissenschaftlicher Natur, nicht mehr notwendig. Schließen wir uns der Erkenntnis des Landesdenkmalamtes an, das die Meinung vertritt: Ruhen lassen. Was im Boden ist, ist am besten geschützt. Und freuen wir uns, daß wir auf unserer Gemarkung ein Objekt besitzen, an dem eine steinzeitliche Nutzung nachgewiesen ist. Weitere steinzeitliche Zeugen sind der 1953 in der Aalener Straße gefundene steinzeitliche Hammer (siehe Bericht 194 v. 25.6.1993) und das 1969 im Strick gefundene steinzeitliche Beil, von dem nächstens zu berichten ist.

Zu erwähnen ist noch ein Bericht, den wir unserem verstorbenen Mitglied Kuno Gold verdanken. Er hat die Höhle im Schmiedestein während des Einmarschs der Alliierten im Jahr 1945 aufgesucht, um die Geschehnisse in Oberkochen aus sicherer Entfernung beobachten zu können. Zusammen mit einem Freund und Kollegen suchte er Schutz vor den Tieffliegern wie es während des 2. Weltkriegs auch von anderen Oberkochenern überliefert ist, die aus demselben Grund die Höhle am Griebigen Stein aufsuchten. (Siehe unser Bericht 32 vom 2.9.1988).

Dietrich Bantel

(In den Unterlagen des LDA sind Schmiedehöhle und Schmiedestein mit »Schmidte…« eingegangen. In unserem Bericht wurde die örtliche Schreibweise »Schmiede…« benutzt. D.B.)