Wo im Wolfertstal entspringt der Gutenbach?

Der eigentliche und ständig schüttende Ursprung des Gutenbachs liegt gute 300 Meter links talaufwärts oberhalb des Aussiedlerhofs Fischer/Pflugwirt. Er heißt NEUBRUNNEN und liegt auf 520 m NN. Die Quelle war früher offen, ist heute gefaßt und fließt seit der Verlegung des LW-Erweiterungsstrangs seitlich in das künstliche Gutenbachbett, das die etwas tiefer gelegenen Wiesen umläuft.

Der NEUBRUNNEN liegt an einer geologischen Verwerfung. Zum unterirdischen Wasserstau mit Quellaustritt kommt es durch den Versatz wasserführender Kalkschichten gegen wasserstauende Mergelschichten. Die Quelle schüttet seit Wochen verstärkt. Das Stadtbauamt hat im letzten Jahr Messungen vorgenommen, um Menge und Permanenz der Schüttung festzustellen. Die außergewöhnlich starken Niederschläge im Dezember, verbunden mit der Schmelze des ersten Schnees, haben gut einen halben Kilometer weiter oben im Wolfertstal, im Bereich des Doppelkreuzes, Abzweig Kirschentäle, und oberhalb der Holz»beigen« beim »Stollen« (Aushub »Osterbuchstollen«) für ein eindrucksvolles Naturschauspiel gesorgt. Dort schütten seit nahezu 4 Wochen ununterbrochen eine Reihe von HUNGERBRUNNEN. Allein beim Abzweig Kirschentäle sind auf einer Fläche von nur ca. 20 auf 20 Meter mindestens 6 Quellaustritte festzustellen.

In der Beschreibung zum Karstquellenweg wird dieser Bereich als »Ursprung des Gutenbaches« bezeichnet. Genaugenommen trifft dies in der Regel jedoch nur für wenige Tage im Jahr zu.

Auch in diesem Quellbereich, der auf 525 m NN liegt, wurde während der LW-Erweiterung in den frühen Sechzigerjahren leider stark eingegriffen. In halbhohem Strauchwerk bilden granitene Straßenrandsteine eine wenig romantische Art Sammelfassung in Form eines Quellbettes, das für gewöhnlich kein Wasser führt. Die eigentlichen HUNGERBRUNNEN, ein gutes Dutzend an der Zahl, liegen einige Meter oberhalb im aufgeschütteten Wiesenland. 5 von ihnen sind gefaßt und somit unsichtbar, erkennbar jedoch an den runden Kontroll-Schachtdeckeln im Gelände; mindestens 6 weitere sind, wie bereits gesagt, zugänglich und zur Zeit aktiv. Nach den neuerlichen Niederschlägen ist anzunehmen, daß sie noch eine Zeit lang tätig sind.

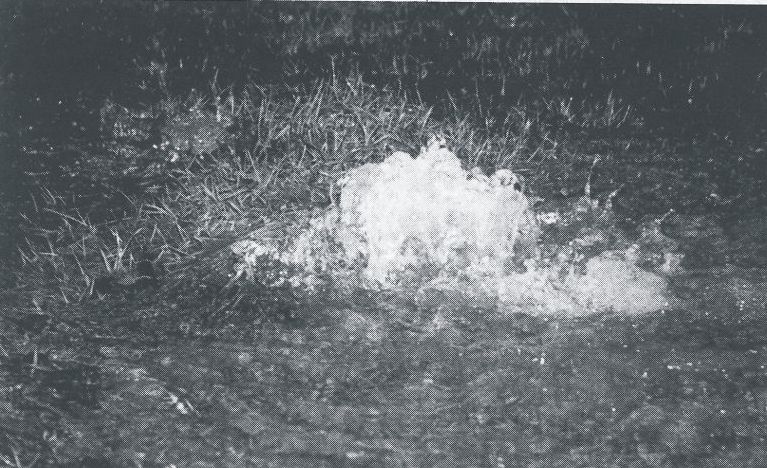

Das Regen- und Schmelzwasser dieser typischen Karstquellen dringt in den verkarsteten Berg darüber, sickert schnell ab und staut sich dann an den wasserundurchlässigen eingeschwemmten Talschichten. Durch den Staudruck wird es nach oben aus dem Erdreich herausgepreßt. Dabei entstehen bis zu 20 cm hohe, gelegentlich noch höhere Wasserbuckel oder Wasserpilze, die auch im überschwemmten Gelände leicht auszumachen sind. Es ist ein faszinierendes Schauspiel, diese Quellen zu beobachten — sie ähneln kleinen blubbernden Geysiren kurz vor dem Ausbruch.

Nachtrag: Stadtbaumeister Helmut Kranz weist eine Woche nach Veröffentlichung des Berichts darauf hin, dass die oben erwähnten Metalldeckel im Bereich der Hungerbrunnen Kontrollschachtdeckel der Landeswasserversorgung sind. Die Hungerbrunnen selbst sind nicht direkt gefaßt, wie weiter unten beschrieben wird. – Der gesamte Hungerbrunnenbereich wurde beim Bau der LW, zuletzt in den Sechzigerjahren, gestört. Die Hungerbrunnen haben sich aber in relativ kurzer Zeit wieder ihre Wege nach oben geschaffen. Damals wurde auch eine Sammeldrainage aus Tonrohrstücken in den Bereich der Hungerbrunnen eingebracht, die einen Teil der Hungerbrunnenwasser sammelt. Das so »gesammelte« Wasser gelangt über ein durch Erdreich verdecktes Betonrohr als »Gutenbachquelle« ans Tageslicht, – wenn denn genügend Wasser unterwegs ist. – Kommt zur Schneeschmelze Regen hinzu, so drückt in diesem Bereich so viel Wasser aus dem Boden, daß fast die ganze Wiese zwischen Schuppen und dem Rohraustritt unter Wasser steht . Das abfließende Wasser fließt dann oberirdisch Richtung Rohraustritt und bildete dort einen regelreichten »Hufeisenwasserfall« der sich in die unromantisch gefasste Betonrohr-»Quelle« ergießt. Immer mehr Erdreich wurde im Lauf der Jahre weggeschwemmt, sodaß das Betonrohr über eine Strecke von fast einem Meter offen lag. Im Klartext bedeutet das, dass die Hungerbrunnen nur »aktiv« werden, wenn so viel Wasser unterwegs ist, dass es von der Tonrohrdrainage nicht mehr aufgenommen werden kann. Insofern ist das Hungerbrunnenereignis nur zur Hälfte ein echtes Spiel der Natur. Ende Nachtrag. DB

Beim letzten Hochwasser waren wie gesagt 6 »artesische Springquellen« zu erkennen. Die obige Aufnahme wurde in der Nacht vom 13. auf 14. Dezember geblitzt – die Springquelle« konnte hierfür nur mit Gummistiefeln erreicht werden.

In den letzten Jahren ist das durch die zeitweise heftigen Quellaustritte weggeschwemmte Erdreich durch Auffüllen ersetzt worden. Dem Kräftespiel der Natur überlassen, würde sich das künstlich angelegte Brunnensammelbett durch rückschreitende Erosion vom Fassungsbereich zu den eigentlichen Quelltrichtern in den Wiesen talaufwärts verlagern. Es wäre im Sinne des Naturschutzes, wenn in diesem interessanten Hungerbrunnenquellbereich keine Veränderungen mehr vorgenommen werden würden.

Im Bereich der Wiesen hin zum Kirschentäle und entlang dem Vizinalweg nach Essingen befinden sich zahlreiche weitere Hungerbrunnen.

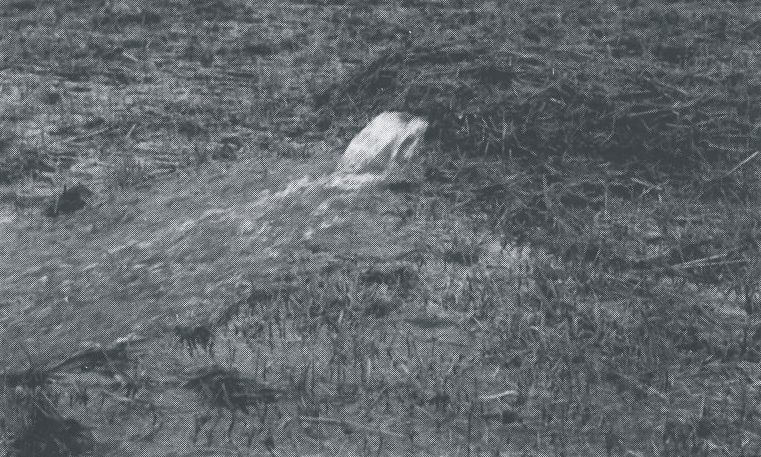

Eine interessante Form von Hungerquellen bildete sich zwischen dem 15. und dem 20. Dezember hinter den Holz»beigen« beim »Stollen« rechts des Sträßchens zum LW-Gebäude (Wasserhäusle): Die sogenannten »Kamelbuckel«. Hier haben sich unter der Grassode derartig große Wassermassen angestaut, daß die Grasoberfläche sich bis zu 30 und mehr Zentimeter auf einen Durchmesser von ca. 1 Meter kamelhöckerähnlich nach oben durchwölbte, bis der Druck so groß wurde, daß es hin und wieder zu springquellenähnlichen Wasseraustritten kam.

Die Kamelbuckelblase auf Foto 2 wurde am 20.12.93 fotografiert und muß wohl am selben Tag aufgebrochen sein. Als ich den Brunnen am 3.1.94 wieder besuchte, war er bereits versiegt. Das gesamte Erdreich um den Quellaustritt war weggespült. Statt dem blasenähnlichen »Kamelbuckel« war im Erdreich eine trichterförmige Vertiefung zu sehen, in der freigespülter Kalkschotter zutage tritt.

Auch die »Kamelbuckel« laufen unter dem Stichwort HUNGERBRUNNEN. Nach alter Überlieferung heißen all diese sporadischen Quellen HUNGERBRUNNEN, weil nasse Jahre früher oft Hungerjahre waren. Dies traf natürlich vor allem zu, wenn das Zuviel an Wasser während der Blüte- oder während der Wachstumszeit die Ernteerträge gefährdete oder zerstörte.

Dietrich Bantel