Weit größer als gemeinhin angenommen, ist die Zahl der abgegangenen mittelalterlichen Weiler und Kleinstsiedlungen auf dem Gebiet der Ostalb. Dies gilt in besonderem Maße für den Albuch, der einstmals feldwirtschaftlich weitaus stärker kultiviert und von zahlreichen kleinen Ortschaften durchsetzt war, deren genaue Lage heute oft nicht mehr bekannt ist. Die Namen dieser Orte sind größtenteils in den Lagerbüchern als Namen von Feld- oder Walddistrikten erhalten geblieben.

Die Gründe für ihr Verschwinden sind sicher mannigfaltig, doch kann davon ausgegangen werden, daß nicht der Dreißigjährige Krieg als Ursache für ihr Wüstwerden in Frage kommt, denn die meisten existierten schon im 15. Jahrhundert nicht mehr. Einer der Gründe könnte die im 14. Jahrhundert zunehmende Klimaverschlechterung gewesen sein, die eine Feldwirtschaft in den Höhenlagen über 500 Metern sehr schwierig, wenn nicht unmöglich machte, wobei ohnehin davon ausgegangen werden darf, daß es ein karges Brot gewesen ist, mit dem die Bewohner ihr Dasein fristen mußten. Denn diese mittelalterlichen Ortsgründungen hatten nur die verbliebenen Lücken des alten Siedlungslandes gefüllt, sie lagen daher oft am Rande einer Markung oder auf schlechteren Böden. Und so wird klar, daß von der Vielzahl dieser kleinen Weiler nicht auf eine einstmals größere Bevölkerungszahl geschlossen werden kann, ebenso aber auch, daß ihre Bewohner sich höchstwahrscheinlich größtenteils benachbarten Ortschaften mit günstigeren Verhältnissen angeschlossen haben werden, wodurch in der Folge ihre wüstwerdenden Felder in Holzmähder oder Waldungen umgewandelt wurden.

Der in »Bürger und Gemeinde« veröffentlichte Bericht Nr. 47 des Heimatvereins Oberkochen, den Dietrich Bantel nach ihm vorliegenden Unterlagen des Landesdenkmalamtes verfaßt hat, führt sechs abgegangene Weiler auf Oberkochener Gemarkung an: Stephansweiler, Zwerenberg, Kreutzheim, Treisbach, Echmannsweiler und Ottmannsweiler. Im Bewußtsein der Bevölkerung ist von allen jedoch nur Stephansweiler geblieben, an den ein Flurname die Erinnerung wachgehalten hat, der die Lage der ehemaligen Siedlung zwischen Ober- und Unterkochen annehmen läßt. Auch Zwerenberg, Kreutzheim und selbst Treisbach dürften sich wahrscheinlich lokalisieren lassen. Ganz anders verhält es sich jedoch mit Ottmannsweiler (auch Utzmannsweiler genannt) oder Echmannsweiler, an die kein Oberkochener Flurname mehr erinnert und die als »1471 abgegangen« aufgeführt wurden.

So bot dieser Artikel einen Anreiz zu ihrer Suche, die aber lange kein Ergebnis zeitigte.

Einen ersten kleinen Hinweis auf Ottmannsweiler lieferte die Heidenheimer Oberamtsbeschreibung aus dem Jahre 1844. Bei der Ortsbeschreibung von Königsbronn wird als Zubehör der Erwerbungen König Albrechts des I. für die Gründung des Zisterzienserklosters aus einer Urkunde aus dem Jahre 1302 neben Itzelberg, Weikersberg, Zahnberg und weiteren auch »Utzmannsweiler (unbekannt)« genannt.

In der »Urkundenlese zur Geschichte der Schwäbischen Klöster«, einem Beitrag für die »Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins« aus dem Jahre 1859 wurde dieses »unbekannt« noch erhärtet durch den Hinweis: »von Utzmannsweiler ist nicht einmal ein Gemarkungsname übrig.«

Etwas Hoffnung verbreitete wiederum eine wissenschaftliche Abhandlung von Alfred Jäger »Aus der Geschichte der Gemeinde Oberkochen«, die im Jahre 1956 im Amtsblatt veröffentlicht wurde, und in der es über Oberkochen heißt: »Unter den Weilern, die König Albrecht I. von Habsburg im Jahre 1302 von dem Grafen v. Helfenstein erwarb, zur Stiftung der Abtei Königsbronn, wird auch »Utzemansweyler« genannt. Das Lagerbuch von 1471 verzeichnet eine Holzmark zu »Ottmannsweiler« bei 40 Jauchert groß.

Allem Anschein nach sind die beiden Gebietsteile miteinander identisch und auf dem Albuch westlich von Oberkochen zu suchen. Denn als Zubehör der Königsbronnischen Lehensgüter zu Oberkochen werden Holzmähder zu »Othmansweiler« bzw. »Authmannsweiler« (im Lagerbuch »Authmansweyler« geschrieben).

Dann half der Zufall kräftig nach. Beim intensiven Studium eines im Heidenheimer Jahrbuch 1991/92 erschienenen Artikels von Heinz Bühler »Zur Geschichte des Albuchs« fand sich ein überraschender und gleichermaßen verblüffender Hinweis auf die Lage von Ottmannsweiler:

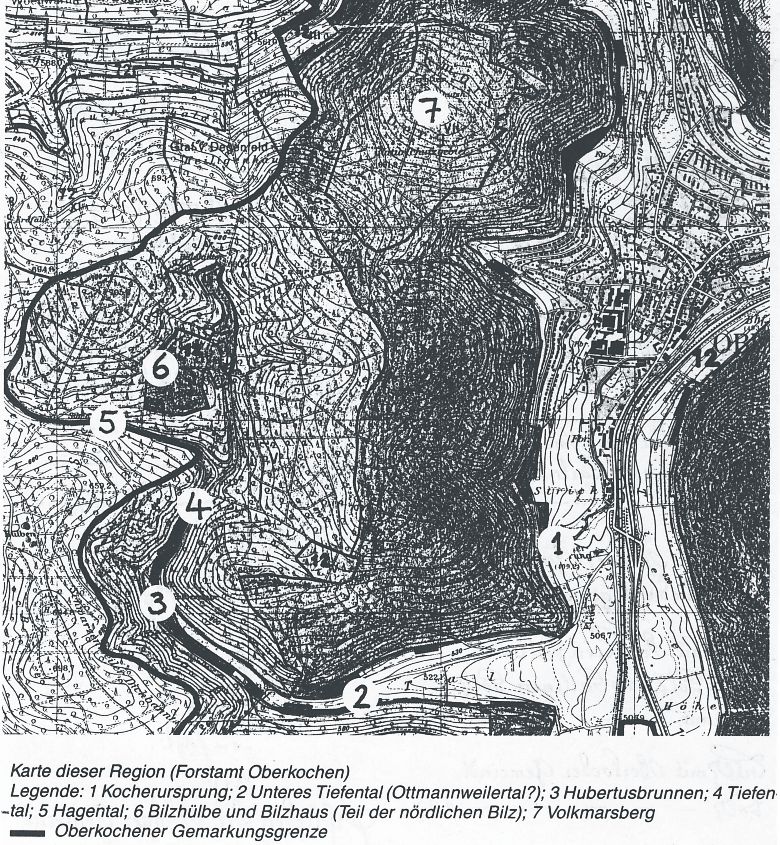

»Nördlich von Weikersberg, im Tiefental beim Hubertusbrunnen auf Gemarkung Oberkochen, lag Utzemannsweiler (1302), später meist Ottmannsweiler genannt.«

Da stand es nun schwarz auf weiß, doch woher stammte dieses Wissen? Heinz Bühler war inzwischen verstorben, aber sein Hinweis unter den Literaturangaben auf eine freundliche Mitteilung von Herrn Eberth führte ins Königsbronner Archiv.

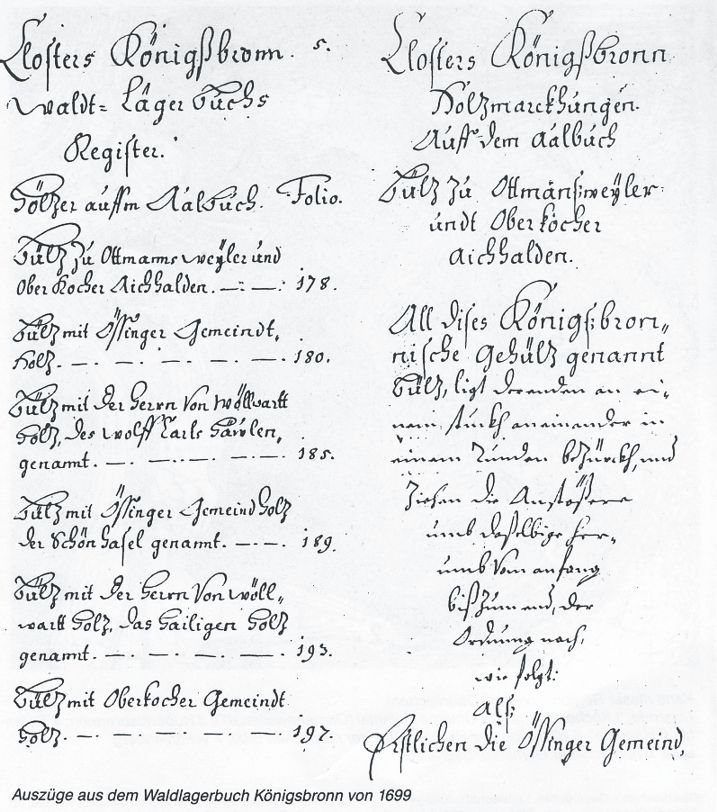

Im Waldlagerbuch des Klosters Königsbronn von 1699, Hölzer auf dem Albuch, werden auf den Seiten 178 bis 197 die Holzmarkungen der Bülz beschrieben, als erstes die »Bülz zu Ottmannsweyler und Oberkocher Aichhalden«, die sich im Besitz des Klosters befand.

Es folgen: »Bülz mit Össinger Gemeindtholz, Bülz mit der Hern von Wöllwarth Holz, des Wolff Carls Häulen genannt — Bülz mit Össinger Gemeindholz, der Schönhasel genannt — Bülz mit der Hern von Wöllwartt Holz, das Hailigen Hau genannt — Bülz mit Oberkochener Gemeindtholz«.

Und über die Bülz zu Ottmannsweyler heißt es:

»All dieses Königsbronnische Gehölz genannt Bülz, ligt derenden an einem stück aneinander in einem runden bezürckh und ziehen die anstößer umb dasselbige herum von anfang bis zum end und der Ordnung nach wie folgt«:

Es folgt die Aufzählung der oben genannten Hölzer und sie endet »mit der (angrenzenden) Probstey Ellwangen Holz, so über die Bülz in das Hagental hinabziehet«. Wichtig für das Verständnis dieser Lagebeschreibung ist der Hinweis, daß die Anstößer, d. h. die angrenzenden Waldbesitzer der Ottmannsweyler Bilz, durchweg »zur linken hand«, also an der linken Seite bleiben müssen. Die Lage der »Bülz mit der Probstei Ellwangen Holz« wird an anderer Stelle des Lagerbuches, auf Seite 208, folgendermaßen beschrieben:

»Dises der Probstey Ellwangen holz, liegt nun an dem Königsbronnischen Gehölz linker hand hinab, biß in das Ottmannsweiler thal *).

*) = Das Ottmannsweilertal — nur an dieser Stelle taucht diese Nennung ein einziges Mal auf — müßte demnach ein Teil des unteren Tiefentals gewesen sein.

Von demselbigen hinauff in das tieffenthal, wie das hagenthal und das Össinger gemeindholz oben herab zihen, allwa, wie vorum folio 197 b zu sehen, mit dem Königsbronnischen holz der Bülz und der Össinger gemeindholz der anfang gemacht worden.«

Ganz eindeutig sind es Beschreibungen von Teilen der Bilz, die heute zum größten Teil Staats- und zum kleineren Gemeindewaldungen sind.

Die Grenzbeschreibung des für uns interessanten nördlichen Teiles beginnt dort, wo das Hagental an das Tiefental stößt, führt dann in einem Bogen (»runder bezürckh«) an der Essinger Gemarkung entlang — Schönhasel und Heiligen Hau sind noch heute auf topographischen Karten zu finden — führt an der ehemaligen »Oberkochener Bülz« entlang, trifft auf den südlichen Teil der Bilz, der ehemals ellwangisch war und führt wieder nach Norden ins Hagental zum Ausgangspunkt zurück.

Nun liegt der Hubertusbrunnen im Tiefental selbst vom Ausgangspunkt dieser Bilzbeschreibung schon etwa 700 Meter entfernt in einem tiefen Taleinschnitt, der für die Anlage eines Weilers denkbar ungeeignet erscheint, zumal die durchschnittliche Gemarkungsgröße solcher mittelalterlichen Weiler mit ihren meist quadratischen Blockfluren etwa zwei Quadratkilometer betrug (Karl Weller, Geschichte des Schwäbischen Stammes bis zum Untergang der Staufer, S. 130) und soviel Platz gibt es an dieser Stelle einfach nicht. Die Zweifel an einer Lage dort wurden bei einer Ortsbegehung mit Hans Gold (Schmidjörgle) noch genährt, der, als erfahrener Bauer und bestens vertraut mit dem Oberkochener Wald, jedoch eine frühe Besiedlung der Bilz in ihren nördlichen Teilen durchaus für möglich hält. Schließlich wissen wir auch aus der jüngeren Geschichte, daß sich Einwanderern nach dem Dreißigjährigen Krieg dort Überlebenschancen boten und noch später der legendäre Bilzhannes dort hauste.

Für die östlichen Teile der ehemaligen Klosterbilz wollte er eine Besiedlung ausschließen, da eine zuoberst liegende Feuersteinschicht, unter der sich zwar auch fruchtbare Erdschichten befänden, für eine bäuerliche Nutzung nicht geeignet seien. »Die Landwirtschaft braucht eine gute obere Krume«.

Gleichwohl hat Herr Eberth am Hubertusbrunnen mittelalterliche Scherben gefunden, die beim Geländeanschnitt anläßlich eines Wegebaues zutagetraten, und zweifellos bedarf dieser Fund noch einer Erklärung. Weitere Recherchen im Hauptstaatsarchiv Stuttgart lassen nur den Schluß zu, daß Ottmannsweiler auf der Bilz gelegen hat.

So heißt es schon in einer früheren Beschreibung der Königsbronner klösterlichen Holzmarken auf dem Härtsfeld und Aalbuch von 1538 über die Bilz: »und dieweil es (dies) gemein und bekhant nam dieses holz jäziger zeyt (jetziger Zeit), die bülze ist, und das geiend des aichhalden und ottmannsweyler sich .. (unleserlich) ist deswegen die selbig bulz ain namen eingeführt und weiter heißt es, daß die Kochener Gemeinde, »das es Folcker Berg (Volkmarsberg) und wie sie die geiend war einst sonderen namen nennen »Anstößer gegen Königsbronn sind«, bis wieder zun der bropstey Waldt, so die Bülz genant wurt.«

Ähnlich wie im Waldlagerbuch von 1699 werden die beiden Hölzer Othmannsweyler und Kochamer aich halden beschrieben: Diese beiden Hölzer liegen an einem Stück und zwischen den hernachbeschriebenen Anstößern, die zu links darum gelegen sind. Auch hier wird, »wie das dürffental und das hagentthal zuo sammen stossen« oberhalb des »mädlings des jörg märrz zu Oberkochen wittib«, mit der Beschreibung begonnen.

Das Holz und Waldlagerbuch des Klosters aus dem Jahre 1577 unterscheidet verwirrenderweise zwischen Bülltz und Büllz 1. Bei ersterer wird auf einen Eintrag im Salbuch hingewiesen: »Item die Aichhalden zu kochen ist bei zwayhunderdt Jauchardt, item Otmannsweiller die holzmarck ist bey viertzig Jauchardt.« (Ein Württ. Jauchert = 47 ar 28 qm = 1 1/2 Morgen).

Die Bülz 1 verzeichnet einen Verkauf des ganzen Baumbestandes zur Verkohlung an die Gewerken der Eisenschmiede zu Oberkochen, hier ist auch von Ottmannsweiler Mähdern mit einer Größe von elf Jauchert und zweihundertsechzig Ruthen die Rede.

Daß Ottmannsweiler aber doch nicht so ganz in Vergessenheit geraten war, wie anfangs vermutet, zeigte ein Blick in den Historischen Atlas v. Württ., herausgegeben v. der Kommission für Landesgeschichte, Karte IV 23. abgegangene agrarische und gewerbliche Siedlungen. Da ist die Lage von Utzmannsweiler oberhalb des Brenzursprungs eingezeichnet, wie sich unschwer erkennen läßt. Dies muß nach allem Aufgezeigten jedoch sehr unwahrscheinlich anmuten, unwahrscheinlicher noch als die Lage am Hubertusbrunnen. Alles spricht eindeutig für die sagenumwobene Bilz.

Quellen:

Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Bestand H102/39 Bde. 6 und 105

Königsbronner Archiv Forstlagerbuch von 1699

Dank gilt: Dem Forstamt Oberkochen und seinen Mitarbeitern, Herrn Hans Gold (Schmidjörgle). Herrn Dieter Eberth, Königsbronn

Marika Kämmerer