Die Katholische Kirchengemeinde schickt sich an, ihr 650jähriges Bestehen zu feiern. Dies ist ein faszinierendes Jubiläum, denn in ihm berühren sich über den doch ungeheuren Zeitabgrund von sechseinhalb Jahrhunderten hinweg Vergangenheit und Gegenwart der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul, einer Institution, deren Sinn und Funktion seit dem Gründungsjahr 1343 bis heute im wesentlichen unverändert geblieben sind: an jedem Tag dieser 650 Jahre ging es darum, durch die Organisation der Gottesdienste und des geistlichen wie religiösen Lebens in der Gemeinschaft der »Heiligen« (ein altes Wort für »Christen«) dem »Weg des Menschen zu Gott seine Ausformung und Zielgerichtetheit« zu geben (Heimatbuch S. 40).

Ein Jubiläum dieser Art löst nicht nur das gute Gefühl aus, in einer trotz aller Fährnisse ungebrochenen Kontinuität zu stehen, es macht darüber hinaus Geschichte bewußt und erlebbar, regt zu Fragen an, zu allererst natürlich nach dem Gründungsjahr und nach den näheren sozialen und politischen Umständen, unter denen sich diese Gründung der Pfarrgemeinde St. Peter (den Doppelnamen St. Peter und Paul gibt es erst sei 1741) vollzog.

Der Anfang

»Warum ist die Oberkochener Pfarrei eigentlich erst so spät entstanden?« wurde ich dieser Tage gefragt. Diese Frage scheint mir in diesem Zusammenhang besonders interessant und einer eingehenden Überlegung Wert zu sein, denn 1343 ist in der Tat reichlich spät, wenn man bedenkt, daß es in unserem Raum mindestens schon seit dem 8. Jahrhundert (Ellwangen 764, Unterkochen noch vorher!) christliches Leben und kirchliche Strukturen gab und daß in Oberkochen schon im 13. Jahrhundert eine ansehnliche Kirche im romanischen Stil errichtet wurde, wie Fundament und Erdgeschoß unseres heutigen Kirchturms ausweisen. Und man darf davon ausgehen, daß es eine oder womöglich zwei Vorgängerkirchen gab. Doch gilt grundsätzlich: In diesem frühen Zeitraum der Oberkochener Geschichte gibt es immer mehr Fragen als Antworten — die Quellenlage ist dürftig, und diese Quellen beziehen sich ausnahmslos nur auf Cocalingas, Chochelingas, Chochina, Chochon … also auf »Kochen« als Gesamtgemeinde im oberen Kochertal. Selbst in der berühmten Schenkung, in welcher der letzte Brenzgaugraf Hartmann von Dillingen 1240 einen großen Teil von »Kochen« dem Kloster Ellwangen übereignete, ist noch nicht von Oberkochen die Rede. Daß der andere Teil Kochens 1258 über seine Schwester Willibirg helfensteinisch wurde und 1303 dem Stiftungsgut des neugegründeten Zisterzienserkloster in Königsbronn zugeschlagen wurde, ist für die Ausbildung und schließliche Abspaltung Oberkochens bedeutsamer gewesen, weil »Kochen« so in das Spannungsfeld der beiden Klöster geriet und insbesondere das jüngere, dynamischere Kloster Königsbronn eine starke Sogwirkung (Dr. Schrenk) auf den südlichen Teil der Gesamtgemeinde »Kochen« ausübte.

Auffällig ist jedenfalls, daß kurze Zeit nach der Gründung des Klosters Königsbronn zum erstenmal in einem Güterverzeichnis des Klosters Ellwangen aus dem Jahre 1337 ausdrücklich zwischen Oberkochen und Unterkochen unterschieden wird. Dies ist die erste Nennung Oberkochens. Der Vorgang wiederholt sich 1341 auch von der Königsbronner Seite, als Ulrich von Roden, einer der landsäßigen Ministerialen in Oberkochen, mehrere Güter dorthin veräußerte.

Vor Eintritt der Selbständigkeit konnte von einer eigenständigen Pfarrei in Oberkochen schon deshalb keine Rede sein, weil die romanische Kirche in Oberkochen stets als Filialkirche von Liebfrauen in Unterkochen angesehen wurde.

Doch diese Bindung war offenbar schon 1328 nicht mehr sehr fest, denn am 10. Februar dieses Jahres wurden Pfarrei und Kirche Liebfrauen in Unterkochen durch Bischof Friedrich von Augsburg an das Kloster Ellwangen veräußert und diesem inkorporiert, ohne daß Oberkochen von diesem Vorgang tangiert gewesen wäre.

Auch könnte man von der Tatsache, daß die Kirche und ihre Gläubigen in Oberkochen seit der Gründung des Klosters Königsbronn von den dortigen Zisterziensern seelsorglich betreut wurden, auf eine fortschreitende Lockerung der Bindungen an Ellwangen schließen, wobei freilich der Abt von Ellwangen nach wie vor das Patronatsrecht besaß und ganz Oberkochen ihm zehntpflichtig blieb.

Wir wissen nicht, unter welchen Rechtstiteln sich die neue Eigenständigkeit Oberkochens konstituierte, denn merkwürdigerweise war es der Abt von Königsbronn, der die Errichtung einer eigenen Pfarrei in Oberkochen mit Nachdruck betrieb. Mit dem Kaufbrief vom 16. März 1343 reagierte dann Abt Cuno II. von Ellwangen durch den Erwerb der Kirche St. Peter, wahrscheinlich — wie 15 Jahre vorher bei der Unterkochener Kirche — wieder vom Bischof von Augsburg. Es ist anzunehmen, daß im Kauf und Inkorporation der Oberkochener Kirche auch die Errichtung der Pfarrstelle einherging. Nun wird dieses Kaufdatum zwar genannt, doch leider konnte die zugehörige Urkunde trotz jüngster Nachsuche im Staatsarchiv nicht gefunden werden. Doch existiert ein Kaufbrief vom 16. Oktober 1343, in welchem Abt Cuno von Ellwangen an die Gebürschaft (Gemeinde) und die Pfarrei in Oberkochen gegen eine Ablösesumme von 72 Pfund Heller jährlich 6 Malter Winterkorn und 6 Malter Haber dem Zehnten verkaufte als Besoldung (Pfründe) für den Pfarrer, »damit dieser den Gottesdienst desto besser vollbringen möge.« Diese Urkunde weist das Jahr 1343 einwandfrei als das Gründungsjahr der Pfarrgemeinde nach und bildet somit das historische Fundamt unserer 650-Jahr-Feier. Sie setzt jedoch logischerweise eine vorherige Errichtung der Pfarrei und Einsetzung des Pfarrers voraus und bestätigt damit wenigstens indirekt das Datum vom 16. März 1343.

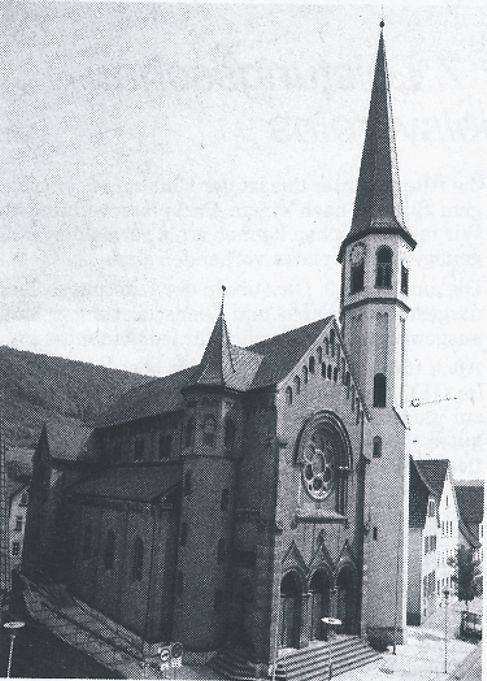

Zur Baugeschichte

Was verblüfft, ist die Voranstellung der Gemeinde in der Finanzierung, erscheint sie damit doch fast als die eigentliche Gründerin und Trägerin. Das mag auch die außerordentliche Armut der Pfarrgemeinde erklären, die in dem Spendenaufruf des Probstes Albrecht zu Ellwangen von 1490 wortreich beschrieben wird. Und der Probst versäumt nicht, darauf hinzuweisen, daß dieser Bettelbrief »auf Ansuchen der Gemeinde und Heiligenpflege« von Oberkochen ausgefertigt und den möglichen Spendern durch einen Oberkochener Boten zugestellt werde. (Herr Dr. Kämmerer hat diese Urkunde in BuG — Bericht 197 — veröffentlicht).

Diese rein subsidäre Haltung des Propstes gegenüber der Oberkochener Kirche legt doch die Frage nahe, wie es denn mit der Inkorporation, der Einverleibung dieser Kirche in die Abtei, ab 1460 Probstei Ellwangen grundsätzlich bestellt war, denn diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Baugeschichte der Oberkochener Kirche. So ist unter Umständen die eklatante Armut der Kirchengemeinde im Jahre 1490 auch darauf zurückzuführen, daß sich der Fürstpropst bei der Finanzierung der 1470 erfolgten Umgestaltung und beträchtlichen Erweiterung der Kirche im spätgotischen Stil schon genauso vornehm zurückgehalten hatte.

Dies war ganz sicher der Fall bei der nächsten baulichen Veränderung der Kirche, als 1663 der inzwischen baufällig gewordene spätgotische Chor abgebrochen und im frühbarocken Stil neu errichtet wurde, die Barockisierung des gesamten Innenraums fand erst 1715 ihren Abschluß. Diesmal wissen wir über die Finanzierung genau Bescheid, denn ab 1658 können wir auf die Pfarrnachrichten zurückgreifen. Die Baulast lag ganz bei der Stiftungspflege und wurde aus derem mit 50 Morgen Wald und 5634 fl Bargeld nicht unbeträchtlichen Stiftungsvermögen bestritten.

Doch die Frage nach der Inkorporation wurde 1895 im Zusammenhang mit dem dringend notwendig gewordenen völligen Neubau der Kirche — die alte Barockkirche war inzwischen so baufällig geworden, daß die polizeiliche Schließung drohte — erneut aufgeworfen und sogar Gegenstand einer Klage des Stiftungsrats der Pfarrei Oberkochen beim Königlichen Verwaltungsgericht in Stuttgart, denn die Königliche Finanzverwaltung verweigerte die Übernahme der Baulast durch das Königreich Württemberg als Rechtsnachfolger der 1803 aufgehobenen Fürstpropstei mit dem Hinweis, die Kirche in Oberkochen sei nie der Fürstpropstei inkorporiert gewesen. Mit dem Urteil von 12. Mai 1896 stellten die Richter zwar fest, daß dies sehr wohl der Fall gewesen sei, denn als alleiniger »parochus« habe der Fürstpropst alle Kirchen in seinem Herrschaftsgebiet inkorporiert. Doch den Oberkochenern nützte der überaus positive Richterspruch wenig, weil sie versäumt hatten, ihren Anspruch fristgerecht geltend zu machen und dieser deshalb der Verjährung anheimgefallen war. (So trug die dann doch noch gebaute neue Kirche lange Zeit den Namen »Verjährungskirche«.)

Das Wirken und die Persönlichkeiten der Oberkochener Pfarrer, angefangen von jenem unbekannten ersten von 1343, über die vielen ebenso ungenannten Nachfolger, welche die Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul durch die Unsicherheiten der an gewaltigen politischen, sozialen und religiösen Umbrüchen reichen Jahrhunderte des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit führten, ebenso die Glaubens- und Lebensumstände der ungezählten Generationen des Kirchenvolkes in Oberkochen mußten in diesem kurzen Abriß unberücksichtigt bleiben, obwohl dies alles den eigentlichen Inhalt jener 650 Jahre Kirchengemeindegeschichte ausmacht, der wir uns in diesen Tagen besonders erinnern wollen.

Hier möchte ich jedoch auf meine Ausführungen im Heimatbuch und auf den Festvortrag von Herrn Albert Seckler am 9. Oktober 1993 verweisen.

Rudolf Heitele