Ein Beitrag zum Jubiläumsjahr der katholischen Pfarrgemeinde in Oberkochen.

Wie damals und auch noch lange Zeit später üblich, bestand die Besoldung des Pfarrers neben Geld vor allem aus Naturalien, die Johan Stöcker von seinem Dienstherren, dem Ellwanger Propst, aus den Erträgen des Oberkochener Kirchenlandes oder aus dem Kleinen Zehnten bezog.

Als erstes nennt Johan Stöcker in seinen Aufzeichnungen eine Behausung mit Gärtlein. Für die Feuerung spendierte der Propst 18 oder 20 Klafter Holz, eine Menge, die heute etwa 45 Festmetern entsprechen würde.

An Getreide erhielt er von dem Amtschreiber zu Unterkochen 16 Malter beiderlei Korn (wohl Hafer und Dinkel), das sind nach Ellwangischem Maß etwa 5900 Liter (ca. 2900 kg. Die Ellwangischen Malter-Maße sind für Dinkel und Hafer etwas unterschiedlich, wenn von beiden Getreidearten die Rede ist, wurden die Literangaben gemittelt). Die Unterkochener Pfarrkirche »Unserer lieben Frauen«, die damals als Wallfahrtskirche eine reich dotierte Pfarrei war, gab weitere 6 Malter (entspr. 2200 Litern oder etwa 1100 kg) beiderlei Korn, dazu empfing Johan Stöcker noch als besonderen Gnadenerweis des Fürstpropstes 6 Malter Dinkel (ca. 600 kg). Insgesamt verfügte Stöcker damit pro Jahr über 4600 kg Hafer und Dinkel.

4 Tagwerk (6 Morgen) Stroh bekam er aus dem Großen Zehnten.

Die Geldeinkünfte des Oberkochener Pfarrers beliefen sich insgesamt auf etwa 123 Gulden, 60 Gulden davon gab wieder die Unterkochener Pfarrkirche, 20 Gulden kamen von der Propstei, weitere 40 Gulden legte der Propst als Gnadenerweis dazu. Der Propst übernahm auch eine jährliche Abgabe von einem Gulden an das Bistum Augsburg, die wohl sonst der Pfarrer aus seinen Einkünften zu leisten gehabt hätte. »Von heilig«, d.h. aus der Oberkochener Kirchenkasse, empfing Johan Stöcker 2 Gulden 17 Schilling, als Kirchweihgeld erhielt er einen halben Gulden, dafür war er aber verpflichtet, am Kirchweihtag vor dem Gottesdienst dem Kirchenpfleger, dem Schultheißen, dem Mesner und vielleicht auch anderen nicht genannten Honoratioren eine Suppe, Fleisch und einen Trunk zu geben.

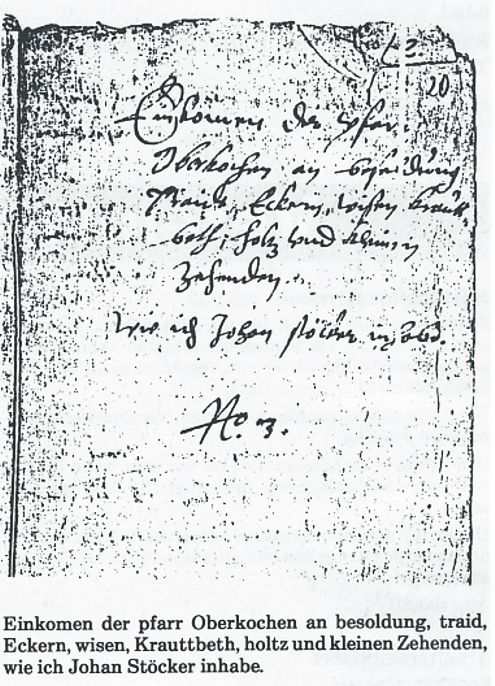

Mit seinen eigenen Worten hat er das folgendermaßen formuliert und es ist nicht ohne Reiz, sich in die Ausdrucksweise seiner Zeit hineinzuversetzen:

»Einkomen der pfarr Oberkochen an besoldung, traid (Getreide), Eckern, wisen, Krauttbeth, holtz und kleinen Zehenden, wie ich Johan Stöcker inhabe.

Erstlich ein behausung sampt einem gärtlein bei derselbigen, mehr beholtzung von meinem gnädigen fürsten und herrn bei 18 oder 20 klafftern.

An traid.

Von einem amptschreiber zu Underkochen, 16 malter beiderlei empfangen.

mehr 6 malter beiderlei giltkorn, von unser lieben fraun wegen zu Underkochen.

mehr hat mir mein gnädiger fürst und herr an traid auß gnaden addiert 4 malter dinckel.

Im großen Zehenden 4 tagwerck stro.

An gelt.

Järlich vom pfarrer zu Underkochen empfangen 60 Gulden so unser liebe frau einem pfarrer zu Oberkochen gibt.

mehr geben Ihre fürstl. Gnaden durch einem Amptschreiber 20 Gulden.

mehr haben Ihre fürstl. Gnaden järlich uf ostern gen Augspurg dem Vicario und Cathedrato 1 Gulden.

mehr hat mein gnädiger fürst und herr mir auß gnaden addiert järlich 40 Gulden.

Item von heilig zu Oberkochen 1 Gulden 17 Schilling. mehr kirchweihung gelt 1/2 Gulden.

Darfür ein pfarrer schuldig an der kirchweihung vor dem gottesdienst dem pflegen schultheißen, meener und (usw.) ein suppen und Heisch sampt einem trunck zu geben.«

Darüberhinaus bezog Johan Stöcker Naturaleinkünfte aus den der Pfarrei gehörenden Wiesen (ca. 3 Tagwerk, das sind ca. 140 ar) und Äckern (ca. 60 ar), die er wohl selbst bearbeitete, und dem Kleinen Zehnten.

Der Zehnt ist die regelmäßige Abgabe des zehnten Teils vom landwirtschaftlichen Ertrag. Der Große Zehnt wurde von allem erhoben, was mit dem Pflug bebaut wurde, so besonders von Dinkel, Roggen und Hafer; der Kleine Zehnt wurde von den Erzeugnissen eingezogen, die mit Hacke und Schaufel bearbeitet wurden, z.B. Hülsenfrüchte, Kraut, Rüben, aber auch Flachs, Hanf und Obst.

Dreiundzwanzig Oberkochener Einwohner waren zur Abgabe des Kleinen Zehnten an die Pfarrei verpflichtet, wobei die Belastungen durchaus differierten. So hatte beispielsweise Hans Mecklinger »auß seinem haus allen kleinen Zehenden in Dorff und feld mit sampt den Rüben« zu geben »ausgenommen ein strichlin oben durch den garten hinab, so Jörgen Abelin gehörig«. Hans Binder gab »aus seinen lehn allen kleinen Zehenden im Dorff und stall, ausgenommen Rieben (Rüben).« Melcher Streicher war für sein Feld zehntpflichtig, ausgenommen war bei ihm »ein wäslein (Wieslein) beim Hauß, darauf drei äpfelbäum genannt Ahlfinger«. Andere, wie Hans Gold, gaben den Zehnten nur aus den Äckern in der Brache.

Die Brache ist ein umgebrochenes, unangebautes Feld. In der Dreifelderwirtschaft erfolgte der Umbruch des Ackerlandes alle drei Jahre einmal. Nachdem die Sommerernte eingeholt war, diente das Ackerland vom Herbst bis zum Frühjahr des folgenden Jahres als Stoppelweide. Im Sommer wurde es wiederholt umgeackert, im Herbst dann die Winterfrucht eingesät. Zum Teil besäte man das Brachfeld auch mit Futterkräutern, Gemüse und Hülsenfrüchten.

Mit diesen Einkünften konnte der Oberkochener Pfarrer zu dieser Zeit leben. Es ist außerordentlich schwierig und problematisch, die Kaufkraft eines Guldens der damaligen Zeit auf die heutige Situation zu übertragen. Dazu haben sich die Werte für Häuser, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Vieh, Handwerksprodukte und Arbeitsleistungen über die Jahrhunderte zu unterschiedlich entwickelt. Mit allem Vorbehalten einer solchen Schätzung könnte die Kaufkraft eines Guldens um 1600 heute etwa 100,- DM entsprechen. Unter dieser Prämisse beliefen sich die Geldeinkünfte Johan Stöckers in heutigem Geldwert auf ca. 12000,- DM jährlich, dazu kamen — wie erwähnt — freie Wohnung, Brennmaterial und Naturalien, die den Lebensmittelbedarf sicher weitgehend deckten.

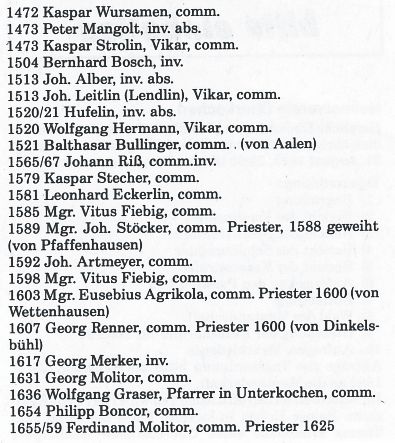

Die Aufzeichnungen des Pfarrers Johan Stöcker sind nicht datiert. Das Schriftbild (s. Abbildung) ließ vermuten, daß sie um 1600 geschrieben wurden. Unterlagen über die Amtszeit Stöckers lagen beim hiesigen katholischen Pfarramt nicht vor. Hier sind die Pfarrer erst ab 1658 namentlich bekannt; ältere schriftliche Aufzeichnungen fielen wohl dem 30-jährigen Krieg zum Opfer. Weitere Recherchen im Staatsarchiv ergaben, daß Johan Stöcker 1588 geweiht wurde und von 1589 bis 1592 in Oberkochen Pfarrer war. Ein freundlicher Hinweis eines Staatsarchivmitarbeiters verhalf mir schließlich zu einer wohl vollständigen Liste aller Pfarrer der katholischen Pfarrei Oberkochen von 1472 bis in die heutige Zeit. Die bisher in Oberkochen unbekannt gebliebenen Pfarrer sind nachstehend genannt:

Abkürzungen:

comm. = commendatus (ordentliche Pfarreiübertragung)

inv. = investus (eingesetzt)

inv.abs. = investus absens (eingesetzt, aber nicht am Ort, keine Präsenzpflicht)

Mgr. = Monsignore

Quellen:

Staatsarchiv Ludwigsburg

Signatur B389 Bü 909;

»Reihenfolge der Pfarrer«, herausg. von Pfarrer Stefan Kreissmann,

Verlag Riedlingen Württ. o. J. (ca. 1949)

Stadtarchiv Heidenheim:

Friedrich Lutz, »Altwürttembergische Hohlmaße«

Kohlhammer, Stuttgart 1938,

Fritz Verdenhalven, »Alte Münzen und Gewichte aus dem deutschen Sprachgebiet«

Verlag Degener & Co., Neustadt an der Aisch 1968,

Walter Keinath, »Orts- und Flurnamen in Württemberg«

Verlag Schwäb. Albverein, Stuttgart 1951

Herrn Stadtoberarchivrat Bauer, Aalen, danke ich für nützliche Hinweise.

Dr. Joachim Kämmerer