Vor 20 Jahren, genau am 2.10.1972 (BuG v. 6.10.72), beschloß der Gemeinderat, den »Römerkeller«, der ein Jahr zuvor von Schülern des Gymnasiums unter meiner Leitung und der Betreuung durch Kreisarchivar Bernhard Hildebrand sen. vom Landratsamt Aalen ausgegraben worden war, zu konservieren.

Aus diesem Anlaß soll in einigen kurzen Berichten auf Besonderheiten hingewiesen werden, die im Zusammenhang mit Funden interessant und bisher weitgehend unbekannt geblieben sind.

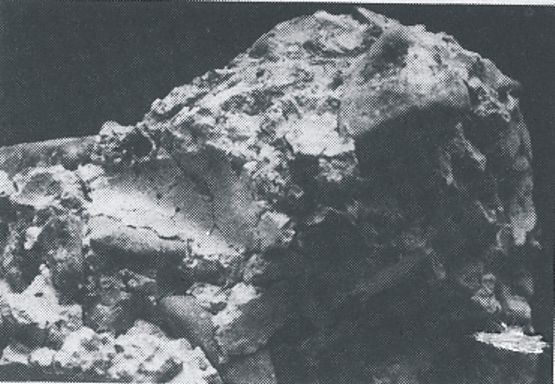

Unter vielen Keramik‑, Metall- und Glasbruchstücken wurde auch ein Stück römischen Betons geborgen. (Abbildung 1).

Die Fachbezeichnung hierfür ist OPUS CAEMENTITIUM. »Opus« bedeutet soviel wie Werk, Bauwerk, Bauteil, Bauverfahren, »caementitium« soviel wie behauener Stein, Bruchstein, Mauerstein, Zuschlagstoff. Unser heutiges Wort »Zement« leitet sich von »caementitium« ab, »caementitium« wurde mit »materia« oder »mortar« (Mörtel) gemischt und ergab nach Erhärtung des Bindemittels ein druckfestes Konglomeratgestein, dessen Aussehen dem heutigen Beton durchaus entspricht.

Die Form des aus diesem Material gegossenen Bauteils, sei es Fundament, Wand, Decke oder Gewölbe, wurde schon zur Römerzeit durch Verschalungen und Lehrgerüste bestimmt, die nach dem Abbinden des »Betons« entfernt und erneut verwendet werden konnten.

Es ist zu vermuten, daß die römischen Baumeister bei ihren Überlegungen durch den Naturstein »Nagelfluh« angeregt wurden, da sie dieses Gestein auch als Baustein verwendeten. Dieses häufig als »Naturbeton« bezeichnete Natur-Konglomerat besteht meist aus Kieseln, Sand und kalkigen Bindemitteln. Den Bergsteigern ist »Nagelfluh« ein guter Bekannter. Zwischen Sonthofen und dem Bregenzer Wald erstreckt sich im Allgäu eine ganze Vorgebirgskette aus diesem Gestein, die sogenannte Nagelfluhkette mit Steineberg, Stuiben, Rindalphorn, Hochgrat, weiter dann in Österreich mit dem Falken und dem Hohen Hädrich. Dieses Gestein kommt auch auf der italienischen Voralpenseite als angeschwemmtes Sekundärgestein vor, ein Sediment, das im Tertiär dann aufgefaltet wurde.

Nagelfluh ist nichts anderes als ein von der Natur hervorgebrachter natürlicher »Beton«, der dem heutigen Beton verblüffend ähnelt.

Eines der berühmtesten Beispiele, wo die Römer »Beton« verwendeten, ist das Pantheon in Rom. Hier gingen die Architekten so weit, daß, je höher sie beim Bau kamen, sie umso leichteres Material bei der Herstellung des Betons verwendeten, um vor allem auch das Gewicht der Kuppel zu reduzieren.

Im Fundament wurde verwendet: Beton aus Travertinbrocken, im aufgehenden Mauerwerk: Travertin und Tuff, ungefähr in der Mitte: Ziegel- und Tuffbrocken, im unteren Bereich der Kuppel: Ziegelsplit und Tuffbrocken, und oben in der Kuppel: Tuff- und Bimsbrocken.

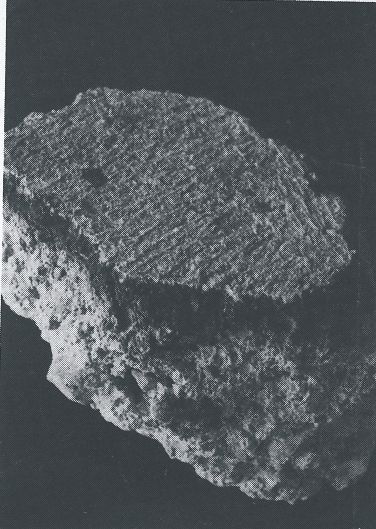

Im Zusammenhang mit »künstlichem« römischem Stein ist auch ein Estrich-Bruchstück aus dem Römerkeller von Interesse (Abbildung 2).

Es zeigt zweierlei in aller Deutlichkeit: Zum einen sind Brandspuren bis in eine Tiefe von über 1 cm im Fußboden nachweisbar; zum andern ist eben diese schwarze Brandschicht mit einer harten weißlichen Kalkschicht überstrichen, der Beweis dafür, daß zumindest eine Teilfläche des Fußbodens nach einem Brand weiterbenützt wurde.

Die Funde der Römerkeller-Grabung von 1971 werden ab Mitte nächsten Jahres im Heimatmuseum zu besichtigen sein.

Quelle: Schriftenreihe der Frontinus-Gesellschaft, Heft 10/1987, Prof. Dr. Lamprecht, und eigenes Material.

Dietrich Bantel