Zufällig fiel mir kürzlich beim Stöbern in einer Buchhandlung ein Sonderdruck aus den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg über Hülben des Albuches und des Härtsfeldes in die Hände. Nun bin ich seit der Arbeit für den im Heimatbuch veröffentlichten Artikel über die Industrialisierung von Oberkochen, den mein Mann und ich gemeinsam verfaßt haben, fasziniert von allem, was mit dem Thema Wasser zusammenhängt. Denn damals wurde mir bewußt, von welch entscheidender Bedeutung, über jedes elementare existentielle Bedürfnis hinaus, es für jede Art von menschlichem Fortschritt war und ist. Hülben, diese kleinen Weiher und Tümpel der verkarsteten Albhochfläche, zu denen auch die durch Kocher und Brenz zerschnittene Hochebene des Albuches und des Härtsfeldes zählt, waren mir natürlich seit langem vertraut. Schon unsere kleinen Kinder wußten genau, daß dort Teich- oder Bergmolche, Laubfrösche oder Gelbbauchunken zu finden waren. Sie holten sich im zeitigen Frühjahr eine Portion Laich und beobachteten im Aquarium oder im für diese Zwecke so praktischen Plastiksandkasten das Heranwachsen der Tiere, um sie dann später sorgsam wieder auszusetzen. Das Futter, Bachflohkrebse, nebenbei erwähnt, Anzeiger eines sauberen Gewässers, lieferte der Gutenbach, »Mucken« die warme Hauswand des weißgetünchten Scheerer’schen Stalles mit der davorliegenden »Miste«. Einschließlich der Großmutter standen sämtliche Familienmitglieder aufgereiht davor und übten sich in den verschiedensten Fangtechniken. Aber manchmal trugen wir auch schwerere »Beute« heim, wenn uns Frau Scheerer, die sich wohl so ihre eigenen Gedanken über uns machte, mit süßen, kleinen runden Birnen beschenkte.

Ich erinnere mich auch noch an eine flammende Protestaktion des »Molchclubs Oberkochen« beim damaligen Königsbronner Bürgermeister Burr gegen das Ausbaggern des Ochsenberger Teiches, der »Buableshilb«, wie ich nunmehr weiß, und seine Versicherung, daß er gerade dadurch den Lebensraum dieser Spezies schützen wolle. Die Buben und Mädchen durften vorher mit Eimern soviel Amphibien, wie sie zu transportieren vermochten, in die nur wenige hundert Meter entfernten benachbarten Hülben umquartieren. Damals wußte ich nicht, wie notwendig diese harten Eingriffe für die Erhaltung dieser einzigartigen Landschaftsbiotope sind, wußte auch wenig über die Entstehung der zahlreichen kleinen flachen Teiche, ihre Bedeutung und Nutzung in früherer Zeit. Inzwischen habe ich gelernt, daß Hülben künstliche, d. h. von Menschenhand geformte, relativ flache Wasserstellen sind, die meist rechteckig, aber auch rund und oval angelegt wurden und durch Sicker- oder Regenwasser gespeist werden. Wo die Böden wasserdurchlässig waren, wurden sie auch mit einem Lettenschlag (Lehm) versehen, eine Maßnahme, die bei den wasserstauenden Feuersteinlehmdecken, speziell der Rotlehmschichten des Albuches und Härtsfeldes, meistens überflüssig war.

Daneben gibt es aber auch Dolinen und ehemalige Bohnerzgruben, die durch künstlich aufgebrachten oder natürlich einsickernden Lehm zu wassersammelnden Tümpeln wurden, und deren Unterscheidung von Hülben mitunter nicht ganz einfach ist. Hülben dienten vorwiegend als Viehtränken, aber auch als Löschwasserreservoire, zum Waschen, zur Haltung von Wassergeflügel und sicher bei großer Wasserknappheit wohl auch dem Menschen zum »Genuß«. Ihre mitunter versteckte Waldlage, die uns heute verwundert, läßt sich durch die in früherer Zeit betriebene Waldweidewirtschaft, aber auch durch die damals geringere Bewaldung erklären, wenn sie nicht Anzeiger von abgegangenen Weilern oder ehemaligen Köhlereien sind. Einige der so verträumt im Wald liegenden Hülben lernten wir auch durch unseren Freund, den früheren Forstdirektor Karl Schurr, kennen. Seine Freude und stille Genugtuung über die gelungene Wiederherstellung der Hülbe im »Riesenhau« ist mir noch in guter Erinnerung. Ihm wird in der eingangs erwähnten Broschüre, neben anderen Forstbeamten und Bürgermeistern, mehrfach Dank für sein Bemühen um die Erhaltung dieser albspezifischen »Naturdenkmale« ausgesprochen.

Nun zu kulturhistorischen Denkmalen geworden, müssen diese einst für Mensch und Tier so lebenswichtigen Wasserstellen heute vor dem Untergang geschützt werden. Nicht überall scheint es offene Ohren für die Belange des Naturschutzes zu geben, und so prägten die Verfasser auch den Begriff des »Hülbensterbens«. Sie werden nicht mehr gebraucht, ihrem ursprünglichen Zweck dienen sie meist nicht mehr, der Bau der Wasserleitung und die Einführung der Stallfütterung haben sie weitgehend überflüssig gemacht. Davon abgesehen dürften Hülben in freier Feldflur der modernen maschinenbetriebenen Landwirtschaft eher hinderlich sein. Wie kostbar Wasser den Menschen der Albhochflächen einst gewesen sein muß, illustriert ein Hinweis des Luftbildfotografen Albrecht Brugger, eines unermüdlichen Streiters für den Erhalt einer intakten Umwelt, auf eine Stelle in einem alten Buch, wo es heißt, daß ein Hochzeitsgeschenk der Verwandtschaft aus dem Tal früher aus einer Wagenladung Wasser bestehen konnte.

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, daß etliche Hülben, »Hülmen« oder »Wetten« sind andere gebietsspezifische Ausdrücke, schon uralt sein müssen, wohl schon Jahrtausende, ja seit der Besiedlung der Albhochflächen überhaupt bestehen. Diese muß schon zu einer Zeit erfolgt sein, als die Hochflächen noch weitgehend verkarstet, d. h. waldfrei waren, denn nur unter dieser Voraussetzung war eine Kultivierung des Bodens mit den damaligen primitiven Werkzeugen, die den Boden nur aufritzen konnten, überhaupt denkbar.

Wenn man dies weiß, bekommen Hülben auch eine eminente Bedeutung für die Siedlungsgeschichte unseres Raumes. Mögen viele auch zwischenzeitlich verlandet gewesen sein, die späteren Siedler, ob Kelten oder Alemannen, haben sie, vermutlich durch den feuchtigkeitsanzeigenden Pflanzenbewuchs, wiederentdeckt, und weitergenutzt.

Rund 190 Hülben auf dem Albuch und etwa 180 auf dem Härtsfeld haben die Verfasser untersucht im Hinblick auf Fauna und Flora, haben sie vermessen und kartiert, ihren Zustand analysiert und Pflegehinweise gegeben. Mindestens 420 sind durch Überbauung oder Verlandung schon verlorengegangen. Mit ihrer Untersuchung, die keinen natur- und geschichtsliebenden Menschen unberührt lassen kann, haben sie einen wichtigen Beitrag zum Erhalt dieser ökologischen Nischen geleistet. Forstamtmann Schneider vom Oberkochener Forstamt hat mir mit großer Zuvorkommenheit und Umsicht dabei geholfen, die vom Forstamt betreuten Hülben herauszufinden, keine leichte Aufgabe. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es auf der Härtsfeldseite 21, wobei die Hülben im »Riesenhau« auf Oberkochener Gemarkung liegen. Die größte liegt in der Abteilung 1 des Stadtwaldes. Sie wird als unregelmäßig oval, Länge 24 m, Breite 14 m beschrieben. Weiter heißt es: »Im Fichtenwald, aber an der Hülbe ein halbkreisförmiger Schwarzerlensaum (mit Traubenholunder), im Süden zwei doppelstämmige, jüngere Buchen. Im Nordosten eine schöne, einzelstehende Hainbuche. Teilweise ist ein alter, niederer »verwaschener« Wall zu sehen.« Sie wurde im Frühjahr 1981 auf Anregung der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Stuttgart vom Forstamt Oberkochen ausgebaggert. In den folgenden Jahren stellten sich Wasserstern, Flutender Schwaden und Wasserknöterich ein, im Verlandungsgürtel auch Froschlöffel, Flatterbinse, Schwimmendes Laichkraut u. Flatterstern. Auf dem Aushub wurde weiches Honiggras registriert. Dies alles klingt schon zauberhaft, finde ich. Die Hülbe ist auch als Naturdenkmal geschützt. Es gibt noch zwei weitere, etwa 200 m entfernt liegende Hülben in westlicher Richtung in der Abt. 8 des Staatswaldes. Die eine wurde vom Forstamt 1981 neu angelegt.

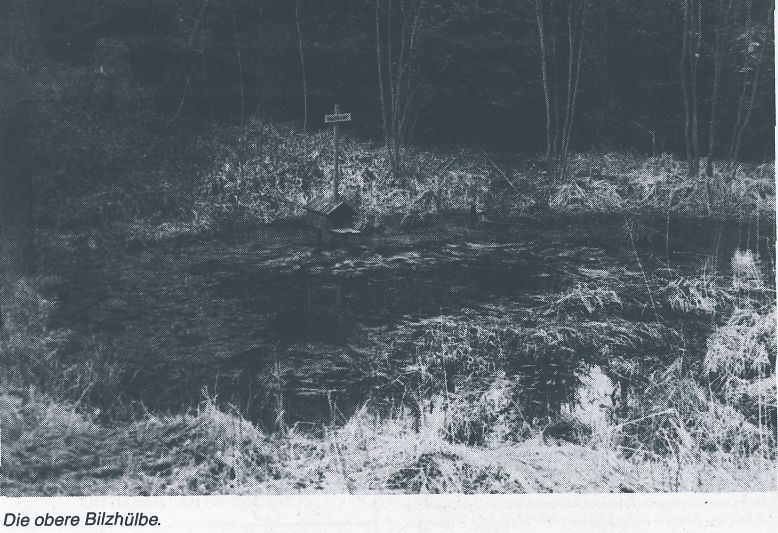

Auf dem Albuch werden die »Bilzhülben«, alle drei auf Oberkochener Gemarkung, zwei in den Abt. 2 und 3 des Stadtwaldes, eine im Staatswald Abt. 9 liegend, vom Forstamt Oberkochen gepflegt. Seit der Ausgrabung der Mauerreste des Bilzhauses durch den Heimatverein unter Leitung ihres tatkräftigen Entdeckers, des Heimatvereinsvorsitzenden Gymn.-Prof. Dietrich Bantel, sind sie ein noch größerer Anziehungspunkt für alle Wanderer in diesem großen Waldgebiet gleichen Namens geworden. Die Hülben folgen in fast regelmäßigen Abständen von etwa 200 m einer von NW nach SO gestreckten Linie, begleitet von trockenen Erdfällen. Unser Foto zeigt die Obere Hülbe in den »Bilzmähdern«. Über sie lesen wir unter anderem folgendes: »Im Nadelwald gelegen, markanter Kranz von Eschen um die Hülbe, 15 x 9 m, beim Wegebau offensichtlich etwas verkleinert. Flutender Schwaden, spärlich Sumpfbinse, im Norden dringt Winkelsegge ein.« Die mittlere Hülbe in Abt. 3 wird als nur zeitweilig flach wasserführend, rundlich, 7 m im Durchmesser, viel eingeworfenes Reisig enthaltend, stark aufgesuchte Wildschweinsuhle, aufgeführt. Die untere Hülbe, im Staatswald, konnte ich wegen eines Unwetters nicht suchen. Sie wird als Wildschweinsuhle bezeichnet und soll auf einem kleinen Plateau im Fichtenjungwald in der »Jörglismand« liegen. Sie wird als oval, 7 x 4 m, mit einer geringen Wasserführung im Frühjahr, ansonsten trocken, beschrieben.

Nahezu alle Hülben, auch die anderer Forstbezirke, wurden in den Jahren 1983 bis 1985 mit Mitteln saniert, die von der Autobahnverwaltung als Ausgleichszahlung für den Bau der A 7 bereitgestellt werden mußten. Paradoxerweise verdanken sie ihre Existenz somit einer landschaftsübergreifenden naturzerstörenden Baumaßnahme.

Ein bißchen verwundert über die geringe Zahl von Hülben auf Oberkochener Gemarkung, bemühte ich mich noch beim Forstamt Oberkochen und dem für den Realwald zuständigen Forstinspektor Vogel um weitere Auskünfte. Letzterer bedeutete mir, daß die Hanglagen der Realwaldungen alte Hülbenanlagen unwahrscheinlich machten, doch er wußte von einer Neuanlage in der »Schlacht«, Distrikt VIII Abt. 1 des Realwaldes, zu berichten, die seiner Meinung nach von einer beim Wegebau angeschnittenen Quelle gespeist wird, das ganze Jahr, obwohl im Sommer und Herbst stark zurückgehend, wassergefüllt ist und etwa 10 x 8 m mißt. Er nannte eine weitere, vermutlich alte Hülbe auf dem »Kahlenbühl«, Distrikt I Abt. 5 des Realwaldes, mit einer Wasserfläche von höchstens 25 qm. Die »Kahlenbuhlhülbe« wird auch in einer 1986 verfaßten, im Forstamt verwahrten Referendararbeit als Neuanlage des Jahres 1984 bezeichnet, hier noch mit einer Wasserfläche von 50 qm und einer Tiefe von 30 cm. Flora: Frühlingswasserstern, am Rand Seggen und Binsen. Fauna: Bergmolch, Quappen der Erdkröte, Wasserläufer. Der frühere Jagdpächter, Herr Torsten Fisser, nannte für eine von ihm vorgenommene Sanierung dieser Hülbe das Jahr 1982. Er glaubt, daß es sich um eine alte, verlandete Hülbe gehandelt hat, die er in jenem Jahr in ihren alten Zustand zurückversetzte.

In der Arbeit des Forstreferendars Fischer fand ich noch eine weitere Hülbe im Distrikt IV Abt. 13 (Josenhalde neben dem Gaintalsträßle) als verlandete Köhlereihülbe auf Oberkochener Gemarkung eingetragen, die nur nach starken Niederschlägen noch Wasser enthalten soll.

Auf der Albuchseite ist in der zu Fischers Arbeit gehörenden Karte eine vierte Bilzhülbe, Abt. 3, Bilzmähder, eingetragen, aber nicht beschrieben. Sie liegt unmittelbar hinter dem Bilzhaus. Bei meinem Besuch dort konnte ich feststellen, daß sie viel eingeworfenes Reisig enthält, und daß sich ihre Wasserfläche auf wenige Quadratmeter beschränkt. Zur Sommerszeit ist sie ausgetrocknet. Ob Hülbe oder Erdfall, es wäre sicher eine lohnende Aufgabe für den Heimatverein, das Wasserloch wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Interessanterweise werden in der genannten Arbeit die obere und die untere Bilzhülbe als ehemalige Siedlungshülben bezeichnet. Vielversprechend mutet auch eine an dieser Stelle eingefügte handschriftliche Notiz über eine im Jahre 1986 ausgeräumte, als Sausuhle bezeichnete Hülbe beim »Sixenfeldle« an. Ob es wohl auf der ehemaligen Schafweide »Heide« Hülben gab, oder beim früheren Holzhau im Buchwang?

Mir hat mein zufälliger Fund in der Buchhandlung letztlich reichen Gewinn gebracht. Hätten Sie gewußt, was Hülben sind, wieviel aus Not geborener Erfindungsgeist sich hinter ihren Anlagen verbirgt? Vielleicht ist auch Ihnen dabei bewußt geworden, wie überlebenswichtig Wasser war und bleibt, und daß wir Menschen, die wir heute gedankenlos aus größeren Quellen schöpfen, von diesem Element abhängig sind und bleiben?

Quellennachweise:

Hans Mattern und Harald Buchmann: Hülben der Nordostalb, Albuch und Härtsfeld. Sonderdruck aus Veröffentl. f. Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, B.55/56 und 62; 1983/1987.

Hartmut Fischer: Die Hülben im Forstbezirk Oberkochen, 1986

Marika Kämmerer