Was verbindet beide, Johann Sebastian Bach und Johann Konrad Balluff? Gewiß, sie waren Musiker und trugen beide als ersten Taufnamen den Namen Johann. Der eine in der gesamten musikalischen Welt hochgerühmt und auch »der fünfte Evangelist« genannt, nach seinem Tode hundert Jahre lang nahezu vergessen. Der andere ein kleiner Dorfkirchenmusikant — »die Musik war ihm stets ein Bedürfnis«, so lesen wir in der Familiengeschichte der Balluffs -, durch die Gründung des katholischen Kirchenchors im Jahre 1827 mit Pfarrer Lauth zusammen bis auf den heutigen Tag fortwirkend. Sicherlich ist die musikalische Größe und Bedeutung der beiden Johanns nicht vergleichbar. Und doch mußten beide mit ihren Vorgesetzten ähnliche Erfahrungen machen.

Als Johann Sebastian Bach einst von seiner Lübecker Reise um Monate verspätet nach Arnstadt in Thüringen zurückgekehrt war, mischte er nicht nur »viel fremde Töne«, seinem Orgelspiel bei, sondern erlaubte sich auch, mit einer »fremden Jungfer« auf der Orgelempore zu musizieren, was der geistlichen Obrigkeit, die ihn deshalb vor den Konvent zitierte, sehr mißfiel. Da er zudem mit einem seiner-Schüler einen Streit mit dem Degen austrug, war seine Tätigkeit in Arnstadt bald ein Ende gesetzt.

Auch Johann Konrad Balluff wurde am 18. Dezember 1834 vom Kirchenconvent »vorgeladen«, wo ihm »eine vom Hochlöblichen Schulinspektoratsamt eingegangene Rüge eröffnet wurde«. Der anwesende Ortsgeistliche bedeutete Balluff, er »möchte in Zukunft den beiden ledigen Kirchensängerinnen Anna G. und Viktoria B. nicht mehr so viel die Gelegenheit des Aufenthalts im Schulhaus geben, was bisher zum Ärgernis eines großen Teiles der Gemeinde geschah«. Johann Konrad war sich aber keiner Schuld bewußt. Er hatte nur pflichtgemäß auch jüngere Sängerinnen und Sänger herangezogen, sehr zum Leidwesen der älteren Semester. Als die beiden Mädchen wegen der Rüge nicht mehr zu den Proben erschienen, griff wiederum der Kirchenconvent ein und befand, »die Sängerinnen sollten zur Strafe vom Chor entfernt sein«. Da es aber im Interesse der Kirche lag, »wenn für die Zukunft neue Kirchensängerinnen abgerichtet würden«, wurde Lehrer Balluff aufgetragen, »gleich seinen Vorfahren, die Heranbildung neuer Kirchensängerinnen auf sich zu nehmen«. Dieser war dazu bereit, verlangte dafür aber »sechs Heller jährlich und als Organist noch 4 Heller«. Dies wollte ihm der Stiftungsrat aber nicht zugestehen wegen »der Zulagen, die er ohnedies von der Gemeinde bekomme«. Schließlich einigte man sich auf unentgeltliche Ausbildung und Bailuff behielt sich das Recht vor, zu entscheiden, »wie und wann er den Unterricht erteile«.

Musikerstreitereien

Beim »zweiten Leichengottesdienst für die verstorbene obere Müllerin« gab es zwischen den Kirchenmusikanten Kontroversen, über die am 19. Oktober 1833 verhandelt wurde: »Zwar seien die Musiker gekommen und Sebastian G. habe sich zur Klarinettenstimme gestellt. Aber als Lehrer Balluff von ihm verlangte, das Violin zu spielen, habe G. sich geweigert, da er singen müsse und deshalb nicht geigen könne«. Hieraus ergab sich ein Wortwechsel, der darin gipfelte, daß die Musiker zu Balluff sagten, »er habe ihnen gar nichts zu befehlen«.

Diese Szene war wohl nur eine von vielen Reibereien, die sich zwischen den Musikanten abspielten. Am Erscheinungsfest des Jahres 1837 war die Kirchenmusik deshalb ganz unterblieben. Lehrer Balluff wurde vorgeworfen, er lasse (als Mesner) an Sonn- und Feiertagen den Chor zu spät in die Kirche, deshalb seien die Musiker »zum Gelächter der ledigen Burschen geworden, weil sie am Eingang warten mußten, bis es dem Lehrer aufzumachen gefällig war«.

Auch über die Finanzen entstand Streit, der vor Schultheiß Scheerer ausgetragen wurde. Schon unter Balluffs Vorgänger, dem Schullehrer Franz Anton Gold, hatten sich die Musiker eine »Musikantenlade« angeschafft und »von Leichen, Hochzeiten, aber auch wenn an anderen Orten aufgespielt worden sei, das erhaltene Geld eingelegt«. Beim Ausscheiden aus dem aktiven Dienst hatte Josef F. diese Zunftlade »aus dem Schulhaus fortgenommen« und Lehrer Balluff versuchte nun mit Hilfe des Schultheißen, die Kasse für seine Musiker wieder zurückzubekommen. Da aber von »den acht Stiftern zwei gestorben« und zwei ausgeschieden waren, die restlichen vier sich nicht einigen konnten und Balluff als später dazugekommen sowieso nicht sagen konnte, verlief die Sache im Sande.

Kontroversen um Musikausübung

Obwohl ja Balluff bei der Ausbildung von Nachwuchsmusikern freie Hand zugestanden worden war, klagt er oft über die Haltung älterer Musiker, die sich gegen die Mitwirkung jüngerer sperrten. Im Jahre 1850 nahmen diese Querelen, es ging wohl vor allem um die paar Gulden, die beim Musizieren abfielen, derartige Formen an, daß Pfarrer Desaller am 9. Juni 1851 beantragte, »die Kirchenmusik sogleich aufzuheben und dafür den allgemeinen Kirchengesang einzuführen«. Schultheiß Wingert sprach sich gegen ein solches Vorgehen aus und setzte »die Hoffnung auf künftiges friedliches Verhalten«, — und mit 4:3 Stimmen wurde der Antrag abgelehnt.

Rüge für den Schullehrer

Schon im Jahre 1839 hatte Johann Konrad Balluff die Leitung des Königsbronner Gesangvereins übernommen, sicherlich weil es ihm Freude machte, und weil er so sein Einkommen aufbessern konnte. Es dauerte nicht allzulange, da bedeutete ihm der Oberkochener Pfarrer, »seine häufige Abwesenheit als Direktor des Königsbronner Gesangvereins sei Hauptursache der heuer ganz mittelmäßig ausgefallenen Schulprüfung«.

Darum mußte Balluff im Jahr 1840 versprechen, »sich vom Verhältnis in Königsbronn loszumachen«. Er sagte zu, was gefordert wurde, war aber im Jahre 1842 noch immer Dirigent in Königsbronn.

Deshalb wurde er wiederum »vorgeladen« und der Pfarrer machte ihm »die Verwerflichkeit seines Handels« klar, wobei er anfügte, »der Schulmeister führe auch die Versäumnisliste der Schule sehr nachlässig. Dies schade nicht nur dem Schulbesuch, sondern bringe ihm auch den Verdacht der Parteilichkeit ein«.

Dies und noch einiges dazu, er hatte z.B. »Gegenstände für Schule und Kirche ohne Genehmigung anfertigen lassen, veranlaßte im Jahre 1842 den Kirchenconvent, »dem Schullehrer Balluff sein Mißfallen« auszusprechen. Er mußte gegen Unterschrift zusagen, künftig »durch Pünktlichkeit im Amt, in Besorgung der Kirchenuhr und des Läutens, durch öftere Musikproben u. Vorbereitung der Kirchenfeste, durch Unterlassung von Unternehmungen, die einem Schullehrer unwüdig sind, wie z.B. das Aufspielen mit Musikanten auch auswärts, sowie durch alsbaldige Niederlegung der Königsbronner Verbindlichkeiten für die Zukunft« seinen Verpflichtungen in Oberkochen uneingeschränkt nachzukommen.

Kirchenchorgründung

Wenn durch das bisher gesagte der Eindruck entstanden sein sollte, die Musik hätte Johann Konrad Balluff nur Unangenehmes gebracht, wäre dies falsch. Leider sind aber in den Akten und Protokollen meist nur Abweichungen von der Ordnung, Verstöße und Tadel verzeichnet. Der Alltag mit vielen positiven Elementen kommt wenig zum Tragen.

Sowohl in der katholischen Kirche als auch auf evangelischer Seite waren in den Jahren, als Balluff Lehrer in Oberkochen war, Bestrebungen »zur Verbesserung der Kirchenmusik und des Kirchengesangs« im Gange (vgl. BuG-Bericht Nr. 94). Dies kam einem Mann wie Balluff, der ein begabter Musiker war, einige Instrumente spielte und auch singen konnte, sehr gelegen. Er gründete schon im ersten Jahr seiner Oberkochener Tätigkeit, also im Jahre 1827, mit Pfarrer Lauth zusammen den Katholischen Kirchenchor, welchen er über die ganze Zeit hinweg »mit Erfolg leitete«.

Musik in der Schule

Auch in seiner schulischen Arbeit war Musik von Bedeutung. Natürlich darf man nicht mit heutiger Schulmusik vergleichen. Aber die Kinder lernten Singen und wurden zum Musikmachen angehalten. In einem Protokoll vom 10. April 1835 ist »dem Lehrer Balluff die Zufriedenheit mit den (musikalischen) Prüfungsresultaten und fortgesetzem Fleiß« ausdrücklich bescheinigt.

Der musikalischen Ausbildung der Kinder wurde so große Bedeutung zugemessen, daß sie auch während der »Vakanz« fortgesetzt wurde. Lehrer Balluff hatte z.B. im April 1835 »unter Zuziehung des Herrn Pfarrverwesers Schüler und Schülerinnen auf Fähigkeiten zum Singen zu prüfen«. Die Ausgewählten sollte er »während der Vakanz methodisch und unentgeltlich zu unterrichten anfangen um damit die Kirchenmusik und die Andacht der Kirchengenossen zu befördern«.

Musikalische Wurzeln

In der Familiengeschichte des Balluffs sind in verschiedenen Generationen immer wieder musikalische Talente erwähnt. Johann Konrads Großvater war nicht nur Schultheiß, sondern er wird auch als Mann beschrieben »mit geistigen Interesen«, was durch seine Privatbibliothek belegt ist, in der mehrere Gesangbücher vorhanden waren. Auch Franz Balluff, dem Vater des Lehrers, wird dies bestätigt.

Ein späterer Nachfolger

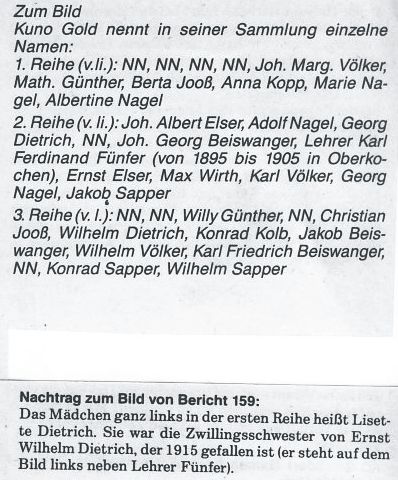

Da kein Bild des Oberkochener Lehrers Johann Konrad Balluff vorliegt, eventuell ist eines noch in einem alten Fotoalbum vorhanden? zeigen wir nochmals das Bild einer Schulklasse. Es ist die evangelische Schule im Jahre 1902 vor dem evangelischen Schulhaus mit Lehrer Ferdinand Fünfer. Dieser war im Jahr 1895 von Wasseralfingen nach Oberkochen versetzt worden. Am 5. Juni wurde er, nachdem die Stelle vier Monate vakant gewesen war, in Oberkochen »von der Ortsschulbehörde, dem Kirchenchor und der lieben Schuljugend« freundlichst empfangen. Am folgenden Sonntag fand im »Ochsen« eine Begrüßungsfeier statt, bei der »Pfarrer Wider den Hoffnungen und Wünschen der evangelischen Gemeinde in herzlichen Worten Ausdruck verlieh«. Der Kirchenchor verschönte die Feier mit Liedvorträgen und »Lehrer Fünfer sprach die Hoffnung aus auf ersprißliches Wirken und bat um das Wohlwollen der Gemeinde«. (Nach einem Bericht der Aalener Kocher-Zeitung vom 11. Juni 1895).

Volkmar Schrenk