Nicht von ungefähr war früher das Hafnerhandwerk in Oberkochen — aber auch in Königsbronn und Aalen, auf dem Härtsfeld und im Albuch — im wahrsten Sinn des Wortes bodenständig, denn das Rohmaterial, »d’r Loima«, kam dort reichlich in der Natur vor. Wie Oberlehrer Mager im »Spion von Aalen« 1927 berichtet, »wurde vorzügliche weiße feuerfeste Tonerde in der Nähe von Zahnberg gegraben, ferner bei Rotensohl und in der Nähe von Nietheim«.

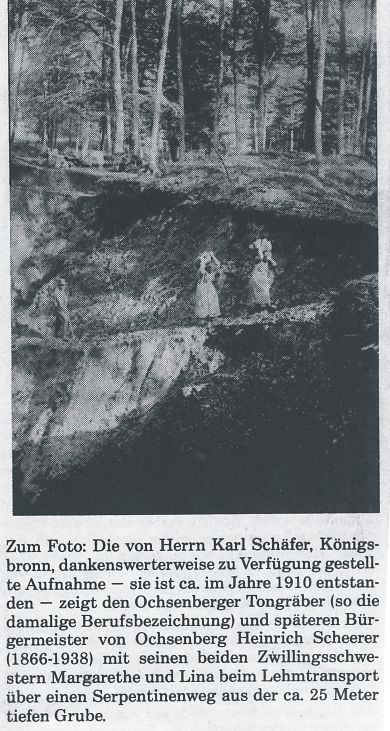

Der Lehm war im Laufe von Jahrtausenden in Karstdolinen eingeschwemmt worden. Nun mußte er dort mühsam oft bis in Tiefen von 40 und mehr Metern gegraben werden. Serpentinenartige Treppenwege dienten als Zugang, Seilzüge auf Rollen erleichterten das Hochziehen der schweren Lehmkübel. Teilweise wurden auch in Tücher eingeschlagenen »Lehmbollen« auf Kopf und Nacken nach oben befördert (s. Bild). Die Grubenwände waren mit Stangenhölzern aus den umliegenden Wäldern verstrebt und gesichert, wobei es auch zwischen Waldbesitzern und Tongräbern wegen großzügig geschlagenen Holzes zu Differenzen gekommen sein soll.

Zur Winterszeit, wenn der Boden gefroren war, aber zwischendurch auch auftaute, war die Arbeit in den Lehmgruben besonders gefährlich. Und so passierte am 15. Januar 1844 ein Unglück, bei dem zwei »Bergleute« — d.h. Hafner, die nach Lehm gruben — und ein Helfer der Rettungsmannschaften den Tod fanden und über das Alfons Mager, der Sohn von Oberlehrer Mager, im Oberkochener Heimatbuch (Seite 120) kurz berichtet.

Die Verunglückten

Einer der Verunglückten war der dreiunddreißigjährige Andreas Kopp, Hafner aus Oberkochen. Er war seit vier Jahren mit Anna Catherine geb. Kolb verheiratet. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, Georg Adam, der später nach Amerika auswanderte, und Maria Susanna, die im Jahre 1865 nach Aalen heiratete. Die Witwe des Verunglückten verheiratete sich im Jahr 1849 mit dem aus Essingen stammenden Hafner Johann Caspar Reiser. Sie starb im September 1858.

Ebenfalls verschüttet wurde Johann Georg Lupp, »lediger Bergmann (in Kost hier)« (so das Totenregister Königsbronn). Er stammte aus Oberdorf, wo sein Vater ebenfalls Bergmann gewesen war. Bei seinem Tode war er 24 Jahre alt.

Johann Ulrich Schäfer, der bei den Rettungsarbeiten umkam, war »lediger Weber aus Oberkochen«. Er war der Sohn des Schuhmachers Johannes Schäfer und seiner Frau Magdalene geb. Hecke. Er starb im Alter von 23 Jahren.

Doppel-Unglück

über den Hergang des Unglücks macht der evangelische Pfarrer von Königsbronn im Sterberegister folgenden Eintrag:

»Kopp und Lupp, welche als Bergleute auf der Tongrube des Zahnberges arbeiteten, wurden am 15. Januar d.J. mittags 2 1/2 Uhr, als sie in einer 6 Schuh (1 über der Sohle gehenden Strecke des 150 Schuh (2 tiefen Schachtes arbeiteten, durch den Schachtbruch plötzlich verschüttete, der in einer Tiefe von 120 Schuh (3 geschah. Durch plötzlich veranstaltete Rettungsversuche glaubte man sie tags darauf zu Tage fördern zu können. Allein ein zweiter Sturz erfolgte. Der Schacht wurde aufs Neue ausgezimmert und man kam am 19. nachmittags 1 Uhr ihnen, die noch Zeichen des Lebens gaben, so nahe, daß man ihre Rettung in einer Stunde bewerkstelligen zu können glaubte. Da erfolgte ein neuer, viel größerer Bruch und riß auch Schäfer, welcher als Retter im Schacht arbeitete, mit hinunter. Am 1. Februar gelangte man durch Niederteufung eines zweiten Schachtes unter lebensgefährlicher Arbeit in die Strecke, wo Kopp gearbeitet hatte, und fand ihn tot bis an den Bauch verschüttet. Schäfer liegt im alten Schacht an dessen unterer Mündung; neben ihm Lupp, beide ganz verschüttet. Die Leichname konnten wegen größter Gefahr für weiteres Leben nicht herausgebracht werden, daher eine Leichenfeier am 6. Februar unter allgemeinster Teilnahme feierlich auf dem Grubenland gehalten wurde«.

1) Ein Längenmaß war damals der sog. Stuttgarter Schuh zu knapp 0,29 Meter. 6 Schuh entsprechen somit 1,72 Meter

2) etwa 43 Meter

3) etwa 34,4 Meter

Aus Artikeln und Nachrichten, die damals im »Oberamts- und Intelligenz-Blatt für Stadt und Bezirk Aalen«, dem »Boten von Aalen«, erschienen sind, wird deutlich, wie groß die Anteilnahme weiter Bevölkerungskreise war, die mit Spenden und Gaben den Hinterbliebenen unter die Arme zu greifen versuchten.

Aufruf zur Hilfe

Mit Datum vom 20. Januar 1844 erschien eine Notiz in der Zeitung, die kurz den Hergang des Unglücks schilderte und dann sagte:

»Einer der Getöteten hinterläßt hier eine Witwe mit zwei kleinen Kindern, der im Beruf umgekommene Retter eine mittellose Mutter nebst drei unversorgten Geschwistern. Zur Annahme etwaiger Gaben des regen Mitleids erbieten sich den 20. Januar 1844: Pfarrer Valet in Oberkochen, Pfarrer Schumann in Königsbronn, Dekan Hartmann in Aalen. Ferner erbietet sich zur Annahme von Beiträgen und deren gewissenhafte Weiterbeförderung an Hrn. Pfarrer Valet Carl Wagner, Buchdrucker.«

Welle der Hilfsbereitschaft

Schon am 29. Januar 1844 konnte Pfarrer Valet »mit Dank und Gottes reicher Vergeltung den edlen Menschenfreunden« den Eingang namhafter Spenden bekanntgeben:

Von Wasseralfingen waren 200 Gulden eingetroffen. »Beamte, Berg- und Hüttenleute, sowie Arbeiter in den mechanischen Werkstätten der königlichen Hüttenwerke« hatten zusammengelegt, der Rest war »im Pfarrdorf Wasseralfingen zusammengekommen. Von Oberkochen und Essingen waren »außer den von den hiesigen Einwohnern unmittelbar an jene Familien übergebene Beiträge« noch über 21 Gulden zu verzeichnen.

Drei weitere Dankadressen am 8., 16. und 26. Februar nennen noch andere Spender aus Aalen, Heumaden, Schechingen und Oberkochen.

Einzelne wohl zu den Verunglückten in persönlicher Beziehung stehende Sammler waren Theologiestudent Schaupp in Tübingen (12 Gulden), Unterlehrer Kopp in Mössingen (4 Gulden), Witwe Valet — wohl die Mutter des Oberkochener Pfarrers — brachte in Ulm über 15 Gulden zusammen und Schulen in Goldburghausen und Freudenstadt trugen 15 Gulden bei. Helfer Lechler in Waiblingen sammelte über 10 Gulden für die Hinterbliebenen.

Aber nicht nur Geldspenden waren zu verzeichnen. Ochsenwirt Braun ließ »der Witwe Kopp 50 Wellen und der Witwe Schäfer 3 Simri Dinkel« zukommen. In der »Carl Wagner’schen Buchdruckerei Aalen« erschien eine »authentisch-geschichtliche Darstellung des Unglücks nebst Beschreibung der am 6. Februar stattgefundenen Leichenfeierlichkeiten und die auf dem Platz des schaudervollen Ereignisses abgehaltene Leichenrede (Preis geheftet 3 Kreuzer). Der Erlös ist nach Abzug der Druckkosten für die Hinterbliebenen der Verunglückten bestimmt«.

Natürlich war die in den Gaben zum Ausdruck kommende Anteilnahme für die Betroffenen ein Trost in ihrem Leid. Wie wichtig aber auch die Linderung finanzieller und materieller Not war, zeigt der von Alfons Mager im Oberkochener Heimatbuch erzählte »Schmerzensausbruch der Mutter eines der Verunglückten«, die bei der Überbringung der Hiobsbotschaft gerufen haben soll: »Wenn mei Soh no seine neue Stiefel ond sei Uhr net aghet hätt, wärs net so arg!«

Im Dunkel der Geschichte

Leider läßt sich auch aus alten Königsbronner Flurkarten, die das Forstamt zur Verfügung stellte, keine Eintragung über die Zahnberger Lehmgrube entnehmen (im Gegensatz zum Ochsenberger Gebiet, über das genaue Kartierungen vorliegen). Somit kann heute die Unglücksstätte nicht lokalisiert werden. Damit breitet sich das Dunkel der Geschichte über die Toten.

Im Zahnberger Revier wurde nicht nur nach Lehm gegraben. Die Königlichen Hüttenwerke Königsbronn ließen dort auch Erze fördern. Im Jahre 1806 soll es 30 Stufenerz- und 85 Bohnerzbergleute gegeben haben. Kein Wunder, daß im Laufe der Jahre aus einzelnen Begebenheiten Sagen und Erzählungen entstanden. Ob nun das Zahnberger Unglück von 1844 oder ein anderes Ereignis die Vorlage zur »Sage vom Bruderzwist« abgegeben hat, ist unklar. Die bei den Rettungsarbeiten geschilderten Schwierigkeiten lassen aber Zusammenhänge vermuten.

Schließen wir unseren Bericht ab mit einer Kurzfassung jener Sage, wie sie Fritz Schneider in seinem Buch »Die Ostalb erzählt« einst aufgeschrieben hat:

Sage vom Bruderzwist

Zwei Zahnberger Bergleute, die Brüder Hans und Georg, waren in Gretel verliebt, ohne es einander einzugestehen. Da das Mädchen Hans bevorzugte und ihm der damaligen Sitte gemäß am Kirchweihsonntag als Zeichen seiner Zuneigung ein buntes Band schenkte, sann Georg auf Rache. Während die Verliebten mit der Dorfjugend zusammen tanzten, stieg Georg in den Stollen ein, sägte Stützen und Balken an und legte auf dem Boden Pulver aus.

Am folgenden Tag forderte Georg während der Arbeit im Stollen vom Bruder, auf Gretel zu verzichten. »Niemals im Leben« war die Antwort des einen, »so stirb mit mir« rief der andere und warf die Grubenlampe in das ausgelegte Pulver. Mit lautem Knall stürzte die Grube zusammen und begrub die beiden Brüder unter den Lehmmassen.

Bei den Rettungsarbeiten stürzte der Stollen ein zweites Mal ein und begrub einen Retter. Das Mädchen aber wanderte jeden Tag zum Unglücksort, um dort zu beten, bis man sie nach einiger Zeit niedergesunken fand, gestorben an gebrochenem Herzen.

Volkmar Schrenk