Eine Ölmühle am Oberkochener Ölweiher wurde, wie im BuG-Bericht Nr. 1 nachzulesen ist, schon im Jahre 1498 erwähnt. Aber erst seit 1845 sind die Eigentümer bekannt. In jenem Jahr übernahm der aus Esslingen zugewanderte Schwertschleifer Friedrich Leitz — Vater des Firmengründers Albert Leitz — die Werkstätte am Ölweiher. Aus Berichten des »Boten von Aalen« (Untertitel: »Oberamts- und Intelligenz-Blatt für Stadt und Bezirk Aalen«) ist es nun gelungen, drei Vorbesitzer zu ermitteln.

Zwei von ihnen trugen denselben Familiennamen Kieninger, ein Name, der, wie Kuno Gold im Oberkochener Heimatbuch berichtet (Seite 360), in der Zeit um 1800 fünfmal in Oberkochen auftrat. Trotz der Namensgleichheit waren die beiden aufeinanderfolgenden Ölmühlenbesitzer Kieninger nicht miteinander verwandt, vielmehr handelte es sich um Schwiegervater und Schwiegersohn.

Franz Joseph Kieninger

Wie Kuno Gold weiter schreibt, waren Träger des Namens Kieninger vielfach als Müller tätig, so u. a. auch auf der nicht mehr vorhandenen Oberen Mühle. Ob der »Mühlknecht und Bürger Franz Joseph Kieninger« auch dazu gehörte, ist ungewiß. Er hatte Maria Ursula Burkhard aus Unterkochen geheiratet und der am 30. März 1754 geborene Stammhalter wurde nach seinem Vater ebenfalls Franz Joseph genannt.

Dieser heiratete im Jahr 1787 eine Tochter des Oberkochener Hafners Johann Hug. Wann Franz Joseph Kieninger d. J. die Ölmühle am Ölweiher übernommen hat, ist dem Familienregister nicht zu entnehmen. Jedoch sind dort die fünf Kinder der Familie aufgeführt, drei Söhne und zwei Töchter. Und die älteste Tochter Barbara Ottilie (geboren am 10. Januar 1791) ward später die Frau ihres Namensvetters Johann Michael Kieninger.

Johann Michael Kieninger

Im Jahre 1785 als Sohn des Rappenmüllers von Ballmertshofen geboren, heiratete Johann Michael im Februar 1816 in die Oberkochener Mühle am Ölweiher ein. Als sein Schwiegervater Franz Joseph im Jahre 1818 gestorben war, übernahm Johann Michael Kieninger den Betrieb. Das Ehepaar hatte 13 Kinder, von denen aber nur vier überlebten.

Im Jahre 1839 fühlte sich der vierundfünfzigjährige Johann Michael Kieninger »wegen kränklicher Umstände« nicht mehr in der Lage, die am »Ölweiher gelegene Säg, Öl- und Gypsmühle« weiterzubetreiben. Deshalb wollte er das Anwesen an den »Meistbietenden aus freier Hand« verkaufen. Interessenten konnten sich am 15. und 22. April sowie am 1. Mai 1839 bei Schultheiß Maier im Gerichtszimmer des Rathauses melden, wozu »eventuelle Liebhaber mit dem Anfügen eingeladen waren, daß sich bei der vorhandenen Wasserkraft auch ein anderes Werk einrichten ließe.«

Gottlob Jakob Dik

Die Ölmühle am Ölweiher war rund 50 Jahre im Besitz der Familie Kieninger gewesen und es fand sich nicht leicht ein Käufer. Erst über ein Jahr später steht im »Boten von Aalen« die Mitteilung über einen Nachfolger. Dieser war kein Ölmüller, sondern ein Schwertschleifer, der nun den Betrieb durch eine Schleiferwerkstätte erweiterte.

Schleifermeister Dik macht am 14. September 1840 »einem verehrlichen Publikum die ergebenste Anzeige, daß er eine Feinschleiferei errichtet hat, und hierdurch in den Stand gesetzt ist, alle in diesem Geschäft vorkommenden Gegenstände, namentlich Schlosserarbeiten, sowie auch Wirtsmesser, Fleischwiegen ect. gut und billig schleifen zu können«.

Gottlob Jakob Dik (der im Familienregister des Pfarramts Dick geschrieben wird), war im April 1840 als »Bürger von Geißlingen« mit Frau und zwei Kindern nach Oberkochen gekommen. Er entstammte einer Schwertschleiferfamilie in Bietigheim, seine Frau war die Tochter des Secklers Johann Georg Kolesch in Biberach.

Obwohl sich Dik für »recht viele geneigte Aufträge bestens empfohlen hatte«, florierte das Geschäft offenbar nicht seinen Vorstellungen entsprechend. So überraschte er die Oberkochener Bürger etwas mehr als zwei Jahre später mit der Nachricht, »der Unterzeichnete ist gesonnen, sein hiesiges Besitztum, bestehend in zwei Gebäuden, nebst geräumiger Wohnung, mit einer neu eingerichteten Schleif, Gyps- und holländischen Ölmühle, welche derzeit mit hinlänglichem Wasser versehen sind, am Donnerstag, den 2. Februar d. J. (1843) aus freier Hand an den Meistbietenden zu verkaufen«.

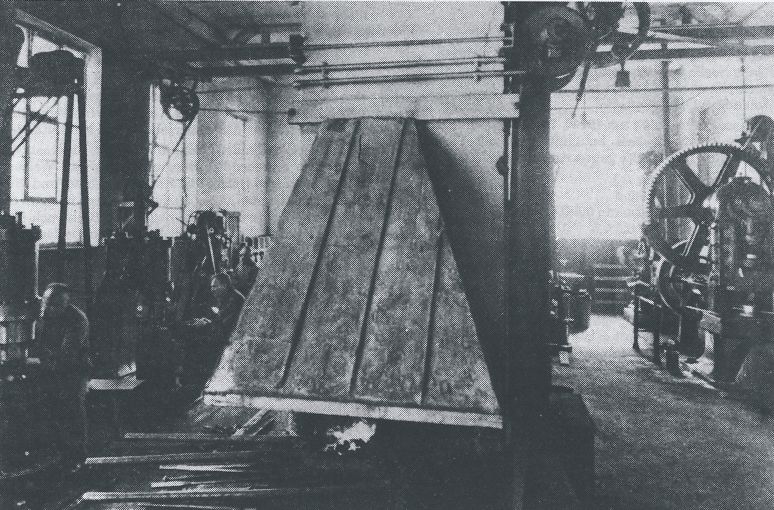

Das Foto »Vom Handwerk zur Industrie« befindet sich ohne nähere Angaben im Foto-Archiv des Heimatvereins. Wer kann dazu Angaben machen?

Zu diesem Entschluß hatte wohl auch der Tod seiner Frau Johanna Friederike im März 1843 beigetragen. Sie hinterließ vier Kinder, die jüngste Tochter war ein halbes Jahr alt.

Andererseits scheint dieser Verkauf nicht ganz aus freien Stücken erfolgt zu sein. Dik hatte sich finanziell übernommen. Denn am 6. April 1843 wird im Zuge einer »Hilfsvollstreckung Diks Liegenschaft« durch den Oberkochener Gemeinderat erneut zum Verkauf ausgeschrieben, nun aber nicht mehr zum freien Verkauf, sondern im »Aufstreich«, d. h. durch Versteigerung.

Der Verkauf war bis Dezember 1843 erfolgt, denn Schultheiß Maier forderte als »Vorstand der Unterpfandsbehörde« am 8. Dezember 1843 öffentlich dazu auf, »alle Gläubiger, die ihre Forderungen bis jetzt noch nicht angemeldet haben, dies binnen 21 Tagen nachzuholen, widrigenfalls sie es sich selbst zuzuschreiben haben, wenn sie bei der Verweisung nicht berücksichtigt werden«.

Schleifermeister Dik gab aber nicht auf. Er zog 1884 nach Wasseralfingen und wollte dort eine neue Existenz gründen. Im Mai dieses Jahres richtete er »im Friedrich Stiewing’schen Etablissement« eine neue Schleiferwerkstatt ein. Aalener Kundschaft versuchte er mit dem Angebot zu gewinnen, »Schleifgegenstände können jederzeit bei Wagnermeister Krauß im Hutmacher Rieger’schen Haus in Aalen aufgegeben und Montag, Mittwoch und Freitag wieder abgeholt werden«. Obwohl sicherlich in jenen Jahren in Oberkochen keine Schwerter mehr zu schleifen waren, empfiehlt sich Dik als »Schwertschleifer, früher in Oberkochen mit dem Bemerken, daß er sich durch gute Arbeit und prompte Bedienung des in ihn gesetzt werdenden Vertrauens würdig zu machen bemühen wird«.

Aber auch schon damals war das Auge des Gesetzes in Form des Königlichen Oberamtsgerichts wachsam und belangte ihn erneut wegen seiner Schulden. Am 5. Juli 1844 erschien in der Aalener Kocherzeitung ein Gläubigeraufruf, da »in der Debit-Sache des Schleifers Jakob Dik von Oberkochen« wenigstens ein Nachlaß-Vergleich zustandegekommen war. Die Aufforderung, »Gläubiger sollen ihre Forderungen bis zum 1. August anmelden, andernfalls sie von gegenwärtiger Masse ausgeschlossen werden«, ist der letzte Hinweis auf Jakob Dik. Er verläßt 1846 Wasseralfingen und damit die Ostalb, wo er kein berufliches Glück gefunden hatte, und zieht in seine Heimat Geislingen, wo sich seine Spur im Sand der Geschichte verliert.

Das Schicksal des Schleifermeisters Dik zeigt, wie risikoreich in der sog. »Gründerzeit« Betriebsgründungen sein konnten, auch für unternehmungslustige Leute wie Jakob Dik, der sicherlich kein schwäbischer »Scherenschleifer« gewesen war.

Nachtrag

1. Zum Foto bei Bericht 149:

Das Rätsel um das Foto »Vom Handwerk zur Industrie« ist gelöst! Von mehreren Seiten kamen freundlicherweise Auskünfte über Personen und Ort: Auf dem Foto sind die Leitz-Mitarbeiter Jakob Jooß (v.li.), Richard Bäuerle (Mitte) und Alfons Fischer (hinten) zu sehen. Sie zeigt die Schmiede des Betriebs vor dem Jahre 1972 (in jenem Jahr wurden dort die ersten automatisch gesteuerten Werkzeugmaschinen aufgestellt). Im Hintergrund des Fotos (re.) sind einzelne Maschinen zu sehen, die an die Transmissionsanlage angeschlossen waren.

Besten Dank für diese ergänzenden Informationen!

Volkmar Schrenk