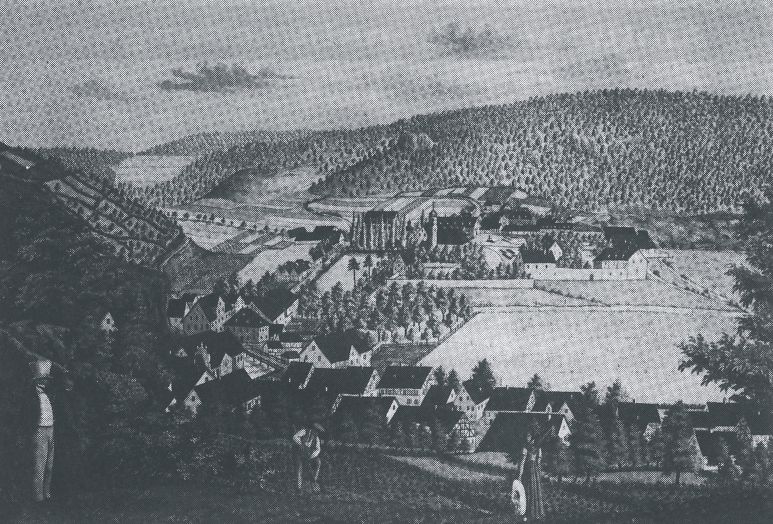

Viele Oberkochener kennen das im Jahr 1847 entstandene Bild von Oberkochen: Es zeigt im Vordergrund einen Bauern mit seinen Tieren, im Mittelteil den Ort mit den beiden Kirchen und dahinter erheben sich bewaldete Hänge. Dieses Bild ist in farblich gut gelungenen Reproduktionen in manchen Oberkochener Häusern vorhanden, auch im Oberkochener Heimatbuch findet sich eine Abbildung (Seite 80) mit einem sehr instruktiven Artikel von Rudolf Heitele über Oberkochen in jenen Jahren. Jedoch, weder der Maler des Bildes ist bekannt, noch der Verbleib des Originals.

Bei unlängst vorgenommenen Erkundigungen in Oberkochen, Königsbronn, Aalen und Gussenstadt kristallisierten sich zum Oberkochenbild und seinem unbekannten Maler nach und nach Begebenheiten heraus, die Einzelteile eines Puzzlespiels zu sein schienen, und Personen stellten sich in diesem Spiel in wichtigen Rollen dar: Pfarrer und Pfarrfrauen, Maler und Missionar, Hüttenwerksdirektor und ‑platzmeister. Aber auch eine Königsbronner Spukgeschichte, vergleichbar der des »Höhlendackels vom Griebigen Stein«, tauchte aus der Vergessenheit auf — und so konnte ein detektivisches Puzzlespiel beginnen.

Kommissar Zufall

Wie öfters bei Detektivgeschichten stand am Beginn »Kommissar Zufall«: Christhard Schrenk war im Stadtarchiv Heilbronn ein Bild in die Hand gekommen, das Neuenstadt an der Linde (Kocher) zeigt. Beim Betrachten des von Carl Friedrich Samuel Roscher (1779 bei Horb/N. geboren) gemalten Bildes drängte sich ihm der Gedanke auf, ob dieses Neuenstädter Bild eine Spur sein könnte, die zum bislang unbekannten Maler »unseres« Oberkochenbildes führen könnte — zugegeben, eine etwas vage Hoffnung.

Jedoch als der Lebenslauf von Roscher ausfindig gemacht werden konnte, war die Überraschung groß: Am 29.7.1790 als Sohn des damaligen Pfarrers von Marschalkenzimmern bei Horb a. N. geboren, kam der junge Rascher 1790 durch Versetzung seines Vaters mit 11 Jahren nach Gussenstadt. Die Mutter von Carl Roscher war eine Amtmannstochter aus Hohenhaslach.

Familie Roscher

Von den 15 Kindern der Pfarrersfamilie starben zehn in jungen Jahren. Ein Sohn war »seit dem russischen Feldzug vermißt«. Carl Friedrich Samuel, der älteste Sohn, wandte sich dem Gold- und Silberschmiedhandwerk zu. Er arbeitete zunächst als Meister in Augsburg (laut Verzeichnis »Kunst der Augsburger Goldschmiede«), wo er auch heiratete und sich außerdem als Maler betätigte. Infolge der Befreiungs- und Revolutionskriege jener Jahre konnte sich Roscher mit seiner jungen Familie durch sein Handwerk kaum über Wasser halten. Er kehrte deshalb mit Frau und sechs Kindern nach Württemberg zurück und fand im Gussenstädter Pfarrhaus Unterschlupf.

Vater Roscher war ein guter Pfarrer und Seelsorger (ein vom Sohn gemaltes Ölporträt des Vaters ziert heute noch die Amtsstube des Pfarrers von Gussenstadt) und auch Familienvater, der »vier Söhne gegen Lehrgeld Professionen lernen« ließ. Er war bis zu seinem 81. Lebensjahr als Pfarrer tätig, ein Pfarrer »vom alten Schlag«, der auch noch Landwirtschaft betrieb und zwei Kühe besaß. Als Pfarrer Roscher im Alter von 82 Jahren starb, beantragte seine Frau die Erhöhung der Witwenbezüge, da sie die Familie ihres Sohnes Carl zu unterhalten habe. Da im Pfarrhaus zudem noch ein Vikar zu versorgen war, »dem mit der Kost gewöhnlich auch Wein« zustand, war wohl öfters Schmalhans Küchenmeister. Deshalb mußte sich der »unschuldig verarmte Bijoutier« (Goldschmied) nach einer eigenen Existenzgrundlage umsehen. Er fand sie beim Hüttenwerk Königsbronn, wo auch sein jüngerer Bruder Wilhelm arbeitete. Carl Koscher wurde zunächst Buchhalter in Königsbronn und verdiente ab 1853 den Lebensunterhalt für Frau und acht Kinder als Platzmeister der Hüttenwerke in Itzelberg. Dort arbeitete er auch als Maler. Bilder von Ulm, Heidenheim, Giengen, Itzelberg, Königsbronn sind u. a. bekannt. Was spricht dagegen, daß Roscher nicht auch in Oberkochen als Maler tätig war?

Lassen wir diese Frage zunächst unbeantwortet und wenden wir uns Pfarrer Steinhofer zu, der um das Jahr 1820 in eine Königsbronner Spukgeschichte verwickelt war.

Die Erzählung darüber findet sich im Jahre 1930 im »Spion von Aalen«:

»Auf der Burg Herwartstein bei Königsbronn lebte einst die Gräfin Anna von Helfenstein, die das Volk die »Schlüsselbergerin« nannte. Sie tat zu Lebzeiten viel Gutes und machte vor ihrem Tode eine Stiftung mit der Auflage, jeweils am Tage des heiligen Veit (15. Juni) Brot und Geld unter die Armen zu verteilen. Dafür sollte der jeweilige Ortspfarrer sorgen. Falls dieser die Austeilung vergessen und unterlassen sollte, würde sie, so hatte die Gräfin gedroht, selbst erscheinen und den Pfarrer durch Glockenläuten an seine Pflicht erinnern«.

Im Jahre 1819 war ein neuer Pfarrer nach Königsbronn gekommen: Johann August Steinhofer, im 30. Lebensjahr stehend und noch »unbeweibt«. Ob er die Königsbronner Sitten und Bräuche noch nicht genau kannte, oder ob er den Veitstag ganz einfach »verschwitzt« hatte, läßt sich heute nicht mehr sagen. Denn es passierte, was ein Heimatdichter so schildert:

»Wer zieht das Glöcklein vor dem Fenster?

Das Glöcklein schellt mit voller Macht;

Wer weilt zur Stunde der Gespenster

In tiefer, stiller Mitternacht

Noch unten an des Pfarrers Schwelle?«

Ja, die Schlüsselbergerin war es, sie klirrte mit ihren Schlüsseln und zog an der Glocke — da fiel dem Pfarrer siedendheiß sein Versäumnis ein, und am nächsten Morgen holte er doppelt nach, was am Tage zuvor vergessen worden war.

Pfarrer Hornberger in Oberkochen

Machen wir nun nochmals einen Sprung und gehen zur evangelischen Pfarrwohnung in Oberkochen, die sich in der alten Kirche direkt über dem Gottesdienstraum befindet. Dort amtiert seit 1827 Pfarrer Johann Christian Hornberger, zu jener Zeit noch nicht verheiratet. Über ihn ist in letzter Zeit einiges veröffentlicht worden (BuG-Bericht Nr. 127, und C. Schrenk: »400 Jahre evangelische Kirchengemeinde Oberkochen«), so daß ein weiterer Kommentar hier unterbleiben kann. Nur soviel sei noch erwähnt: Pfarrer Hornberger war nach Oberkochen Pfarrer in Ostelsheim und später in Öschelbronn, wo er 1867 starb, worauf seine Frau nach Kirchheim/T. zog — und diese Pfarrfrau ist (wohl ohne davon auch nur die blasseste Ahnung gehabt zu haben) Schlüsselfigur des Oberkochener Maler-Puzzles.

Puzzlespiel

Damit sind nun die Hauptakteure unseres Spiels vorgestellt. Beginnen wir beim Zusammenfügen mit dem Königsbronner Pfarrer Steinhofer, den die »Schlüsselbergerin« an seine Pflichten den Armen gegenüber ermahnt hatte. Er heiratete 1821 Charlotte Friderike Weiß, die Tochter eines Heidenheimer Posthalters. In den Jahren 1823 und 1824 wurden den Pfarrleuten zwei Töchter geboren, die später Missionarsfrauen wurden. Leider konnte Pfarrer Steinhofer sich nicht allzulange des Familienglücks erfreuen, denn er starb am 4. November 1824.

Dadurch jedoch war Frau Steinhofer in dreifacher Weise wichtigstes Bindeglied unseres Puzzlespiels:

- Die »gewesene Frau des weiland Pfarrers zu Königsbronn« (so das Familienregister) wurde am 4. April 1828 in zweiter Ehe die Frau des Oberkochener Pfarrers Johann Christian Hornberger. Ältester Sohn aus dieser Ehe war der 1831 geborene Christian Hornberger. Dieser wurde später Missionar im Dienste der Norddeutschen Mission Bremen. Er betätigte sich auch als Forschungsreisender und Fotograf in Westafrika. In der Beschreibung des Königreiches Württemberg vom Jahr 1906 ist er als berühmter Oberkochener verzeichnet (vgl. BuG-Berichte Nr. 5 und Nr. 127).

- Der oben schon genannte Bruder des Malers Carl Roscher, der »königliche Hüttenschreiberamtsverweser Herr Wilhelm Roscher«, den Frau Hornberger noch aus ihrer Königsbronner Zeit kannte, wurde am 4. November 1831 bei der Taufe von Christian Hornberger dessen Taufpate. Seine Frau Friederike Roscher ist an vierter Stelle der Patenliste verzeichnet.

- Durch diese familiäre Verbindung wurden auch Kontakte geknüpft zu Johann Christoph Friedrich Roscher, dem Neffen des Patenonkels von Christian Hornberger und Sohn des Malers Carl Roscher. Dieser war zuerst Hüttenassistent in Schussenried und wird 1842 als einer der drei Direktoren der Eisenhütte Unterkochen genannt (»Bote von Aalen«, Oberamts- und Intelligenzblatt für Stadt und Bezirk Aalen am 20.10.1842). Er starb am 23. August 1849 in Unterkochen.

Malte Carl Roscher 1847 in Oberkochen?

Eingangs war gefragt worden, was dagegen spreche, daß Carl Roscher in Oberkochen gemalt habe. Nun fragen wir umgekehrt: Was spricht dafür?

Sollte angesichts der aufgezeigten Zusammenhänge die Annahme, der Malerbruder des Patenonkels von Christian Hornberger sei auch nach Oberkochen gekommen und habe das lieblich gelegene Dorf am oberen Kocher als Vorlage für ein Bild schätzen gelernt, gänzlich abwegig sein?

Da Pfarrer Hornberger 1834 von Oberkochen wegzog, hatte Carl Roscher zunächst wohl keine Veranlassung mehr, nach Oberkochen zu kommen. Könnte er aber nicht 1847 auf dem Weg zu seinem damals in Unterkochen lebenden Sohn am Rodsteinhang eine kleine Verschnaufpause eingelegt, sein Skizzenbuch herausgezogen und die wichtigsten Grundzüge der Ansicht von Oberkochen festgehalten haben, um das Bild später auszuführen? Dafür würde auch sprechen, daß die Gebäude gegen den linken und rechten Rand des Bildes zu sehr schematisch gezeichnet sind (gab es 1847 an der äußersten Unterkochener Straße schon so viele Häuser?)

Fragezeichen

Der Roscher-Experte Wilhelm Schneider aus Tübingen, der über das Oberkochenbild befragt wurde, hält es »für ein überarbeitetes Original von Roscher«. Herr Bantel, der sich auch eingehend mit dem Problem befaßte, meint gewisse Hinweise auf Roschers Autorenschaft feststellen zu können, konstatiert aber auch gravierende Abweichungen in der Maltechnik. Leider ist das Original des Oberkochenbildes zur Zeit nicht auffindbar, weshalb kunstkritische Beurteilungen nur bedingt möglich sind.

Was bleibt

Selbst wenn die Spur »Roscher« uns bezüglich des Oberkochenbildes auf Abwege geführt haben sollte, lernten wir durch unsere Nachforschungen einen Mann kennen, den Wilhelm Schneider in der Gussenstadter Ortsgeschichte als einen »der liebenswürdigsten und feinsinnigsten Maler unserer Heimat« bezeichnete, dessen Bilder teilweise auch im Königsbronner Torbogenmuseum zu sehen sind (ein Besuch dort lohnt sich sowieso; vergl. den Bericht des HVO in BuG 1991, Seite 448).

Um Carl Roscher auch hier vorzustellen, ist diesem Bericht ein Bild von ihm beigegeben. Es stammt aus dem Jahr 1824 und zeigt das Kloster Königsbronn, wie es im Jahre 1559 errichtet worden war. Die Abbildung ist dem Buch »Königsbronn, wie’s damals war« mit freundlicher Genehmigung des Verfassers Karl Burr, Bürgermeister i. R., entnommen.

PS: Wer kann uns das Original des Oberkochenbildes zur genaueren Begutachtung zukommen lassen?

Volkmar Schrenk

Nachtrag zum Bericht Nr. 144

Im Zusammenhang mit dem Bericht, der sich mit dem eventuellen Maler des Oberkochenbildes von 1847 beschäftigt, war u.a. auch die Rede davon gewesen, daß der evangelische Pfarrer in Königsbronn jeweils am Tag des heiligen Veit Brot und Geld an die Armen zu verteilen hatte. Forstrat Christoph Schurr hat uns nun darauf aufmerksam gemacht, daß ein »Veitsopfer« auch in Oberkochen üblich war. Er schreibt:

»Veitsalmosen wurden vom Kloster Königsbronn alljährlich den Armen des evangelischen Ortsteils von Oberkochen gegeben, und zwar 6 fl. in Geld und 1 Scheffel, 4 Simri Dinkel *). Der Stifter ist unbekannt (vielleicht auch in Oberkochen die Gräfin Anna von Helfenstein?). Das Veitsalmosen wurde ursprünglich am Veitstag (15. Juni), später aber im darauffolgenden Winter ausgegeben. Es wurde 1822 durch einen Vertrag zwischen dem Kameralamt Unterkochen (als Vertreter des württembergischen Staates) und dem Stiftungsrat in Oberkochen, dem Ortspfarrer Stettner, Schultheiß Scheerer, sowie die evangelischen Bürger Schumacher, Burr, Roschmann und Honold angehörten, abgelöst. Die Ablösesumme betrug 120 fl. 10 x, die in Geld angelegt werden sollten.«

*: fl. ist die Abkürzung für (florentiner) Gulden, x bedeutet Kreuzer, wobei 1 fl. = 60 x galt. Ein Scheffel waren 8 Simri, ein Simri faßte ab 1870 etwa 20 bis 25 Liter.

Nach den Protokollen des Kirchenkonvents behandelte dieser den Ablösevertrag erstmals am 21. Juni 1821 und beschloß am 29. Mai 1822, »da es eine Armensache sei«, beim K. Kameralamt um Erhöhung der Summe zu bitten. Da das Kameralamt darauf nicht einging, wurde am 13. November 1822 beschlossen, daß »eine Ratifikation des Vertrags nicht eingeholt werden könne und daß man darauf beharre, die Stiftung auch fernerhin jährlich auszubezahlen«.

Streitpunkt war die Frage der Umrechnung der Fruchtmengen in Geld. Da gab es aus dem Jahr 1818 eine Verordnung, nach der 5 fl. pro Scheffel berechnet wurden, eine neuere vom 23. Juni 1821 — also zwei Tage nach der ersten Behandlung der Angelegenheit erlassen — sah nur noch 4 fl. vor. Da die Angelegenheit auf die lange Bank geschoben worden war, schlugen die Oberkochener dem Kameralamt am 5. März 1823 einen Kompromiß vor: Die »strittige Summe von 30 fl. soll halbiert werden«. Da dieser Vorschlag bei der vorgesetzten Behörde auf taube Ohren stieß, beschloß man am 11. März 1823 zähneknirschend »den Kontrakt zu unterschreiben, nach welchen der Scheffel Dinkel mit 4 fl. abgelöst wird«, eine Regelung, zu deren Annahme die Oberkochener einer Notiz vom 18. März 1823 zufolge nur »durch die Noth gedrungen« worden waren.

Am 29. Juni 1823 wurde »zum erstenmal, seitdem das Veits-Stift mit 120 fl. abgelöst worden war, vom Zins des Kapitals« 6 fl. an 12 Bedürftige Beträgen zwischen 22 und 44 Kreuzern ausbezahlt.

Volkmar Schrenk