Kein »rundes Jahr«, kein Jubiläumsjahr, ein ganz normales Jahr also, dieses Jahr 1898, zwei Jahre vor der Jahrhundertwende? Keineswegs, denn am 8. März jenes Jahres wurde die alte Oberkochener barockisierte Kirche abgerissen, um einem Neubau Platz zu machen. Nur der Turm blieb stehen. Darüber wurde schon verschiedentlich berichtet (Oberkochener Heimatbuch S. 40 u. f., HVO-Bericht Nr. 35 und Nr. 72). Nun sind aber einige neue Aspekte aufgetaucht: Zusammen mit einem erst vor einiger Zeit wiederentdeckten berühmten Oberkochener — Anton Balluff, Königlicher Hofopern- und Kammersänger in Stuttgart — wird, bislang wenig beachtet, der Oberkochener Lehrer Schneider ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, da sich beide um die Finanzierung des Neubaus verdient gemacht hatten.

Der Anlaß war ein Wohltätigkeitskonzert zugunsten des Kirchbaus, das am 2. Oktober 1898 im Spritzenhaussaal in Aalen stattfand (in Oberkochen war kein Saal entsprechender Größe vorhanden). Stargast und Publikumsmagnet — die Besucher kamen sogar aus Gmünd und Ellwangen — war Anton Balluff, 1. Heldentenor der Stuttgarter Oper. Zur Einstimmung auf dieses Konzert und um den Bezug zu Oberkochen und den genannten Zweck herzustellen, verfaßt Lehrer Schneider ein Gedicht, das er selbst vortrug:

Prolog

»Seid mir gegrüßt in diesen festlichen Hallen,

Wo oft des Sanges Melodien erschallen,

Gegrüßt seid, edle Männer, holde Frauen,

Was euch hier eint, ist nicht eitel Schauen:

Ein edles Werk es ist, ihr schaffet freundlich gern

So manchen Baustein her zu einem Haus des Herrn.

O hört’s ihr alle, die ihr nun hier weilet:

Aus Stuttgart ist herbei geeilet

Des Sanges Meister, und zu seiner Stimme Klang

Tönt einer Nachtigall herrlicher Sang,

Des Liederkranzes ernstfreudige volle Chöre,

Der Bergkapelle Rauschen Gott zur Ehre.

Dort wo in breiten Berges Kessel

Die Quelle sprengt der Felsen Fessel,

Enteilend tatenlosem Träumen

Sich überstürzt in brausend Schäumen

Des Kochers Wasser klar und hell,

Wo herrscht in hoher Berge Schar

Der Volkmarsberg, jetzt turmgekrönt,

Wo Rotsteins Kreuz die Höh’ verschönt,

Wo leicht in seinen Silberstreifen

Durchs Tal geschwätz’ge Wellen schweifen

Und so umsäumt von des Waldes Grün

Im Wiesengrund Floras Kinder blühn,

Dort streckt sich ein freundlich schöner Flecken

Am Fuße waldbegrenzter Berge Recken:

Oberkochen — wie soll ich den Ort sonst nennen?

Unter diesem Namen ihr all’ müßt ihn kennen.

Dort stand in des Dorfes beherrschender Mitten,

Von der Veste »Kirchhofsmauer« wohl umstritten,

Die katholische Kirche altersgrau,

Der frommen Ahnen ehrwürdiger Bau.

Acht der Jahrhundert’ schauten auf den Ort,

Acht der Jahrhundert’ hörten hier Gottes Wort,

Viel Tausende gingen getröst, belehrt,

Viel Tausend’ hier wurden versöhnt bekehrt.

Aber ach! zu schwach sind geworden des Baues Glieder:

Drum legte zur Ruh man sachte ihn nieder,

Als morscher Leib ward er versenket ins Grab,

Hört welch ein Begräbnis man jüngst ihm gab:

Nach stürmischen, rauhen Wintertagen,

Als Frühling schon wollte Einzug wagen,

Da stellte zum Abbruch des Kirchleins klein

Am achten März bei Sonnenschein

Die ganze Gemeind’ sich ein;

Alt, jung, groß, klein,

Bot freudig Zeit und Kraft.

Die muntre Jugend schafft

Der Orgel Pfeifen in sicheren Hort,

An wohlverschlossnen geheimen Ort

Und kann — wer möcht’s verargen — nicht unterlassen,

In seltsamen Klängen sie tönen lassen

Auf breiten Wegen und auch in engen Gassen.

Wohl wäre, ihr munteren Musikanten,

Euch losen Schelmen, euch wohlbekannten,

Ein anderes Rohr wohl angemessen

Als Denkmal auf dem Leib gesessen.

Aber da ihr gewühlet dem Maulwurf gleich

Im morschen Boden, im Staub-Bereich,

Und freudig abgabet, was ihr gefunden,

So seiet nun auch von Strafe entbunden …

Unter des rüstigen Pfarrherrn kräftiger Leitung

Verschwanden Altäre, der Wände Verkleidung.

Und Kanzel und Taufstein hinaus sie schafften,

Und alle die Sachen zusammen sie rafften,

Das Dach, die Ziegel, der Jahrhundert Zeugen,

Der Mauern kraftstrotzende Quader sich beugen.

Und wieder in den Staub der Erden sie sinken,

Mög’ fröhliches Ostern bald ihnen winken.

Verödet und einsam steht nun der Ort,

Wo so lang ward verkündet des Herren Wort.

Der Turm nur, ein mächtig Fingerzeichen

Ragt aufwärts und ruft: Laßt die Händ’ uns reichen,

Frisch auf! ans Werk und nicht verzaget,

Nicht stille steht und tatlos klaget,

Ein würdig Gotteshaus muß erstehen!

Widersteht nicht des höheren Geistes Weh’n!

Die Verjährungskirche liegt tot darnieder,

Ein neues Jahrhundert doch schaue wieder

Die neue Kirche hoch und hehr,

Erbaut zu des Allerhöchsten Ehr,

Dem Preis sei und Dank für alle Zeit

Von nun an bis in Ewigkeit.

Und Dank auch euch allen, die ihr bereit

Der guten Sache das Lied geweiht,

Dank, Euch, den Vätern dieser Stadt!

Dank jedem, der heute geholfen hat,

Daß Segen uns bringt die jetzige Stunde.

O zeiget auch ferner die Hand dem Bunde,

Der emsig schaffet und stetig sich müht,

Daß neues Leben aus den Ruinen erblüht,

Daß in Oberkochen eine Kirch’ ersteht,

Gottes Odem in neuen Räumen weht!«

Nun noch einige Anmerkungen:

1. Der im Prolog angesprochene »rüstige Pfarrherr« war der Oberkochener Ehrenbürger, Pfarrer Bucher (s. BuG vom 25.1.1991), der durch »unermüdliche Bettelpredigten und Bettelreisen und auch durch eine unglaubliche Motivierung der eigenen Pfarrgemeinde« (so R. Heitele im Oberkochener Heimatbuch S. 54) die Finanzierung des Neubaus betrieben hat. Aus dem zweitletzten Absatz des Prologs könnte gefolgert werden, die am 8. März 1898 abgebrochene Kirche sei »Verjährungskirche« genannt worden. Nein, der Volksmund »verpaßte« diesen Namen der neu zu bauenden Kirche noch vor deren feierlicher Grundsteinlegung am 11. September 1899.

Die Oberkochener besaßen schon immer eine Ader für Phantasienamen (nannten sie doch vor einigen Jahrzehnten einen nicht fertig werden wollenden Bau »Beethovenhalle« nach der »Unvollendeten«, die aber bekanntlich von Schubert stammt). Als vor hundert Jahren die Finanzierung für den Kirchbau geplant wurde, war man der Meinung, das Königreich Württemberg müsse als Rechtsnachfolger der Propstei Ellwangen die Baulast übernehmen. Der Staat lehnte das vorgebrachte Ansinnen ab mit der Begründung, der Anspruch hätte schon 40 Jahre früher angemeldet werden müssen, er sei nun verjährt. Der darüber angestrengte Prozeß ging bis vor das Reichsgericht in Leipzig, das aber 1897 die Verjährungstheorie für rechtens befand und das Oberkochener Begehren endgültig ablehnte. Insofern hat Lehrer Schneider im Prolog recht: »Die (neue) Verjährungskirche lag tot darnieder« und es war nun an den Oberkochenern, mit Eigeninitiativen Ersatzgeldquellen zu erschließen. Dazu zählte auch das Balluff-Konzert, dessen »pecunierer Erfolg in 419 M. Einnahmen« bestand.

2. Über Anton Michael Bruno Balluff soll in nächster Zeit gesondert berichtet werden, deshalb hier nur ein »Kurz-Stenogramm« seines Lebens. Sohn des Oberkochener Schulmeisters Balluff (Mitbegründer des katholischen Kirchenchors). Zum Lehrer ausgebildet, aber in seiner Militärzeit zur Musik kommend, ging Balluff an das Hoftheater, wo er sich vom kleinen Chorsänger zum gefeierten Heldentenor emporarbeitete und 1894 bei seinem 25jährigen Sängerjubiläum in Stuttgart groß gefeiert wurde. Er starb 1924.

3. Lehrer Schneider wurde 1891 als Nachfolger von Lehrer Gutmann nach Oberkochen ernannt. Da sein Vorgänger Gutmann ein ebenso erfolgreicher Lehrer wie auch Musiker und Künstler gewesen war (s. BuG-Bericht Nr. 135), war es für ihn nicht leicht, in dessen Fußstapfen zu treten. Bei der Leitung des Kirchenchors scheint er keine so glückliche Hand gehabt zu haben. Die Festschrift des katholischen Kirchenchors berichtet (1977) über Differenzen, die den damaligen Pfarrer Breitenbach — bekanntlich Ehrenbürger der Gemeinde Oberkochen — veranlaßten, »von der Kanzel herab den Kirchenchor als aufgelöst« zu erklären. Vielleicht aber waren die Unstimmigkeiten doch nicht so gravierend, denn der Kirchenchor existierte fröhlich weiter und, wie der Prolog zeigt, auch Lehrer Schneider engagierte sich weiter für die Kirche, vor allem für den Kirchenneubau.

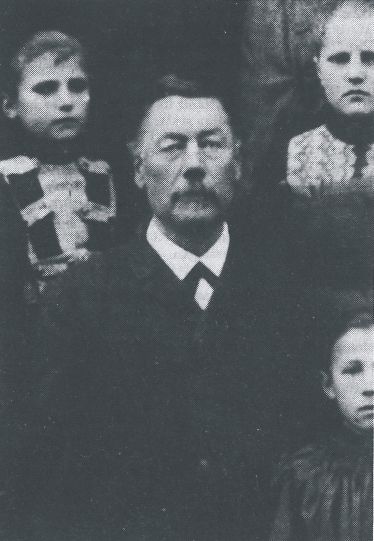

Das Foto ist ein Ausschnitt aus der Gruppenaufnahme der katholischen Schule aus dem Jahr 1898, die — aus der Sammlung von Kuno Gold stammend — auch in der Ausstellung »Bekannte und unbekannte Gesichter Oberkochens« zu sehen war. Das Bild zeigt Lehrer Schneider inmitten seiner Schülerinnen und Schüler. Sehr wahrscheinlich sind auch einige darunter, die an dem harmlosen Streich beteiligt waren, den der Prolog anspricht: Die Jugend mußte vor dem Abbruch der Kirche die Pfeifen der alten Orgel aus der Kirche abtransportieren und hat dabei offenbar den Oberkochenern mit seltsamen Tönen einen ungewohnten Marsch geblasen. Die Namen der Schülerinnen sind: o. 1: Maria Weber geb. 1886, später verh. Götz; o. r.: Maria Danner geb. 1884, Vater war Stationsvorsteher; u. r.: Viktoria Fischer geb. 1885, später verh. mit Karl Gold, Schmidjörgle;

PS: Eigenartigerweise wird nie der Vorname von Lehrer Schneider genannt. Wer kennt ihn?

Volkmar Schrenk