Anläßlich der Tiefbauarbeiten im Rahmen der Maßnahmen, die 1989 und in diesem Jahr in der Aalener und in der Heidenheimerstraße durchgeführt wurden, wurde im letzten Jahr beim Lindenbrunnen das Fragment einer sogenannten »Deichel« freigelegt, die zu einer alten Oberkochener Holzrohr-Wasserleitung gehörte. Das Bruchstück, Nadelholz, weist einen mittleren Durchmesser von 24 cm auf, ist 110 cm lang (ursprüngliche Gesamtlänge mehr als 200 cm) und ist mit einer nicht exakt zentrisch ausgefallenen Kernbohrung mit einem Durchmesser von 6,5 cm versehen.

Bislang war nicht bekannt, daß es in Oberkochen ein Holzrohr-Wasserleitungssystem gegeben hat. Der örtliche Bauleiter, Herr Schmauder, dem wir den Fund verdanken, sagte seinerzeit zu, eventuelle weitere Funde umgehend zu melden, damit sie »in situ«, das heißt, »an Ort und Stelle« untersucht werden können, — leider kam nichts dergleichen mehr zum Vorschein. Dem Vernehmen nach sind jedoch einige dieser Rohre mit dem Aushub abgefahren worden und auf Nimmerwiedersehn verschwunden.

Umso wichtiger ist das geborgene Stück für die Oberkochener Geschichte. Die Altersbestimmung des Fundes gestaltet sich schwerer als zunächst angenommen. Fest steht, daß schon die Römer Holzstämme mit Bohrern, die später »Deichelbohrer« genannt wurden, und die im 19. Jahrhundert auch von den Oberkochener Bohrermachern hergestellt wurden, der Länge nach durchbohrt und Holzrohr-Wasserleitungen verlegt und benutzt haben. Solche Holzdeicheln aus römischer Zeit befinden sich im Aachener Museum und sind, bis auf den Erhaltungsgrad, dem Oberkochener Stück nicht unähnlich. Allerding kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden, daß unser Fund in diese Zeit datiert. Das einzige bislang nachgewiesene Bauwerk dieser Zeit, der »Römerkeller« befindet sich außerhalb Etters im Weilfeld. Herr Dipl. Ing. Lamberth, Ludwigshöhe, der über ein großes Wissen über den historischen Wasserleitungsbau besitzt, war als Vorsitzender der Frontinus-Gesellschaft so freundlich, uns ein datiertes Bildbeispiel von Holzdeicheln zur Verfügung zu stellen.

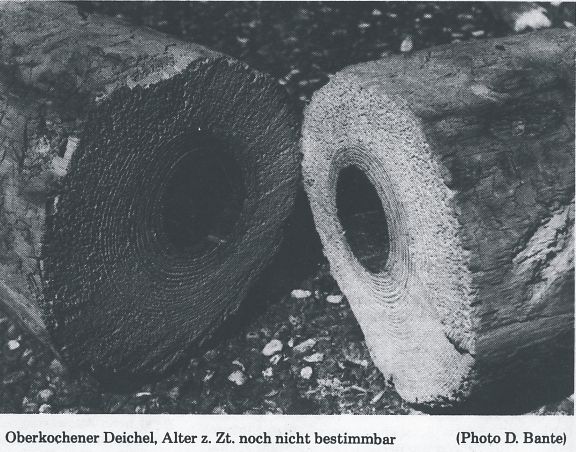

Das Bild oben zeigt Holzdeicheln aus Udenheim (Rheinhessen) aus dem frühen 16. Jahrhundert. Das vorderste der 3 Bruchstücke gleicht unserem Beispiel auffallend, — was jedoch nicht Beweis dafür ist, daß unser Stück tatsächlich aus dieser Zeit stammt. Wahrscheinlich ist es jünger.

Das Bild unten zeigt das Oberkochener Deichelstück, das zum Zwecke einer möglichen dendrochronologischen Altersbestimmung in der Mitte aufgesägt wurde. Als wissenschaftliche Stelle, die solche Untersuchungen durchführt, wurde uns von Herrn Lamberth das Rheinische Landesmuseum in Trier benannt. Leider weist unser Bruchstück nicht die notwendigen Voraussetzungen für eine Altersbestimmung auf. Das Rheinische Landesmuseum teilt uns mit: »Wir haben uns Ihr Foto von der dendrochronologisch zu bestimmenden Wasserleitung angesehen und dabei festgestellt, daß eine Jahrringanalyse hier wohl kaum Aussicht auf Erfolg haben wird. Wie Sie bereits anmerkten besteht die Wasserleitung aus Nadelholz — ob Fichte, Tanne oder Kiefer läßt sich anhand des Fotos natürlich nicht bestimmen. — Auf dem Foto lassen sich nur knapp 40 Jahresringe feststellen. Für die erfolgreiche Datierung sind jedoch bei einer Einzelprobe mindestens 70 bis 100 Ringe notwendig. Die Wasserleitung erfüllt damit leider nicht die Voraussetzung für eine dendrochronologische Auswertung.«

Es bleibt also nur zu hoffen, daß bei weiteren Arbeiten irgendwann einmal vielleicht doch noch eine Holzdeichel gefunden wird, oder mehrere, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.

Mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Herrn Dipl. Ing. Lamberth, drucken wir heute den Ausschnitt aus einem von ihm für die Fachzeitschrift der Frontinus-Gesellschaft Heft 10, 1987, der Frontinus Schriftenreihe verfaßten Beitrag zur Geschichte der Holzrohre ab.

Die mittelalterlichen Rohrnetze wurden zum überwiegenden Teil aus Holzrohren hergestellt. Je nach Vorkommen wurde Fichte Tanne, Kiefer und Eiche verwendet, wobei man Eiche wegen dem schwierigen Bohren und dem hohen Gewicht nur für bestimmte Leitungen aussuchte. Nadelhölzer wurden wegen ihren Harzgehaltes bevorzugt.

Die vorgeschriebene Länge für eine Holzdeichel betrug 3,50 m. Das im Wald ausgesuchte Holz wurde nach der Entastung und Entrindung entweder senkrecht stehend oder im Wasser liegend gelagert. Wo der Transport über Wasserwege möglich war, wurde es geflößt, um durch Auslaugen organischer Stoffe die Nutzungsdauer des Holzes zu erhöhen.

Es gab bereits eine gewisse Normung sowohl der Außen- als auch der Innendurchmesser:

Nennweite, Außendurchmesser der schwächsten Stelle:

Einzöller, 25 mm, 150 mm

Zweizöller, 50 mm, 200 mm

Dreizöller, 75 mm, 250 mm

Vierzöller, 100 mm, 300 mm

Gebohrt wurden die Deichel zunächst von Hand mittels Löffelbohrern mit einem 4 m langen Gestänge. Dies war eine sehr anstrengende und zeitraubende Arbeit, deshalb dauerte es nicht lange, bis die ersten Maschinen entwickelt wurden. So konstruierte 1430 der Nürnberger Stadtbaumeister Endres Tücher die erste Horizontalbohrmaschine. Mit dieser Maschine konnten täglich fünfzehn 6 m lange Rohre gebohrt werden.

Bereits ein Jahr später hat ein Joseph aus Ulm eine Vertikalbohrmaschine gebaut. Der Stamm wurde in eine Zange aus Holzbalken geklemmt. Der Bohrer war an einem Schaufelrad befestigt, das von vorbeifließendem Wasser getrieben wurde. Schließlich wurde im 17. Jahrhundert eine verbesserte Horizontalbohrmaschine entwickelt. Auf einen Schlitten gespannt, konnte der Holzstamm zum Bohren vorgedrückt und zum Entleeren der Späne zurückgezogen werden.

Die Verbindung der Deichel erfolgte auf verschiedene Weise. Die natürliche Verbindung bestand aus einem angefrästen Konus oder zylindrischen Zapfen und der entsprechenden Vertiefung am anderen Ende des Rohres. Da diese verjüngten Zapfen sehr schnell abfaulten, ging man später dazu über, als Verbindungsstücke geschmiedete Ringe aus Flacheisen zu verwenden. Diese Ringe hatten in der Mitte einen Wulst und wurden in ein Rohr bis zum Wulst geschlagen, dann wurde das nächste Rohr angesetzt und von der anderen Seite bis zum Wulst vorgetrieben. Übergangsstücke von Holzdeicheln auf Tonrohre oder gar Stahlrohre wurden von Hand gefertigt, wobei das Tonrohr in eine Vertiefung der Deichel eingeschoben werden mußte. Es gab auch Rohrabzweige, bei denen das abgehende Rohr mit dem durchlaufenden Rohr verzapft wurde. Die Nutzungsdauer der Holzrohrleitungen wird sehr unterschiedlich beurteilt. Während viele Leitungen nur eine Nutzungsdauer von 15 Jahren erreicht haben sollen, gab es auch Leitungen, die 100 Jahre und mehr in Betrieb waren. Ausschlaggebend waren damals wie heute die Sorgfalt bei der Verlegung und die umgebende Bodenart. Eine große Zahl Deicheln wurde für Instandsetzungsarbeiten auf Lager gehalten. Sie schwammen in sogenannten »Teichelgräben«. Von Nachteil war, daß sich die Deichel höchstens für Drücke bis 1,5 bar eigneten. Die Wasserverluste waren infolge der angewandten Verbindungen sehr hoch. Wasser aus Holzrohren hat muffig und erdig geschmeckt. Trotzdem diente die Holzdeichel über Jahrhunderte hinweg als in Deutschland meist verwendetes Wasserleitungsrohr. Hierfür waren ausschließlich wirtschaftliche Gründe maßgebend.

Die Oberkochener Deichel war, nach obigen Maßangaben, ein Dreizöller. (1 Zoll = 2,615 cm) bei einem Außendurchmesser von ca. 25 cm. Die geringe Differenz entsteht durch Schwund.

Im nächsten Beitrag veröffentlichen wir eine sehr interessante Zuschrift: Herr Alfons Grupp konnte das Rätsel um die Personengruppe vor der Holzhütte auf dem Volkmarsberg lösen (Bericht 119 v. 28.9.90.) Außerdem verdanken wir Herrn Grupp eine Liste der ihm bekannten Brunnenstellen im alten Oberkochen, — ein Beitrag, der den heutigen in hervorragender Weise ergänzt.

Dietrich Bantel