Im Jahre 1911 wurde Oberkochen durch eine Serie von Brandfällen aufgeschreckt. Obwohl keine erkennbaren Zusammenhänge bestanden, redete man sehr bald von Brandstiftung, zumal die Brandursache meist nicht aufgeklärt werden konnte. Berichte der Aalener »Kocherzeitung« vermitteln uns einen Eindruck aus jenen aufregenden Zeiten:

Am 20. März brach »abends 3/4 8 Uhr im Dachstuhl der Leitz’schen Bohrerfabrik Feuer aus, das durch das rasche Eingreifen der hiesigen Feuerwehr auf seinen Herd beschränkt werden konnte.« Zwar waren Fabrikation und Betrieb dadurch wenig gestört, aber »der Schaden beträchtlich«.

Kurz nach 1 Uhr ertönten am 29. August die Sturmglocken abermals: »Das Hahn’sche Anwesen am nördlichen Ausgang des Fleckens und der daran angebaute Eiskeller der Hirschbrauerei brannten lichterloh«. Zwar erschien die Feuerwehr bald nach dem Alarm am Brandplatz, sie konnte aber wenig ausrichten, denn »in jenem Ortsteil ist nicht genügend Wasser vorhanden, so daß es teilweise in Eimern zur Spritze getragen werden mußte«. (Kein Wunder, daß 1912 Protest aufkam, als der Gemeinderat den Anschluß an die Landeswasserversorgung — zunächst — ablehnte.)

Glücklicherweise konnte der damals »etwas leidende Besitzer noch rechtzeitig durch Nachbarn vom Mittagsschlaf geweckt werden, während seine schon seit mehreren Jahren kranke Frau aus dem Haus getragen werden mußte. Mit Ausnahme des Viehs konnte nichts gerettet werden: Alles Mobiliar, darunter die Aussteuer einer Tochter, verbrannte vollständig. Beim Eiskeller brannte der gesamte Dachstuhl nieder, die äußeren Mauern stürzten ein oder mußten niedergerissen werden. Nur im Inneren blieben einige massive Mauern stehen.

Einige Zeit waren auch Nachbargebäude in Gefahr; insbesondere drohten die Flammen auf das Haus des Bohrermachers Wannenwetsch überzugreifen. »Da der anfangs wehende Wind bald nachließ, blieb größeres Unglück abgewendet. Gegen fünf Uhr war der Brand in der Hauptsache gelöscht. Über die Entstehungsursache ist nichts bekannt«. Soweit der Zeitungsbericht, dem aber noch ein eindringlicher Appell an alle Hausbesitzer hinzugefügt war, Haus und Hof ausreichend zu versichern, denn das abgebrannte Anwesen war weit unterversichert gewesen!

Zum Brand des Eiskellers sagte Herr Karl Wannenwetsch, Seniorchef der Firma KWO, das Brandobjekt sei nicht der heute noch vor dem Gebäude Aalener Straße 44 durch sein Eingangstor erkennbare Eiskeller gewesen. Früher habe noch ein zweiter Keller existiert, der mit dem ersteren durch einen unterirdischen Gang verbunden war. Dieser Gang lag aber nur geringfügig unter der Erde, so daß bei der Zufahrt zum Haus Wannenwetsch stets auf die geringe Tragfäigkeit der Überdeckung zu achten war. Dies galt auch für die Anlieferung des Eises, das mit meist ochsenbespannten Fuhrwerken antransportiert auf zwei Rutschen in den Kellern eingelagert wurde. Der über dem zweiten Eiskeller vorhandene Schuppen war an das 1911 abgebrannte Hahn’sche Anwesen angebaut.

Am 27. September brannte es wieder: Nur »wenige Häuser vom letzten Brandplatz entfernt stand das dem Privatier Gunzenhauser aus Heidenheim gehörende Anwesen in Flammen«. Das Feuer war von der vollen Scheuer ausgegangen und hatte auch Nachbargebäude bedroht. Der Giebel eines angrenzenden Hauses hatte schon Feuer gefangen, und bei stärkerem Wind wäre die Lage bedrohlich geworden. Jedoch konnte die Feuerwehr die Ausbreitung des Feuers verhindern. Das von zwei Familien bewohnte Haus wurde aber ein Raub der Flammen, obwohl »einige Feuerwehrleute geradezu halsbrecherische Anstrengungen machten«. Im Gegensatz zum vorher geschilderten Fall waren aber beide Familien versichert. Der Bericht schließt mit der Feststellung: »Über die Entstehungsursache ist nichts bekannt. Da sich in letzter Zeit in Oberkochen die Brandfälle unheimlich mehren, wird wohl nicht ohne Grund Brandstiftung vermutet«.

Damit sind die Brandberichte aus dem Jahre 1911 abgeschlossen. Merkwürdigerweise sind weder von 1910 noch von 1912 Zeitungsnotizen über Schadenfeuer vorhanden, was die Theorie vom unbekannten Brandstifter unterstützt.

Schließlich bemerkten am 26. November abends Nachbarn im Laden von Hermann Speth einen Feuerschein. »Der bereits schlafende Besitzer wurde rasch geweckt, so konnte größeres Unglück verhindert werden. Eine Viertelstunde später wäre dies nicht mehr gelungen, denn im Laden lagerten u.a. mehr als 100 Liter Petroleum.«

Damit sind die Brandberichte aus dem Jahre 1911 abgeschlossen. Merkwürdigerweise sind weder von 1910 noch von 1912 Zeitungsnotizen über Schadenfeuer vorhanden, was die Theorie vom unbekannten Brandstifter unterstützt.

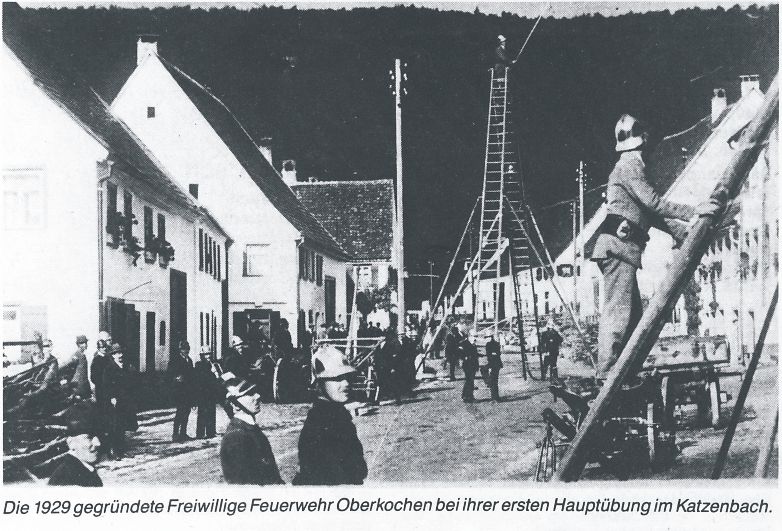

Ein Feststellen der Erschienenen nach dem Brande war kaum möglich, denn es gab meistens durstige Kehlen …« An der Spritze der Wehr stand ein Kommandant, 1911 war es wohl Wilhelm Bäuerle, der mit eiserner Energie die Leute zusammenhielt, wobei ihm seine »ausgezeichnete Tenorstimme« zustatten kam, mit der er seinen Befehlen im Trubel der 180 Mann Gehör verschaffte. Als einziger hatte er einen Dienstrock an und trug im Einsatz einen Helm mit weißem Haarbusch. Die fünf Zugführer waren durch einen schwarzroten Leibgurt gekennzeichnet. Die Züge hatten unterschiedliche Aufgaben: Dem ersten Zug gehörten die sog. Steiger an, Leute, die mit der Leiter umgehen konnten und mit Feuerhaken ausgerüstet waren. Im zweiten Zug waren die Schlauchleger, der dritte und vierte Zug mußte die beiden Spritzen bedienen, aber auch für das Löschwasser sorgen, wenn notwendig durch eine Kette mit Stoffkübeln, wie z.B. beim Brand des Eiskellers. Der fünfte Zug, den die »Steckbuben« bildeten, hatte Absperr- und Wachdienste zu versehen. (Auszug aus dem Artikel des Gründungskommandanten der FFW Franz Grupp (Goldenbauer) in BuG 1954, Seite 159, zum 25-jährigen Jubiläum der freiwilligen Feuerwehr, die bekanntlich im Oktober 1989 den 60. Geburtstag feierte).

Volkmar Schrenk