Der Heimatverein hat schon mehrfach über die geheimnisvolle und geschichtsträchtige »Bilz« berichtet (Berichte 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 90). Doch die Herkunft des Flurnamens »Bilz« liegt im Dunkeln. In unserem Heimatbuch (Seite 253) berichtet Herr FDir. Karl Schurr zum Namen »Bilz«:

»Bilz bedeutet ein feuchtes (?) abgelegenes Waldgebiet — der Name hat mit Pilzen nichts zu tun. Ein großes Waldgebiet trägt diesen alten Namen. Es gehört dem Staat und teilweise auch der Stadt«.

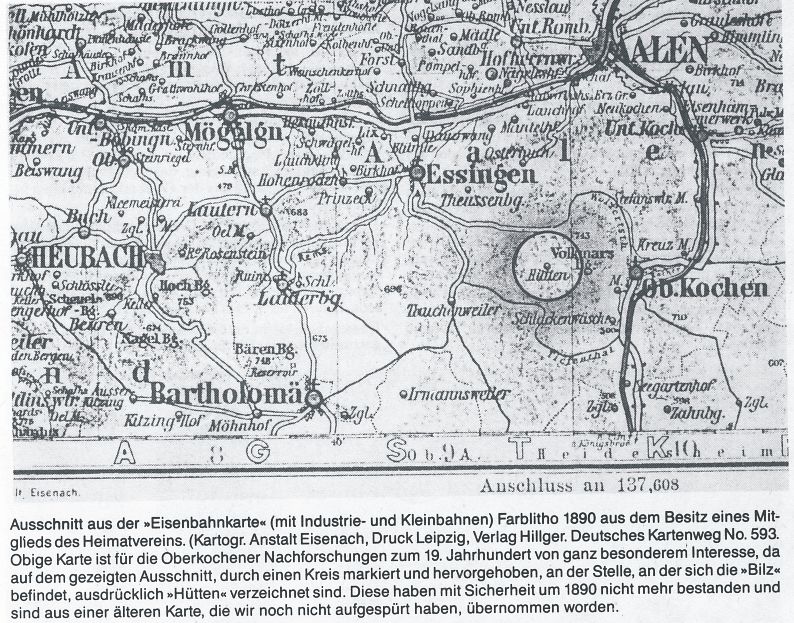

In alten Karten, die auf die Zeiten zurückgehen, da ein Teil Oberkochens zu Ellwangen, der andere zu Königsbronn gehörte, findet man die Bezeichnungen »Ellwanger Bilz« und »Klosterbilz«, womit die Königsbronner Bilz gemeint ist. Diese Bezeichnungen sind auch noch nach dem Reichsdeputationshauptschluß von 1803, als unter Napoleon die Teilung Oberkochens aufgehoben wurde, in die Urkarte von 1830 handschriftlich nachgetragen.

Allein im Großbereich »Bilz«, die in einem Seitental des Tiefentals liegt, tauchen 8 verschiedene Unterabteilungen auf, die alle mit dem Namen »Bilz« zu tun haben:

Bilzhütte,

Bilzteich,

Bilzmähder

Hasenbilz,

Kohlhaubilz, Heidelbeerbilz, Bilzhaus, Bilzhülbe.

Zwischen 1702 und 1733 taucht der Name in den verschiedensten Schreibweisen im katholischen Geburtenregister auf:

»Bülz«, »bilz«, »Biltz«, »Bilz«.

1752 wird im evangelischen Geburtenregister »Pilß« geschrieben.

Es darf davon ausgegangen werden, daß die in die Register eintragenden Pfarrer den Namen so geschrieben haben, wie sie ihn verstanden, denn sie waren von auswärts und kannten den Namen nicht. Dasselbe trifft auf die frühen Kartografen zu, die sich mit Beginn des 19. Jahrhunderts auf die Rechtschreibung »Bilz« geeinigt haben.

Fest steht, daß es bislang keine verlässliche Quelle gibt, der wir entnehmen könnten, wie das Wort nun wirklich geschrieben wurde, und vor allem, auf welchen Ursprung es zurückgeht.

Ganz ausgeschlossen kann übrigens auch der Zusammenhang mit »Pilz« nicht werden, da das Wort Pilz mittelhochdeutsch als »bültz« und »bülz« geschrieben wurde. Eben letztere Schreibweise kommt auch in den Kirchenbüchern vor. Die Schreibung »bilz« gibt es ab ca. 1500, dagegen findet sich »bülz« noch bis ins 18. Jahrhundert.

Wir müssen also durchaus allen 4 Formen, »Bilz«, »Bils«, »Pils« und »Pilz« nachgehen.

Das Wort kommt außer in Flurnamen und geographischen Begriffen in Ortsnamen vor:

Bilsdorf, Bilsen, Bilzen (Belgien), Bilzingen, Pilsach, Pilsting, Pilsum.

Meine Überlegung ging nun dahin, zu überprüfen, ob nicht möglicherweise andere Träger des Namens schon Forschungen betrieben haben, die uns zugute kommen. Man muß ja nicht die Arbeit, die andere geleistet haben, nocheinmal tun.

Naheliegend war es deshalb, in einigen »Bilz«- oder »Bils«-Orten nachzufragen. Bürgermeister, Amtsschreiber und Buchautoren gaben bereitwillig Auskunft.

7178 Michelbach/Bilz

Auch dort wurde früher »Bülz« geschrieben. Entgegen einer verbreiteten Meinung ist die dortige Bilz kein Fluß, sondern ein den Limpurger Bergen vorgelagerter Höhenzug. Dort wird, allerdings ohne Quellangabe, eine ominöse, wissenschaftlich nicht existierende keltische Göttin »Belisana« als Namensgeberin bemüht. Ein weiterer Hinweis wird gegeben auf das Württembergische Flurnamenbüchlein von W. Keinath, wo vermerkt ist, daß »Bülze« (schwäbisch »bilz«) damit zu tun haben kann, daß Wasser »uzarbulzt«, — »uzarbülzen« für emporquellen oder aufsteigen, (althochdeutsch). Das Wort »Bulz« oder »Bilz« wird da auch für den Begriff »Gelände« verwendet, (Bulzwald), das möglicherweise über einem Quellgebiet aufsteigt. Als möglich wird in Michelbach/Bilz auch angesehen, daß der Name »Bilz« daher rührt, daß der freistehende Höhenzug »Bilz« aus der in Nebel gehüllten Ebene »uzarbulzt«, — herausragt.

Diesen Bezug können wir in Oberkochen keinesfalls ausscheiden, solange nicht klar bekannt ist, wie sich das mit dem »Bilzteich« verhält. Abgesehen davon steigt auch unsere Bilz aus dem Hinteren Tiefental, wie das Seitental des Tiefentals genannt wird, in die Höhe.

3429 Bilshausen

Die Gemeinde Bilshausen bringt ihren Namen laut Sage mit einem Götzen (keltisch?) namens »Biel« in Verbindung: Biels-höhe, Biels-hausen. Eine andere Version ist dort, daß der Siedlungsname sich von einem Personennamen »Bilo« ableitet: Die Siedlung des »Bilo« (germanischer Name).

5517 Bilzingen

Die Gemeinde Bilzingen führt ihren Ortsnamen auf den fränkischen Personennamen »Bolzo« zurück, der, plus der fränkischen Einsilbe »inc« = Siedlung, den Namen Bolcinga ergeben hat. Bilzingen hieß noch vor 1000 Jahren Bolcinga, dann Bulcingin und Bulcingen, — ab 1675 Bulzingen.

Interessant für uns ist, daß hier eine Lautverschiebung Richtung »u« erfolgt ist, die den Namen dann, sicherlich über »ü«, in Bilzingen verändert.

2081 Bilsen

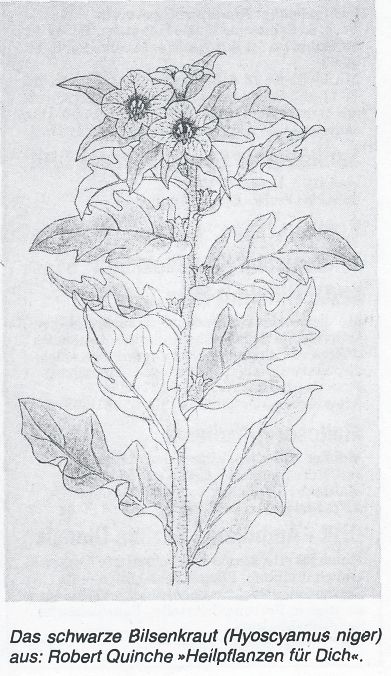

Die Gemeinde Bilsen stellt unter anderm Überlegungen dahingehend an, ob das Wort möglicherweise von dem gotischen Wort »bilisa«, mitteldeutsch »bilse« oder »Biller« herrührt. Dies sind ältere Bezeichnungen für ein giftiges Kraut, und zwar das schwarze »Bilsenkraut«. Der Große Duden führt unter »Bilsenkraut« an:

»Eine Pflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse. Arzneipflanze. Beruhigungsmittel, bewirkt in starken Dosen Rauschzustände. ‘Hexensalbe’«.

Die Pflanze, die ein wenig der Tollkirsche ähnelt, ist, wie unser Mitglied, Herr StD Horst Riegel, nachwies, in der Botanik äußerst umfangreich beschrieben. Sie ist bereits im Altertum bekannt. Vor allem im Mittelalter wurde mit ihr viel Unfug und Quacksalberei betrieben. Es gibt weit über 20 verschiedene Bezeichnungen für das schwarze Bilsenkraut, das Zigeunerkraut, das Zauberkraut. Das Kraut soll auch zur Steigerung der Wirkung des Biers in Brauereien verwendet worden sein. Die Stadt »Pilsen« wird damit in Verbindung gebracht.

Das Bilsenkraut wächst an verunkrauteten Straßen- und Wegrändern, Äckern und Viehweiden, Schutthalden und auf Ödland.

Immerhin läßt sich nicht ausschließen, daß unsere Bilz schon lange Zeit genutzt und besiedelt war, bevor man die Tiroler Einwanderer dort nach dem 30-jährigen Krieg angesiedelt hat, und, daß zu dieser Zeit da draußen Ödland bestand, wohin man die Fremdlinge abschob.

Außerdem weisen die Bilsener Forschungen darauf hin, daß der germanische Stamm »bil« soviel wie Teilung / Spaltung bedeutet, und mit dem Begriff Grenze in Verbindung gebracht werden kann. Die Silbe »sele« (zusammen: bil-sele) bedeutet Wohnung, Haus, — sodaß das Wort »bilsele« Grenzhaus, Grenzwohnung oder »besiedeltes Grenzgebiet« bedeuten kann.

4 unserer 8 »Bilzen« stoßen direkt an die Gemarkungsgrenze.

Obwohl es in der Bilz keine ständige Quelle gibt, und keinen Wasserlauf, wäre dem Begriff »Bilzteich« nachzugehen. Gab es in der Bilz tatsächlich einen Teich, bis wann und ggflls. seit wann gab es ihn, falls es ihn gegeben hat, — war er künstlich oder natürlich, wie, wovon wurde er gespeist?

Immerhin wird der Begriff »Bilz« ja auch mit Wasser in Zusammenhang gebracht. Außer »Bilzteich« gibt es im Hinteren Tiefental noch die Bezeichnung »Wasserteich«.

Wir haben derzeit also noch die Wahl, ob wir den Begriff »Bilz« in Zusammenhang bringen wollen

1. mit keltischen oder germanischen Göttern.

2.mit keltischen oder germanischen, (fränkischen) Personennamen.

3.mit »bülz, bilz« = Pilz

4.mit dem Begriff »uzarbulzen« in Verbindung mit Wasser

5.mit dem Begriff »uzarbulzen« im übertragenen Sinn, nämlich, daß ein Gelände aus der Ebene »uzarbulzt«, herauskommt.

6.mit den germanischen Stammsilben »bil« — »sele« = Grenzsiedlung

7.mit dem »Bilsenkraut«, das außer Düllkrut und Billerkrut, Swienekrut, Teufelsaug, Teufelskraut noch weitere 10 Namen führt, — und ausgerechnet auf der Schwäbischen Alb »bilsen« heißt.

Die Dinge liegen also nicht so einfach. Aber soviel steht fest, — solange wir nicht klar sagen können, woher der Name kommt, trägt dieser zu der sagenumwobenen Aura der »Bilz« mit bei. Es ist doch wunderschön, daß wir keinesfalls ausschließen können, daß vor einigen hundert Jahren Oberkochener Kräuterfrauen, vielleicht sogar Hexen-verdächtige Personen, da draußen das Bilsenkraut gesammelt und grausige Dinge damit getrieben haben.…

* * *

Am 17.6.90. rief mich Christoph Schurr an und sprach mich auf obigen Artikel hin an. Besondere Beachtung schenkt er den Ausführungen, die mit »Grenzsiedlung« zu tun haben.

C.S. erwähnt, daß es sich bei Seite 253 im Heimatbuch von »Bilzteich« die Rede ist, um eine Verballhornung des alten im Schwäbischen gebräuchlichen Wortes »Bilz-Deich« (mit D) handelt. »Deich« ist ein altes schwäbisches Wort für »breites Tal, breite Talaue, flaches Tal«. Hierbei bezieht er sich auf das Lexikon »Fischer«, z.B. Ess-Deich, Sau-Deich, Langes Deich.

Mehr Aufmerksamkeit sei der Abteilung »Wasser-Deich« zuzumessen. Hier könnten durchaus periodische Quellen vermutet werden. Beobachten.

Dietrich Bantel