so lautete der Titel einer Betrachtung, die Albert Bahmann in BuG vom 25.11.1955 (Nr. 47) veröffentlicht hat. Zum Gedenken an Herrn Albert Bahmann und seine Ehefrau Katharina, die vor einem Jahr tödlich verunglückt sind, bringen wir im heutigen Bericht Auszüge aus jenem Artikel:

».… Auf unseren Friedhöfen in Oberkochen (Anm.: Damals gab es nur die beiden konfessionellen Friedhöfe) suchen wir vergebens nach alten Grabmalen…, denn die heute von der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde unterhaltenen Friedhöfe wurden erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt. Vor 1850 wurden die Toten evangelischen Bekenntnisse auf dem damaligen Friedhof hinter dem Bräuhaus des Gasthofs »Zum Hirsch« beerdigt, während die Katholiken auf ihrem »Kirchhof«, dem Platz der jetzigen Kirche, bestattet wurden. Die wohl ältesten Grabsteine, die vom katholischen Friedhof noch Zeugnis ablegen, sind in die Stützmauer der Kirche an der Mühlstraße eingebettet. Neben einer kleineren Grabplatte, die dem Gastwirt Johann Betzler, gestorben am 31. Mai 1867, gewidmet war, findet sich das durchaus repräsentative Grabmal des Schultheißen Jakob Gold. Über ihn ist in den Stein eingemeißelt:

Hier unter diesem harten Stein

begraben liegen die Gebein

des Jakob Gold Schultheiß er war

bis in die zweiundvierzig Jahr

der Witwen, Waisen und der Armen

er sich tat väterlich erbarmen

zu helfen allen war bereit.

Die alte deutsche Redlichkeit

an ihm annoch hievon scheinte

mit jederman er es gut meinte

war fromm und tugendreich darzu

wüsch Leser ihm die ewge Ruh.

Er ist gestorben im zweiundsiebzigsten Jahr

seines Alters am 27. April 1759.

Von der ehemaligen ellwangischen Herrschaft in Oberkochen zeugt ein dritter Gedenkstein, auf dem es heißt:

Anno 1676 am 27. Mai starb Frau Maria Agatha Weyl deren Edel und Ehrenvesten Herr Johann Tonsors fürstlich ellwangischer Leib- und Hofbalbier und Hofcastners Seel.

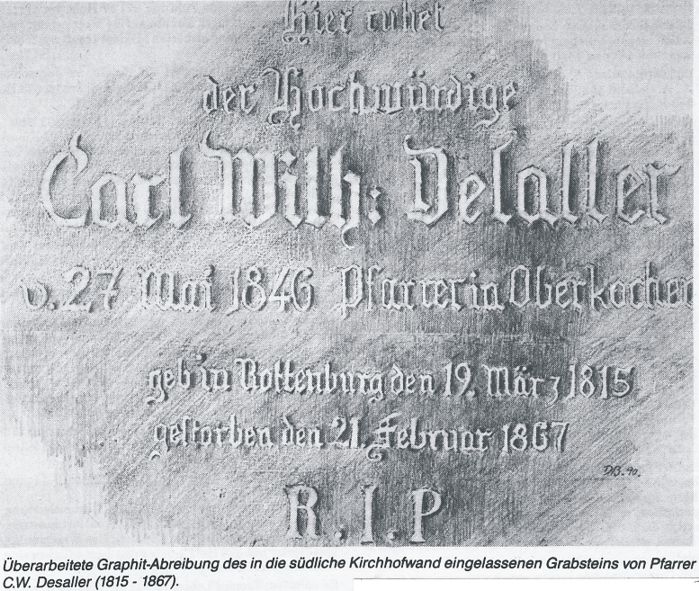

Auch auf der Südseite im Hof des alten Schwesternhauses sind sechs Grabsteine eingemauert. Sie stammen überwiegend aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und sind einst für verstorbene Gemeindepfarrer errichtet worden.

Zwei gußeiserne Platten sind Hüttenverwalter Häfele und dessen Tochter aus Königsbronn gewidmet. Er war der Vater von Karl Josef Häfele, der 1869 bis 1893 Bischof der Diözese Rottenburg war. Da die Katholiken aus Königsbronn seinerzeit der Pfarrei Oberkochen zugeteilt waren, fanden sie ihre letzte Ruhestätte auf dem katholischen Friedhof von Oberkochen.

Vom früheren evangelischen Friedhof hinter der jetzigen Kirche sind leider keine Grabmale oder Grabinschriften vorzufinden. Umsomehr sollte alles unternommen werden, wenigstens die noch vorhandenen vor dem Zerfall zu bewahren… .

Was bedeuten die alten Grabmale und Grabinschriften? … Alte Friedhöfe haben nicht nur eine eindringliche und zum Herzen sprechende Symbolkraft in Sachen des Jenseitigen, sondern es war ihnen auch gesellschaftliches und historisches Gesicht zu eigen, aus dem Struktur und Geschichte einer Gemeinde abgelesen werden kann… .

Hersteller der alten Grabzeichen war das ortsansässige Handwerk — Steinmetz, Schreiner oder Schmied -, denen die künstlerische Betätigung seinerzeit noch weitgehend anhaftete.… Der Verfall der Friedhofkultur im 19. und 20. Jahrhundert ist in hohem Maße mit dem Verfall der Denkmalsgestaltung verknüpft, mit anderen Worten, mit dem Niedergang der Handwerkskunst schlechthin.

Wenn wir nun dabei sind, einen neuen Friedhof anzulegen, so sollte bei der Gestaltung berücksichtigt werden, daß Natur und Kunst zusammenwirken, um die Toten zu ehren. Dann werden die kommenden Geschlechter mit dem Dichter Nikolaus Lenau sprechen dürfen:

»Der fremde Wand’rer, kommend aus der Ferne,

dem hier kein Glück vermodert, weilt doch gerne

hier, wo die Schönheit Hüterin der Toten.«