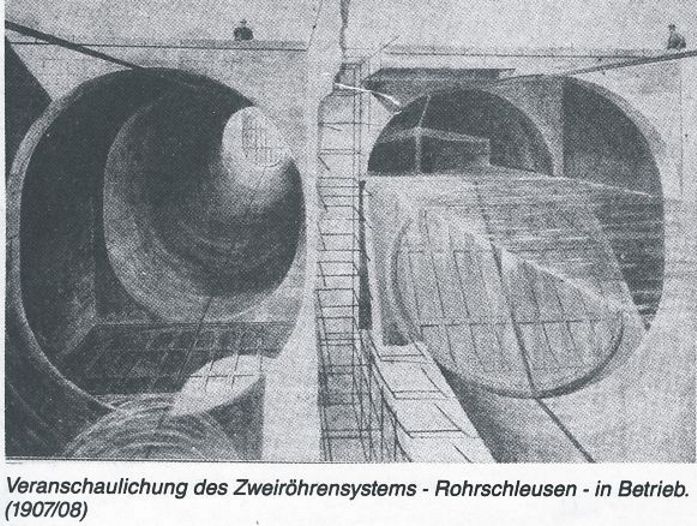

In dem, dem Heimatverein von Peter Schupke überlassenen Sammelband »Deutscher Hausschatz« aus dem Jahr 1907/08 steht auf den Seiten 417 ff ein faszinierender Bericht über die Planung eines Kanals, der das Mittelmeer mit der Nordsee verbinden sollte. Das kühne Projekt des italienischen Wasserbautechnikers Caminada aus dieser Zeit sieht vor, die Alpen etwa unter dem Splügenpass mittels Kammerschleusen und einem Tunnel zu überwinden. (Die Trasse ist auf der abgebildeten Karte erkennbar). Ein Teil des Kanals (43 km) wäre in einem Röhrensystem verlaufen.

In diesem Artikel wird von dem Verfasser Quaink darauf verwiesen, daß der älteste Kanal mit Schleusen bereits im 14. Jahrhundert in Mailand gebaut wurde. Die ersten zuverlässigen Berichte über Kammerschleusen befinden sich lt. dieser Abhandlung in einem im Jahr 1452 von dem Priester Leon B. Alberti herausgegebenen Werk. Den Italienern werden die ersten Entdeckungen auf dem Gebiet der Hydraulik und der Hydrostatik zugeschrieben.

Unsere Abbildung ist dem obigen Bericht entnommen.

Vor dem Hintergrund dieses Artikels scheint ein Kanal von der Nordsee über Rhein, Neckar, die europäische Wasserscheide auf der Schwäbischen Alb und irgendwie hinab zur Donau wie ein Kinderspiel. Und in der Tat sind über die Jahrhunderte eine Reihe von Überlegungen angestellt worden, ob, und wie ein solcher Kanal zu bauen wäre.

Im Aalener Jahrbuch 1988 ist eine längere, von Archivleiter Karlheinz Bauer verfasste Abhandlung (Seiten 270 bis 284) erschienen, in der der Stadtarchivar die Planung einer internationalen Großschiffahrtsstraße vom Atlantik zum Schwarzen Meer beschreibt. Eine von mehreren über lange Zeit hinweg verfolgte Planung, für die sich bis in unsere Zeit hinein selbst Oberbürgermeister Schübel noch vehement eingesetzt hat, sollte an Oberkochen vorbei über die Kocher-Brenzachse führen.

Mit freundlicher Genehmigung von Herrn Archivar Bauer bringen wir im Rahmen unserer heimatkundlichen Berichterstattung unsere Zusammenfassung dieser spannenden Abhandlung.

Der Ansatz ist auch bei Archivar Bauer ein historischer, demzufolge bereits unter Karl dem Großen im Jahr 793 ein Kanalbau zur Verbindung von Main und Donau begonnen wurde. Eine 1300 m lange und 48 m breite Bautrasse bei Treuchtlingen in Bayern mit einem 12 m tiefen fertigen Einschnitt an der Wasserscheide besteht bis heute als Fragment aus dieser Zeit. Ein zweiter Plan zum gleichen Thema geht auf Graf Wolfgang Julius von Hohenlohe, Mitte des 17. Jahrhunderts, zurück.

König Ludwig I. von Bayern — der Großvater des Märchenkönigs und Schlösserbauers Ludwig II. von Bayern, hat neue Planungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Angriff genommen. Der Ludwigkanal wurde dann im Jahre 1836 begonnen und tatsächlich bereits 9 Jahre später, im Jahr 1845, vollendet. Der Kanal führt vom Main über Bamberg der Regnitz entlang weiter über Forchheim, Erlangen, Fürth, Nürnberg, Neumarkt und mündet über die Altmühl bei Kelheim in die Donau.

Kaum fertig gestellt geriet der klein dimensionierte Kanal in Konkurrenzkampf mit der Eisenbahn, die schon wenig später erfunden wurde.

Etwas früher, gleich zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1802) hatte Herzog Friedrich II., der spätere König Friedrich I. von Württemberg, eine wesentlich kompliziertere und gewaltigere Planung in Auftrag gegeben. Wohl hatte der Bayernkönig gedacht, ihm sei der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach, als er gut 30 Jahre später den Ludwigskanal bauen ließ. Nach der Vorstellung von Friedrich sollte der Rhein-Donau-Verbindungskanal über Rems, Kocher und die Brenz geführt werden, unter Ausnützung der Brenzquelle (1200 1/sec) und des Kocherursprungs (900 1/sec). Auch diese Pläne verzögerten sich immer weiter auf der Suche nach Geldgebern, durch den Bau des Ludwigskanals und später durch die drohende Eisenbahnkonkurrenz. Vor ungefähr 100 Jahren schien es dennoch ernst zu werden. Die Stadt Aalen blieb offenbar nüchtern und versagte am 26. März 1890 eine finanzielle Beteiligung bei der inzwischen gegründeten privaten Interessengemeinschaft zum Bau des Kanals über Württemberger Gebiet. Die Wasserstraßen erwiesen sich trotzdem noch immer als wirtschaftlich.

Karlheinz Bauer schreibt zur geplanten Trasse:

Die Kanallinie sollte bei Neckarrems vom Neckar abzweigen und dem linken Remsufer bis Waiblingen folgen, dort die Rems kreuzen und bis oberhalb Schorndorf dem rechten Ufer entlang gehen. Nach Übersetzung des Schornbach- und Wieslauftals sollte sie bei Oberurbach die Rems zum zweitenmal kreuzen und von dort teils auf dem linken Ufer, teils (durch die Städte Lorch und Gmünd) im bestehenden Remsbett weiterführen. Oberhalb von Gmünd wird das Remstal zu eng und zeigt ein zu starkes Gefälle, auch versperren einige Ortschaften den Weg. Deshalb sollte der Kanal oberhalb von Gmünd auf dem linken Talhang bei Oberbettringen geführt werden und von dort auf der Vorterrasse der Alb am Fuße des Rosensteins weiterziehen, bis er unterhalb des Bahnhofs Essingen erneut ins Remstal gelangt.

Die westöstliche Richtung des Remstals würde von dem Kanal auch in der Fortsetzung durch das Tal der Aal, in das er hinter Essingen einträte, beibehalten. Erst bei Aalen sollte die Kanallinie in scharfem Bogen nach Süden umbiegen und zwischen Oberkochen und Königsbronn die europäische Wasserscheide durchfahren. Von Königsbronn ab sollte die Linie dem Brenztal bis Herbrechtingen in nordsüdlicher Richtung und von da in Richtung Südosten bis ins Donautal folgen, das in der Nähe von Lauingen erreicht würde. Die Gesamtlänge des Kanals war auf 115 km beziffert. Auf dieser Länge waren 23 Staustufen geplant. Direkt bei Oberkochen wäre das höchstgelegene Hebewerk zu liegen gekommen, mit einem Hub von 16 m.

Dieser Plan geriet zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Konkurrenz mit einer noch kühneren Trassenführung. Der inzwischen gegründete Südwestdeutsche Kanalverein favorisierte die sogenannte Filstalvariante trotz der technischen Schwierigkeiten bei der Albüberquerung, die vermittelst eines 20 km langen Tunnels, im übrigen mit 28 Schleusen geplant war. (An dieser Stelle sei nochmals auf den eingangs erwähnten Kanal über die Alpen erwähnt. Der dort geplante Tunnel zur Passunterquerung in ca. 1300 m Meereshöhe war auf eine Länge von 15 km errechnet.)

Am 27. April 1920 beschloß die Nationalversammlung den Bau des Neckarkanals von Mannheim bis Plochingen.

Während des 3. Reiches, — Entscheidendes hatte sich noch immer nicht getan, — formierten sich die Verfechter der Kocher-Brenz-Achse erneut für ihre Lösung.

Wenn zwei sich streiten freut sich der Dritte. 1938 starben dann beide Planungen endgültig zugunsten einer neuen Kanalführung über den Main. Die Neckarkanalisierung wurde, wie beschlossen, bis Plochingen durchgeführt und 1968 abgeschlossen.