Fragen zu Bild 10:

Wann ist diese Aufnahme entstanden?

Wie nannte man damals die auf unserem Foto abgelichtete Straße?

Wie heißt diese Straße heute?

Lösung zu Bild 10:

Das Bild ist im Jahr 1930 entstanden. Offiziell hieß die Heidenheimer Straße damals »Langstraße«. Gesagt wurde »Langgass«.

»Langgass« = Heidenheimer Straße

Herr Unfried lieferte in dankenswerter Weise die Fakten für die Beschreibung der Postkarte, die seinerzeit mit großer Wahrscheinlichkeit von dem Postkartenverlag A. Weber u. Co., Stuttgart, angefertigt wurde, mit dem die Firma Unfried zusammenarbeitete.

Anhaltspunkt für die Entstehungszeit ist das 1930 im Umbau befindliche Haus Unfried (Paul) und Uhl (Josef). Im Giebel des um ein Stockwerk erhöhten Gebäudes ist die Giebelmauer des Vorgängerhauses (Minder) erhalten. Der alte Giebel ist in der bis zum neuen Trauf hochgemauerten Giebelmauer deutlich ablesbar. Ablesbar ist auch, daß die alte Traufhöhe des Hauses Minder zur Straße nur ca. 2 m betragen hatte. Ab dem neuen Trauf wurde der neue Giebel in ausgeriegeltem Fachwerk errichtet. Bereits im Juli wurde das Haus Unfried/Uhl verputzt, — d. h., das Foto entstand wohl im Frühjahr.

Das im rechten Bildrand angeschnittene Haus mit dem Steinstufenaufgang und dem Geländer (Georg Wick), heute Brunnhuber, steht, umgebaut, noch heute.

Dagegen sind die 3 darauf Richtung Ortsmitte folgenden Gebäude, -

1) das Haus des früheren Gemeindepflegers Gold mit dem großen steilen Giebel zur Straße

2) das zurückversetzte und deshalb kaum sichtbare Haus Joas und »Pauline« Schmid

3) das ebenfalls stark zurückversetzte Bauernhaus mit Scheuerntor (Stadeltor) Anton und Theresia Uhl (Uhla Theres) mit Vorgarten

im Jahre 1957 der Errichtung eines großen Fabrikgebäudes der Firma Bäuerle direkt an der Heidenheimer Straße zum Opfer gefallen. Infolge wirtschaftlicher Schwierigkeiten mußte dieses älteste Oberkochener Industrieunternehmen (1860) die Produktion im Jahre 1974 aufgeben. Das Gebäude ist seither unter dem Namen »Norma«, die sich darin niedergelassen hat, bekannt, — ein Bauwerk, das der Heidenheimer Straße nicht gerade zur Zierde gereicht.

Hinter dem bereits erwähnten Neubau Unfried/Uhl schaut knapp der weiße Giebel des Hauses »Scherr« heraus, das sich heute noch, von außen, im Zustand von damals befindet.

Der letzte wieder etwas gegen die Straße versetzte Fachwerkgiebel ist der des Bauernhauses Michael und Josef Wingert (Sparkassenwingert).

Das auf der linken Seite vorne angeschnittene Haus ist das Gebäude des Victor Oppold. Daneben steht das Bauernhaus Wingert-Häfner. Die weiteren Gebäude sind in der Straßenkrümmung verborgen. Erst weiter hinten werden die Gebäude »Rössle«, »Herrgottshäfner« und das alte Rathaus vage erkennbar.

Die »Misten« befinden sich vor den Bauernhäusern gegen die Straße. (Ich erinnere mich, daß man zu der Zeit, als ich nach Oberkochen kam, 1962, den Katzenbach noch die Misthaufenallee« nannte.) Aus Platzgründen im hinteren Hofbereich wurden die Leiterwagen der Landwirte im vorderen Hofbereich abgestellt.

Die Straße hatte einen festgewalzten Kalksteinbelag, der bei stärkerem Regen jeweils aufweichte, — Schlaglöcher und Pfützen. Links und rechts der Straße sind die gepflasterten Kandeln zu erkennen, welche das Regenwasser usw. aufnahmen und in teilweise offenen Kanälen in den Kocher abführten.

Die hölzernen Masten tragen die Telefonleitungen. Laut Auskunft des Fernmeldeamts Ulm gab es in Oberkochen, das 1930 ca. 1650 Einwohner zählte, (1925: 1524, 1933: 1704) 29 Telefonanschlüsse, — heute sind es 3487 bei 7910 Einwohnern lt. Haushaltsplan für das Jahr 1988. Der Strom wurde damals über Dachständer von Haus zu Haus weitergeführt (auf dem Haus Unfried erkennbar).

Das Gespann im Vordergrund links bringt weiter dörfliche Note ins Bild; der Wagen mit eisenbereiften Rädern wird von einem kräftigen Ochsen gezogen. Die Bäuerin, auf dem Wagen sitzend, ist die Mutter des Karl Seitz sen., der das Gespann führt. Auffallend sind die vielen Kinder, — auf dem Originalfoto sind 14 Kinder zu erkennen. Eine Reihe von Leuten sind zu Fuß unterwegs, — Gänse schnattern dazu, — ein Bild des Friedens. — Die Wolken am Horizont sind nicht zu erkennen: nur 3 Jahre später, am 7.7.33. fand die Machtübernahme auf dem Oberkochener Rathaus statt.

Herr Engelbert Mager aus Pfedelbach/Oberohrn sandte uns unter dem Titel »Das Leben im Dorf nach dem Ersten Weltkrieg« einen anschaulichen Bericht, der das Leben im Dorf ca. 10 Jahre vor unserem Bild beschreibt.

Als früher noch fahrendes Volk mit von Pferden gezogenen Wohnwagen durch die Lande zogen, wenige Benzinfahrzeuge riesige Staubwolken auf den ungeteerten Straßen hinter sich aufwirbelten, Steinklopfer mit Rupfen an Straßenrändern sich vor Wind und Wetter schützten, Scherenschleifer und Schirmflicker ihre Dienste anboten, Alteisenhändler nach Schrott suchten, Bärentreiber mit Geklimper ihre Tiere tanzen ließen (seit langem verboten), Fegsandverkäufer ihre Ware den Frauen zu Reinigungszwecken ausriefen, fahrende Musikanten ihre Weisen darboten, Haustierkot die Straßen »zierte«, konnten sich die Menschen ohne große Vorsicht innerhalb der Gemeinwesen bewegen.

Die Bevölkerung trug feste Schuhe und Wollstrümpfe, die Männer und Kinder an Werktagen benagelte Stiefel mit Eisen an Absatz und Spitze. Die Schuhe wurden meist vom Schuster in Handarbeit angefertigt. Vom Spätfrühjahr bis zum Frühherbst tummelte sich die Jugend an warmen Tagen barfuß auf der »Gass«. Dies war oft gefährlich, da Glasscherben und Nägel häufig Verletzungen an den Füßen hervorriefen. Männer und Frauen trugen einfache Kleidung, letztere Röcke bis auf den Boden.

Das Leben der Kinder spielte sich winters und sommers meist innerhalb des Ortes ab. Im Winter vergnügten sie sich im harten Schnee mit Schlittschuhen, Rodeln oder mit Faßdauben als Skiersatz, wobei die primitive Bindung selbst angebracht wurde. In den übrigen Jahreszeiten hatten sie an oft periodisch auftretenden Spielarten ihren Spaß. Durchgängig sah man Mädchen an Mauern und Hauswänden wie sie in artistischer Weise über ihrem, mit, unter und um ihren Körper Bälle zur Wand jonglierten. Beliebt waren Seiltanzen und solche Spiele, die heute in Kindergärten und Sporthallen gepflegt werden. Die Jungen erfreuten sich mit großen runden eisernen Reifen, von einem Stab angetrieben. Damit sausten sie durch die Straßen des Orts. Zeitweise stakten sie auf selbstgebastelten Stelzen auf Straßen und Wegen. Hin und wieder zeigten sich Schuhputz- oder Waschmittelwerber auf riesigen Stelzen — sie konnten in die oberen Stockwerke der Häuser blicken. Einem letzteren wurde einmal nachgerufen: »Komm Imi, mer ganget Ata!«, Marken, die damals schon gängig waren. Sehr gefährlich konnte es werden, wenn kräftige Jungen mit leichteren im Nacken bei Kampfspielen versuchten, einander abzuwerfen. Dies fand, wie das »Spachteln« mit spitzen Holzpföstchen, auf weichem Rasenboden statt, wobei versucht wurde, die Stickel der andern aus dem Boden zu schlagen, um als Sieger den Platz zu behaupten. Mit Geiseln wurden Kreisel zum Rotieren gebracht. Man nannte dies — wohl nur in Oberkochen — »Balledanzer«. Vergnügen bereitete auch das Peitschenknallen, wobei es jeder lauter fertigbringen wollte. — Beliebt bei Mädchen und Buben war eine Art Miniboccia mit kleinen Murmeln, »Hotzel« genannt, ein Ausdruck, der wie »Balledanzer« in keinem Duden zu finden ist. Die Kügelchen bestanden aus farbigem Glas oder Ton. Eine Frau aus Oberkochen, deren Kinder viele ihrer »Hotzel« beim Spielen verloren hatten, versuchte im Kaufhaus Wanner am ehemaligen Spritzenhausplatz in Aalen welche zu kaufen; sie kam aber zum Leidwesen der Sprößlinge unverrichteter Dinge nach Hause, denn »Hotzel« kannte man nicht im Laden. Natürlich dienten die Straßen und Plätze auch dem Fußballspiel. Glasermeister Wingert mußte oft zersplitterte Fensterscheiben neu einsetzen. Meines Wissens wurde ein Fußballplatz für das Dorf erst später der Jugend zur Verfügung gestellt.

Heute begegnet man wenig spielenden Kindern auf den öffentlichen Straßen der Gemeinwesen. Umfangreiche Anlagen für die verschiedenen Sportarten und Spielmöglichkeiten, der übersteigerte Verkehr mit seinen Gefahren und — nicht zu vergessen — die »Glotze« verbannte die Jugend aus den Straßen der Städte und Dörfer. Sehr zu begrüßen ist, daß heute von vielen Gemeindeverwaltungen Nebenwege als Spielstraßen angelegt und ausgeschildert werden, um so für die Jugend in der Wohnungen Oasen zu fröhlichem Treiben zu gewinnen, geschützt vom Durchgangsverkehr.

Engelbert Mager

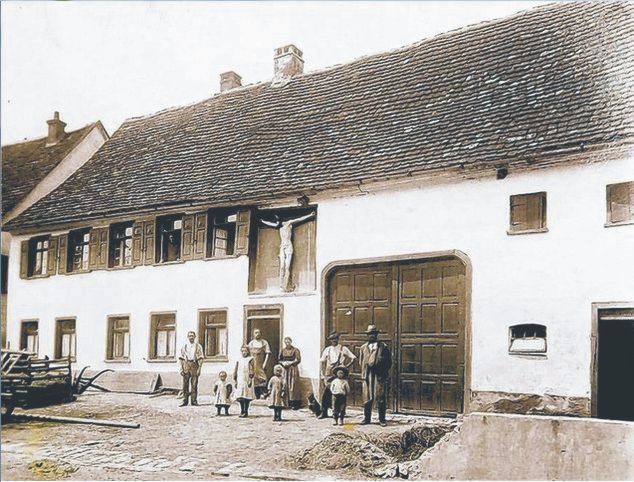

Fragen zu Bild 11:

Wie lautete der Hausname und der Familienname des Besitzers dieses Gebäudes?

Wo stand dieses Gebäude, und weshalb steht es heute nicht mehr?

Wann entstand die Aufnahme?