Das Armenhaus

Für die Menschen des 19. Jahrhunderts und in der Zeit davor hatte das Wort »Armut« einen ganz anderen Klang als für die heutigen Zeitgenossen. Jeder wußte, was bittere Armut war, und jeden konnte dieses Schicksal treffen. Eine schlechte Ernte, eine Feuersbrunst, ein Unwetter, ein Unfall, eine Verletzung im Krieg, eine Seuche — in einer Zeit ohne Versicherungsschutz konnten solche Ereignisse schlimme Auswirkungen haben.

Die unmittelbare Folge war der Hunger. Die Verdienstausfälle führten bei den Bauern aber auch rasch zu Zahlungsschwierigkeiten beim Begleichen der Abgabenschuld; denn oft waren die einstmals ertragsorientierten Abgaben in standardisierte Geldverpflichtungen umgewandelt worden, und mit Bargeld war die bäuerliche Bevölkerung nie sehr reich gesegnet. Zwar gab es — wie auch heute — die Möglichkeit, Grundstücke zu beleihen, also mit »Hypotheken« zu belasten. Im Unterschied zu heute konnte diese einmal entstandene Schuld jedoch entgegen gesetzlicher Regelungen oft nicht mehr getilgt werden. Nur der jährliche Zins war stets pünktlich zu bezahlen. Auf diese Weise häuften sich im Laufe der Zeit u.U. immer mehr Schulden und damit immer mehr Abgabeverpflichtungen an. Am Ende einer solchen Entwicklung, die oft genug von den Betroffenen weder selbst zu verantworten noch abzuwenden war, stand in vielen Fällen das Armenhaus. Solche Art von Armut gehörte noch im 19. Jahrhundert zu den täglichen Lebenserfahrungen der Menschen. Deshalb zählte ein Armenhaus zu den wichtigen öffentlichen Einrichtungen beinahe jeder Gemeinde. Es war fast so selbstverständlich vorhanden wie z.B. ein Wirtshaus oder eine Mühle. Allerdings befand sich das Armenhaus im allgemeinen eher am Ortsrand als im Zentrum. Auch in Oberkochen war das so. Das örtliche Armenhaus lag in der heutigen Mühlstraße auf der rechten Seite des Kochers. Das Gebäude hatte bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg überdauert und wich erst um 1950 einem modernen Wohnhaus. Wer in der Mitte des 18. Jahrhunderts zum Armenhaus gelangen wollte, mußte den Kocher in einer Furt überqueren, da erst ab 1769 eine Brücke vorhanden war.

Engagement der beiden Kirchengemeinden

Das Oberkochener Armenhaus stand in erster Linie unter der Regie der beiden örtlichen Kirchengemeinden. Die notwendigen Finanzmittel wurden über eine gemeinsame Armenkasse zur Verfügung gestellt. Von dieser Armenkasse berichten die Quellen zum ersten Mal im Jahre 1650, also direkt nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, der in Oberkochen verheerende Auswirkungen hatte. Aus Kirchenvisitationsprotokollen ist zu erfahren, daß diese Kasse in den Kriegsjahren völlig aufgebraucht worden sei, daß sie aber auch nicht mehr benötigt werde, da alle Armen während des Krieges gestorben seien. Die Armenkasse wurde hauptsächlich durch Stiftungen und letztwillige Verfügungen gefüllt.

Das Fürsorgewesen wurde im allgemeinen von der Kirche ins Leben gerufen. Triebfeder des Handels war die christliche Nächstenliebe. In einigen Städten ging im ausgehenden Mittelalter die Armenfürsorge in die Hand der bürgerlichen Gemeinden über. In Oberkochen verblieb sie im wesentlichen bei den Kirchengemeinden.

Allerdings war das Gegen- und Miteinander der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden Oberkochens ein seit der Reformationszeit häufig variiertes Thema. Die überkonfessionelle Armenfürsorge kann in diesem Zusammenhang als ein schon vor 250 Jahren praktiziertes Beispiel der örtlichen Bemühungen um Ökumene angesehen werden. Allerdings ging es auch auf diesem Feld nicht ganz ohne Probleme ab. Die Schwierigkeit lag darin, daß offensichtlich Armut und Reichtum zumindest zeitweise auf die beiden Konfessionen nicht ganz gleichmäßig verteilt waren. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts scheinen bei den Katholiken einige Familien relativ reich und andere sehr arm gewesen zu sein, während es auf der evangelischen Seite weder besonders arme noch auffallend reiche Familien gegeben hat. So wollte der damalige evangelische Pfarrer Oberkochens, Wilhelm Friedrich Dürr, die Armenfürsorge konfessionell trennen. Denn er war der Meinung, daß die reichen katholischen Familien ihre bedürftigen Konfessionsbrüder selbst unterstützen sollten. In einem Pfarrbericht, der aus der Mitte des 19.Jahrhunderts stammt, formulierte Dürr seine Forderung folgendermaßen: »Die Katholiken sollen ihre Armen, und wir wollen unsere erhalten«. Eine konfessionelle Trennung der Armenfürsorge konnte Dürr jedoch nicht durchsetzen.

Verfügung der Obrigkeit

Die gemeinsame Armenkasse verfügte nie über große Reserven. Das Geld reichte meist kaum aus, um die Ortsarmen auch nur am Leben zu erhalten. Deshalb war das Betteln für die Bedürftigen eine wichtige und notwendige Beschäftigung. Doch Arme, die der Unterstützung bedurften, gab es nicht nur in Oberkochen. Ganze Scharen von heimat- und mittellosen Bettlern und Landfahrern zogen einzeln oder in kleinen Gruppen durchs Land. Sie bettelten sich von Ort zu Ort durch, oft konnten sie das Überleben nur durch einen kleinen Diebstahl sichern. In Oberkochen wurde — wie in den meisten anderen Orten — jedoch streng zwischen ortsansäßigen und fremden Bettlern unterschieden. Das kommt z. B. im Aalener Protokoll von 1749 zum Ausdruck. In diesem Vertragswerk regelten die beiden Ortsherren Oberkochens unzählige Details des täglichen Lebens in dem herrschaftlich geteilten Ort. Vertragspartner waren das Stift Ellwangen, das die beiden katholischen Drittel Oberkochens innehatte, und das Herzogtum Württemberg, zu dessen Eigentum das einstmals zum Zisterzienserkloster Königsbronn gehörende evangelische Drittel zählte. Auch das Bettelwesen fand in diesem Vertragswerk seinen Platz. Dabei verfügten die Ortsherren einerseits, daß für die einheimischen Bettler gewissenhaft zu sorgen sei; andererseits verhängte die Obrigkeit jedoch scharfe Strafmaßnahmen gegen auswärtige Bettler und Landfahrer: Die örtlichen Dorf- und Bettelwachen wurden angewiesen, »dergleichen liederliches Gesindel« am Betteln im Ort zu hindern und zu vertreiben, nötigenfalls mit Gewalt.

In einem kleinen Ort wie Oberkochen gab es für entwurzelte und heimatlose Menschen keine Möglichkeit, auf legale Weise zu überleben. Sie wurden sofort als Fremde identifiziert und vertrieben, da sich im Ort alle Dorfgenos-

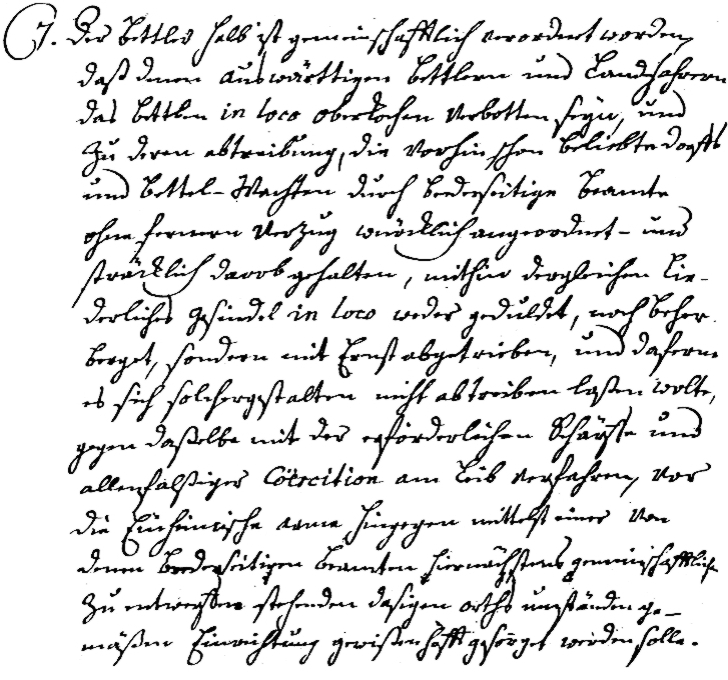

7. Der bettler halb ist gemeinschafftlich verordnet worden,/ daß denen auswärttigen Bettlern und landfahrern/ das bettlen in loco (im Ort) oberkochen verbotten seyn, und/ zu deren abtreibung, die vorhin schon beliebtn dorffs/ und bettel-Wachten durch beederseitige beamte/ ohne fernern Verzug würcklich angeordnet- und / sträcklich darob gehalten, mithin dergleichen lie-/derliches gesindel in loco weder gedultet, noch beher- / berget, sondern mit Ernst abgetrieben, und daferne / es sich solchergestalten nicht abteiben laßen wolte, / gegen daßelbe mit der erförderlichen Schärffe und / allenfalßiger Coercition (Strafe) am Leib verfahren, vor/ die Einheimische arme hingegen mittelst einer von / denen beederseitigen beamten hiermächstens gemeinschafftlich / zu entwerffen stehenden dasigen orths umständen ge- / mäßen Einrichtung gewissenhafft gesorget werden solle.

Ausschnitt aus dem Aalener Protokoll von 1749.

In dem hier wiedergegebenen Abschnitt 4/7 wird das Bettelwesen behandelt.

sen persönlich kannten. Gemessen an den heimatlosen Bettlern, die nirgends auch nur geduldet waren, wurde also für die Ortsarmen vergleichsweise gut gesorgt. Ein Jahrhundert später war das Oberkochener Bettelwesen erneut Gegenstand einer obrigkeitlichen Verfügung. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde versucht, das Bitten um Almosen stark einzuschränken. Diesem Ziel diente das Verbot des »Kinderbettels« und die Festlegung von wöchentlich zwei »Betteltagen«. Die Maßnahmen fruchteten allerdings wenig. So gelang es kaum, die Kinder vom Betteln abzuhalten, und auch die wöchentlichen zwei Tage, an denen es noch erlaubt war, von Haus zu Haus zu ziehen und Almosen zu erbetteln, wurden nicht eingehalten.

Die Armut geht zurück

Ihre gesellschaftspolitische Relevanz verlor die örtliche Armenfürsorge im hier geschilderten Sinne erst Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts, als die aufkommende Sozialgesetzgebung die schlimmsten Fälle von Armut aufzufangen begann. Speziell in Oberkochen verbesserte sich die ökonomische Situation vieler Familien durch die ständig zunehmenden Arbeits- und Erwerbsmöglichkeiten in der am Ort aufblühenden Bohrermacherindustrie. So konnte Oberkochens evangelischer Pfarrer Eugen Wider im Jahre 1914 in einem Pfarrbericht kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs schreiben: »Die Erwerbsmöglichkeiten sind nicht ungünstig. Örtliche (Armen-) Unterstützung erhält nur eine evangelische Familie. Eigentlich arme Leute gibt es sonst nicht, das heißt Mangel leiden muß niemand, der nur arbeiten will«. Mit diesem Zitat endet das Kapitel der Oberkochener Geschichte, das mit »Armenfürsorge« überschrieben ist.

Quellenhinweise

- Hauptstaatsarchiv Stuttgart:

Kirchenvisitationsakten des 17. bis 19. Jahrhunderts: Bestand A 281 Büschel 531 ff. Aalener Protokoll von 1749: Bestand A 249 Büschel 3297. - Landeskirchliches Archiv Stuttgart:

Pfarrbeschreibungen und Pfarrberichte von 1828 bis 1914: Bestand A Bd. 3318 - Quellen zur Armenfürsorge: Bestand A Bd. 3315 5

- Mühlenbuch von 1751. Aufbewahrungsort: Untere Mühle zu Oberkochen.

Literaturhinweis

Einführende Literatur zum Thema »Armut und Fürsorgewesen«:

ZEEDEN, Ernst Walter: Deutsche Kultur in der frühen Neuzeit. Frankfurt/Main 1968, S. 108–116.

Christhard Schrenk