Teil 2: Das „Superwahljahr“ 1953

Am 6. März 1953 erschien die erste Ausgabe des Amtsblatts „Bürger und Gemeinde“. In einer Serie unregelmäßig erscheinender Beiträge blickt die Amtsblattredaktion seit dem Jubiläumsjahr 2013 zurück in die damalige Zeit, ihre politischen Hintergründe und ihre wichtigen gesellschaftlichen Themen. Heute folgt der zweite Teil, der das „Superwahljahr“ 1953 beleuchtet.

Im ersten Teil unserer Retrospektive, der am 23. August 2013 in „Bürger und Gemeinde“ Nr. 34 erschien, wurden die Gründe und Hintergründe aufgezeigt, die schließlich zur Herausgabe des Amtsblatts „Bürger und Gemeinde“ im Jahr 1953 führten. Nach dem Krieg suchte man neue Formen und Möglichkeiten, die Bürgerschaft zu informieren und sie in das kommunalpolitische und gesellschaftliche Geschehen innerhalb der Gemeinde einzubeziehen. Der zweite Teil befasst sich mit dem „Superwahljahr“ 1953.

Die frühen 1950er Jahre in Deutschland waren noch immer gekennzeichnet von den Folgen des Zweiten Weltkriegs. Das Saarland z.B. wurde nach 1945 zu einer autonomen exterritorialen Zone erklärt, die unter dem Protektorat Frankreichs stand. Erst nach einer Volksabstimmung wurde es 1957 wieder angegliedert.

Die sowjetische Besatzungszone, aus der später die Deutsche Demokratische Republik – DDR hervorging, wurde von der sowjetischen Besatzungsmacht systematisch abgeriegelt. Trotzdem gelang vielen Menschen die Flucht in die westlichen Besatzungszonen. Besonders im kleinen Oberkochen hielt der Zustrom der Flüchtlinge, Vertriebenen und Arbeitssuchenden an, die hier eine neue Heimat und Arbeit suchten. Es war sicherlich eine der herausragenden Leistungen der damals politisch Verantwortlichen und der gesamten Bürgerschaft Oberkochens, all diese Menschen aufgenommen und integriert zu haben. Hierzu waren nämlich große Anstrengungen notwendig.

Neben den noch immer spürbaren Kriegsfolgen zeichnete sich eine wirtschaftliche Entwicklung ab, die man später als das deutsche „Wirtschaftswunder“ bezeichnete. Es war die Zeit des wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbaus, in der u.a. die Strukturen unseres heutigen Staates neu festgelegt wurden. Es ging aufwärts. Der Blick war nach vorne gerichtet, und man schloss mit der Vergangenheit allmählich ab. Dies belegt z.B. eine amtliche Bekanntmachung im Amtsblatt „Bürger und Gemeinde“ vom 24. Dezember 1953. Dort war zu lesen:

„Das Justizministerium Baden-Württemberg weist zum Abschluß der politischen Säuberung darauf hin, daß das am 16. Juli 1953 verkündete Gesetz zur einheitlichen Beendigung der politischen Säuberung eine wesentliche Verbesserung der Rechtsstellung der Personen bringt, die seinerzeit als Minderbelastete, Mitläufer oder Entlastete eingestuft waren. Ihnen wird vom Justizministerium … auf Antrag die Bescheinigung ausgestellt, dass sie als „nicht mehr betroffen“ im Sinne der politischen Säuberungsgesetze gelten. …“

Damit erhielten vor allem diejenigen Personen einen „Persilschein“, die während der Zeit des Nationalsozialismus keine besonderen Funktionen in Politik oder Verwaltung ausübten oder nicht unmittelbar an Kriegs- oder politisch motivierten Verbrechen beteiligt waren. Die sog. „Entnazifizierung“ war damit endgültig abgeschlossen.

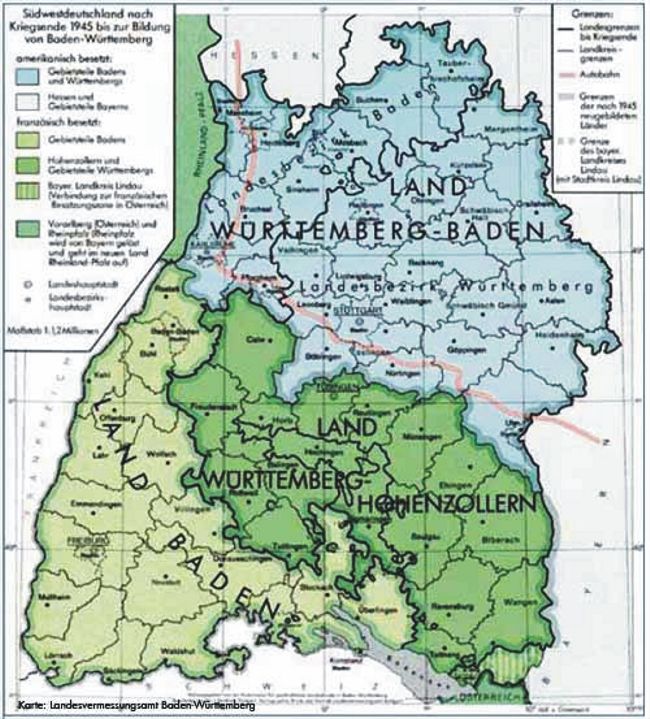

1953 war ein Jahr der Wahlen in Oberkochen. Das erst ein Jahr zuvor aus der „Fusion“ der Länder Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden entstandene neue Bundesland Baden-Württemberg musste sich zunächst einmal eine innere Verfassung geben. Hierzu wurde eine Verfassungsgebende Landesversammlung gebildet, die durch eine Volkswahl am 9. März 1952 legitimiert wurde. Am 22. Mai 1953 wurde das Wahlergebnis für Oberkochen im Amtsblatt „Bürger und Gemeinde“ bekanntgegeben. 2720 wahlberechtigte Einwohner wählten demnach

die CDU mit 858 Stimmen (31,5%),

die SPD mit 588 Stimmen (21,5%),

die DVP mit 162 Stimmen (6,0%),

die BHE mit 103 Stimmen (4,0%),

die DG-BHE mit 89 Stimmen (3,0%),

die KPD mit 51 Stimmen (2,0%) und

die SRP mit 37 Stimmen (1,5%).

Südwestdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1952 (Quelle: Landesvermessungsamt Baden-Württemberg)

Die großen Parteien CDU und SPD waren also schon damals wichtige politische Kräfte. Die Deutsche Volkspartei – DVP ging wenig später in der nach dem Krieg gegründeten FDP auf. Der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten – BHE, die Deutsche Gemeinschaft – DG, die mit dem BHE eine separate Listenverbindung namens DG-BHE einging und die neonazistische Sozialistische Reichspartei – SRP waren kleinere Parteien, die allerdings teilweise bis in die 1960er Jahre hinein politische Bedeutung hatten. Die Kommunistische Partei Deutschlands – KPD war bis zu ihrem Verbot durch das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1956 ebenfalls eine ernstzunehmende politische Kraft, auch in Oberkochen. Es gab sogar eine eigene KPD-Ortsgruppe, deren Vorsitzender der Schlosser Willi Motsch war. Übrigens lag die Wahlbeteiligung in Oberkochen bei der Wahl zur Verfassungsgebenden Landesversammlung bei rund 70%, denn nur 30,5% der Wahlberechtigten hatten keine oder ungültige Stimmen abgegeben; für heutige Verhältnisse eine Traumquote.

Im Herbst 1953 fanden gleich mehrere Wahlen statt. Am 6. September 1953 wurde der 2. Deutsche Bundestag gewählt. In Oberkochen waren zu dieser Zeit bereits 3184 Personen wahlberechtigt. Mehr als die Hälfte aller Erststimmen, nämlich 1748, entfielen auf den damaligen CDU-Bundestagskandidaten Dr. Rudolf Vogel. Hans Geiger, der Spitzenkandidat der SPD, erhielt 579 Stimmen; Dr. Ewald Bucher von der FDP/DVP kam auf 144 Stimmen und Josef Janota von der BHE erzielte 181 Stimmen. Die KPD kam in Oberkochen immerhin auf 29 Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag übrigens bei sagenhaften 89,5%! Es gab also noch keine „Politikverdrossenheit“ oder „Wutbürger“, die alle möglichen Argumente für ihre Protesthaltung oder für das Nichtwählen gefunden hätten, obwohl die bescheidenen Lebensverhältnisse, die damals herrschten, möglicherweise eher Anlass zu Unzufriedenheit gegeben hätten. Die Menschen waren trotz aller Umstände zufriedener, bescheidener – eben anders.

Die Bundestagswahlen 1953 brachten keine besonderen Überraschungen. Im Bundestag zeichneten sich mit dem „Drei-Parteien-System“ aus CDU, SPD und FDP bereits diejenigen parteipolitischen Strukturen ab, die in Deutschland – in wechselnden Koalitionen – über Jahrzehnte hinweg stabile politische Verhältnisse garantierten.

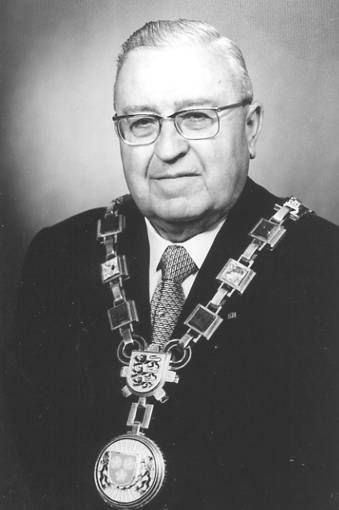

Interessanter waren dagegen die kommunalen Wahlen in Oberkochen. Zunächst wurde am 18. Oktober der Bürgermeister gewählt. Einziger Bewerber war der damalige Amtsinhaber, Gustav Bosch, der am 5. März 1948 als erster unmittelbar vom Volk gewählter Bürgermeister der Nachkriegszeit seinen Dienst in Oberkochen angetreten hatte. Seine erste Amtszeit betrug nach den damals geltenden gemeinderechtlichen Vorschriften 6 Jahre. Dies war sowohl für den badischen als auch für den württembergischen Landesteil ungewöhnlich und nur mit den besonderen Verhältnissen der Nachkriegszeit zu erklären. Die Regelung ging zum Teil auf den unmittelbaren Einfluss der Besatzungsmächte mit ihren eigenen Vorstellungen von Demokratie zurück.

In der eingangs bereits erwähnten Verfassungsgebenden Landesversammlung für Baden-Württemberg wurde am 7. Juli 1953 u.a. eine neue Gemeindeverfassung erlassen, in der auch die Amtszeiten der Oberbürgermeister und Bürgermeister im Land neu geregelt wurden. Demnach wurden die Amtszeiten auf 8 Jahre für die erste und 12 Jahre für die zweite Amtsperiode festgelegt. Heute beträgt die Amtsperiode eines Oberbürgermeisters bzw. Bürgermeisters in Baden-Württemberg einheitlich 8 Jahre.

Bürgermeister Gustav Bosch mit Amtskette

Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl sprachen sich neben den Heimatvertriebenen, dem TVO sowie der Gemeinschaft der „Weingarten- und Diözesansiedlung“ auch die politischen Parteien CDU und SPD öffentlich für eine Wiederwahl Gustav Boschs aus und appellierten an die Bürgerschaft, ihm die Stimme zu geben. Der damalige SPD-Ortsvorsitzende Josef Marschalek forderte z.B. in einem öffentlichen Aufruf, der am 9. Oktober 1953 in „Bürger und Gemeinde“ erschien, „alle Menschen guten Willens“ auf, am 18. Oktober ihre Stimme für Gustav Bosch abzugeben. Er verwies dabei auf die Leistungen des Bürgermeisters in den vorangegangenen sechs Jahren und nannte hierbei vor allem die Ansiedlung des Weltunternehmens Zeiss, das damals noch unter Zeiss Opton firmierte, die Schaffung von Bauplätzen und Wohnraum (die Einwohnerzahl Oberkochens stieg 1953 auf über 5000), den Neubau der Dreißentalschule und der Dreißentalhalle (letztere diente nicht nur als Schulsporthalle, sondern auch als Veranstaltungshalle und damit als Ersatz für das sog. Martha-Leitz-Haus), den Neubau des Kindergartens Wiesenweg (der 2014, also 62 Jahre später, dem neuen und größeren Kinderhaus Wiesenweg weichen wird), die Errichtung des Stadions in der Kreuzmühle (das später den Namen „Carl Zeiss-Stadion“ erhielt) sowie den Ausbau der Straßen, der Wasserversorgung, der Stromversorgung und der Kanalisation.

Josef Marschalek nannte auch eine weitere große Leistung Gustav Boschs, die aus heutiger Sicht eher unspektakulär erscheint, aber damals als wichtige und vordringliche Aufgabe angesehen wurde, nämlich die Beseitigung der Dunglegen, also der „Misthaufen“, in der Aalener und Heidenheimer Straße. Noch heute erzählen die Menschen, die damals als Vertriebene, Flüchtlinge oder Arbeitssuchende nach Oberkochen kamen, dass ihr erster Eindruck von den vielen Dunglegen geprägt wurde, die es beinahe vor jedem Haus in der Hauptstraße gab. Oberkochen war damals eben noch stark landwirtschaftlich geprägt und befand sich Anfang der 1950er Jahre in einem Wandlungsprozess hin zu einer Industriestadt.

Das Thema mag heute oberflächlich betrachtet als lächerlich erscheinen. Damals war es das aus vielerlei Gründen nicht. Tatsächlich hatte es weitreichende Folgen und einen durchaus ernsten Hintergrund. Die Beseitigung der Misthaufen war so wichtig und nahm damals einen derart breiten Raum in der Kommunalpolitik und den politischen Diskussionen in Oberkochen ein, dass ihnen ein eigener Beitrag in unserer Serie anlässlich des Rückblicks auf 60 Jahre Amtsblattgeschichte gewidmet werden soll.

Die Aufrufe brachten den gewünschten Erfolg. Von den 3013 Wahlberechtigten gaben 2530 ihre Stimme dem alten und neuen Bürgermeister. Er wurde damit am 18. Oktober 1953 mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Anlass für Erich Günther zu einigen Versen, die am 23. Oktober in „Bürger und Gemeinde“ unter der Überschrift „Tisch-Gespräche nach der Wahl“ erschienen:

Um neune rum, da füllt sich schnell

der Hirsch sowohl als wie die „Schell“.

Von andern Stellen woiß i’s net,

denn früh schon ging ich froh zu Bett.

Na Karle, was saischt jetzt zur Wahl?

Moint Fritz, dui war für uns koi Qual.

Ganz wohl war’s onserm Schultes net,

er häb‘ sich manchmal dreht im Bett.

I‘ hann’s net g’seha, denk mr’s bloß

und jetzt isch er den Druck scho los.

Ja hätt’scht denn denkt, daß s’anders ging?

I‘ g’wiß net, klar war mir des Ding!

Der Karle aber sait dann drauf

„Jetzt paß amol gehörig auf:

Was tät der Mischtene wegsprecha,

dia könntet s’Gnickle ihm scho brecha!

Und guckscht dui Strauß a, dui modern,

gar viele hennt des gar net gern,

denn d’Plätz vorm Haus, Narr dia send flöta,

und kriagt hennt se bloß a paar Kröta.

Wo send no Äcker, wo no Wiesa?

Bloß Bauplätz‘ tun Di heint no grüaßa.

Was moinscht, was des dia Baura freit,

und des no vor der Amts-Wahl-Zeit!

Selbst wenn scho dia von de Verei‘

sich denkt hennt, er sott’s wieder sei,

so geiht’s doch andre no viel mehr,

dia sicher schwanket hin und her.“

Doch anders kam’s, sait jetzt der Frieder

und setzt zu dene zwoi sich nieder.

Vernünftig sind halt älle gwea,

dia ihm ihr Kreuzle heut hennt gea.

Denn sia send’s los und er, er hat’s,

doch er isch richtig auf dem Platz!

Koin bessra wüßt i‘ als den Ma,

drom stoßet auf sei Wohl jetzt a!

Diese Verse bringen die Wertschätzung und den Respekt zum Ausdruck, die Gustav Bosch – sicherlich zu recht – während seines ganzen Berufslebens in Oberkochen entgegengebracht wurden. Er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die Oberkochen aus der schweren Nachkriegszeit geführt und den Wandel vom Dorf zum Unternehmensstandort maßgebend gestaltet hatte. Dies wurde auch bei den anschließenden Gemeinderats- und Kreistagswahlen deutlich, die am 15. November 1953 stattfanden.

Obwohl es schon damals starke Ortsverbände von CDU und SPD gab, waren beide Parteien offiziell nicht im Gemeinderat vertreten. Dies entsprach dem damaligen Verständnis aller politischen Kräfte und der Bürgerschaft in Oberkochen, wonach Parteien im Gemeinderat nicht vertreten sein und Parteipolitik in der Kommunalpolitik keine Rolle spielen sollten. Bei der Bekanntmachung des Ergebnisses zur Wahl der Verfassungsgebenden Landesversammlung schrieb z.B. Gustav Bosch in

„Bürger und Gemeinde“ am 22. Mai 1953 wörtlich: „Man möchte wünschen, daß auf unserem Rathaus auch künftighin wie bisher keine Parteipolitik betrieben wird.“

Natürlich waren die Parteien aber schon damals über ihre Mitglieder bzw. Kandidaten im Gemeinderat vertreten. Es gab eben nur keine eigenen Parteilisten. Auf sie hatte man – zumindest noch – zugunsten einer überparteilichen Kommunalpolitik und Gremiumsarbeit verzichtet. So tauchte z.B. der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Josef Marschalek auf der Liste der Freien Wähler auf. Dasselbe galt natürlich auch für CDU-Leute, die z.B. bei der BGO oder auf anderen Listen kandidierten.

Ausweislich der Bekanntmachung der Wahlvorschläge in „Bürger und Gemeinde“ am 30. Oktober 1953 gab es insgesamt drei Listen für die Gemeinderatswahl, nämlich die „Soziale Interessengemeinschaft der Alt- und Neubürger“, die „Freie Wählervereinigung“ und die „Bürgergemeinschaft Oberkochen“. Erstere bildeten vor allem die Kriegsopfer und ‑hinterbliebenen, die Heimatvertriebenen, Ostzonenflüchtlinge und Spätheimkehrer. Die Freie Wählervereinigung sah sich, wie in anderen Kommunen auch, als Bürgerbewegung und stellte ihre Überparteilichkeit und sachbezogene Kommunalpolitik heraus. Die BGO definierte sich als Gemeinschaft der Alt- und Neubürger, die den Wandel Oberkochens gemeinsam gestaltet. Sie „fusionierte“ vor der Kommunalwahl mit den Heimatvertriebenen, die bei der vorangegangenen Gemeinderatswahl noch eine eigene Liste stellten.

Auf die „Bürgergemeinschaft Oberkochen“ entfielen 4 von 6 Sitzen, auf die „Freie Wählervereinigung“ und die „Interessengemeinschaft der Alt- und Neubürger“ entfiel jeweils 1 Sitz. Die BGO war seinerzeit also mit Abstand die stärkste kommunalpolitische Kraft in Oberkochen.

Der Gemeinderat bestand damals übrigens aus insgesamt 12 Mitgliedern. Gewählt wurden 1953 aber nur 6! Dies lag an dem in den 1950er Jahren geltenden rollierenden Wahlsystem, wonach alle 3 Jahre die Hälfte der Gemeinderäte gewählt werden musste. Die Amtsperiode eines Gemeinderats dauerte 6 Jahre. Mit dem rollierenden System sollte eine gewisse Kontinuität in der kommunalpolitischen Arbeit gewährleistet werden.

Stimmenkönig und 1. Stellvertreter des Bürgermeisters war seinerzeit der Kaufmann Sebastian Fischer. Gewählt wurden weiterhin Lehrer Josef Menzl, Erwin Betzler, Anton Schellmann, Landwirt und Gastwirt „Zur Bahnhofsrestauration“, die im Volksmund als „Schell“ bezeichnet wurde, sowie Karl Renner und Fritz Zygan.

Während bei der Gemeinderatswahl Parteilisten vermieden wurden, warben CDU, SPD und FDP bei der Kreistagswahl mit eigenen Listen. In der Bekanntmachung in „Bürger und Gemeinde“ am 13. November 1953 wurden folg. Wahlvorschläge für die Kreistagswahl aufgeführt:

- Die Liste der Wählergemeinschaft der Heimatvertriebenen,

- die Liste der SPD,

- die Liste der FDP, die eine Listenverbindung mit der DVP und der Freien Wählervereinigung bildete, und

- die Liste der CDU

Neben Josef Mayer (CDU), Josef Marschalek (SPD) und Erich Penellis (SPD) kandidierte noch ein weiterer Oberkochener für den Kreistag, nämlich Bürgermeister Gustav Bosch. Er stand der CDU nahe und wollte eigentlich auf ihrer Liste kandidieren. Allerdings muss es damals parteiinterne Kämpfe auf Kreisebene um die Listenplätze gegeben haben. Vor allem die „Platzhirsche“ auf dem Härtsfeld, allen voran der damalige Bürgermeister von Neresheim, Anton Hegele, verhinderten einen aussichtsreichen Listenplatz des Oberkochener Bürgermeisters. So war in der Ausgabe des Amtsblatts „Bürger und Gemeinde“ vom 6. November 1953 folg. persönliche Stellungnahme Gustav Boschs als „quasi-amtliche Mitteilung“ zu lesen:

„Der Bürgermeister ist im Wahlkreis V als Spitzenkandidat der „FDP/DVP und Freien Wählervereinigung“ aufgestellt worden. Er ist dieser Wählergruppe dankbar dafür, daß sie ihn an diesem aussichtsreichen Platz nominiert hat, ohne eine Parteizugehörigkeit zu verlangen oder nach einer solchen auch nur zu fragen. Es hätte nahegelegen, daß der Bürgermeister auf dem Zettel der größten Wählergruppe unserer Gemeinde erschienen wäre. Die für ihn dort vorgesehene Placierung (an zweitletzter Stelle von acht Kandidaten, nach den Vertretern von Neresheim, Elchingen, Ebnat, Unterkochen, Schloßberg und Bopfingen) mußte er nicht nur für recht fragwürdig, sondern auch für die von ihm vertretene Gemeinde für verletzend halten. … Glücklicherweise handelt es sich ja … bei den Wahlen zum Kreistag ebenso wie bei den Wahlen zum Gemeinderat weder um politische noch um weltanschauliche Bekenntnisse. Der Bürgermeister darf daher mit dem Verständnis der Oberkochener Wählerschaft rechnen, die ohne jede Ausnahme daran interessiert sein muß, daß die Gemeinde Oberkochen bei der derzeitigen Konstruktion der Kreisumlage und der fehlenden eigenen Finanzausstattung des Landkreises eine fachkundige und nachhaltig wirkende Vertretung im Kreistag braucht. Verhelfen Sie Ihrer Gemeinde – nicht zuletzt im Interesse Ihres eigenen Geldbeutels – zur Erreichung dieses Zieles, indem Sie den Bürgermeister unter allen Umständen wählen … .“

Unter heute geltenden rechtlichen Maßstäben würde eine solche „amtliche“ Stellungnahme des Bürgermeisters, die mit einem Wahlaufruf, oder besser gesagt mit einer Wahlempfehlung verbunden war, zur Ungültigkeit der Wahl führen. 60 Jahre zuvor war das wohl noch anders.

Amtlicher Wahlaufruf des Bürgermeisters Gustav Bosch zur Kreistagswahl 1953, die er mit einer persönlichen Wahlwerbung verband.

Nichtsdestotrotz zeigte das Verhalten Gustav Boschs Wirkung. Laut vorläufigem Ergebnis der Kreistagswahl, das am 20. November 1953 in „Bürger und Gemeinde“ veröffentlicht wurde, erreichte er das viertbeste Wahlergebnis im Landkreis Aalen (den Ostalbkreis gab es damals noch nicht) und lag weit vor den Härtsfelder CDU-Kollegen Anton Hegele (Neresheim) und Ludwig Kieninger (Ebnat).

Die CDU in Oberkochen war ob der Vorgänge im Vorfeld der Kreistagswahl und des Ergebnisses natürlich nicht besonders glücklich. Ihr eigener Kandidat, Josef Mayer, erreichte zwar ein gutes Ergebnis, hatte aber keine Chance, in den Kreistag einzuziehen. Und der ihr nahestehende Bürgermeister musste auf einer anderen Liste kandidieren und schlug die eigenen Parteileute auf dem Härtsfeld dennoch haushoch.

Trotz allem änderte dies an dem guten Verhältnis zwischen Bürgermeister und CDU in Oberkochen nichts. In einem „Dank an die Wähler“, der am 27. November 1953 in „Bürger und Gemeinde“ erschien, dankte die CDU-Ortsgruppe für die bürgerschaftliche Solidarität mit dem Bürgermeister und bat die Bürgerschaft, ihn bei seiner Arbeit im Kreistag zu unterstützen. Dies zeigte ein weiteres Mal die enge Verbundenheit zu Gustav Bosch und die Wertschätzung, die ihm über alle Parteien hinweg entgegengebracht wurde.

Nur als kleine Randnotiz sei erwähnt, dass es in der frühen Geschichte der Landkreise (sie wurden erstmals 1946 als Gebietskörperschaften institutionalisiert) neben dem Landrat und dem Kreistag noch ein weiteres Organ gab, nämlich den Kreisrat. Während der Kreistag aus einer Volkswahl hervorging, wurde der Kreisrat, das eigentlich entscheidende Gremium, aus der Mitte des Kreistags gewählt. Heute gibt es diese Zweiteilung nicht mehr. Der Kreistag ist das alleinige Hauptverwaltungsorgan des Landkreises.

Das Jahr 1953 endete in Oberkochen mit der letzten Amtsblattausgabe am 31. Dezember. Bürgermeister Gustav Bosch verwies in seinem Rückblick auf die erfolgreiche Arbeit des Jahres und erinnerte an die zahlreichen Bau- und Straßenbauvorhaben, u.a. auch an die Neubauten der sog. Diözesansiedlung, den neuen Kirchturm (der evangelischen Kirche) und an den Rohbau des Schwesternhauses, der vor Wintereinbruch mit einem Dach versehen werden konnte. Man blickte, wie heute, optimistisch in die Zukunft, wenngleich die Aufgaben sich grundlegend verändert haben.

Peter Traub

(Bürgermeister)